Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 DiII VC PZD (B008TSN)、ものすごく格安で出ていたので、試しに買ってみました。中古ですけどね。

妻のD3400の軽快さに気をよくして、便利ズームのTanron 18-270mm VC PZD (B0P8TSN)の中古が安く出ていたので買ってみた。

— Yamaro (@Noct_Nikkor) August 8, 2020

いきなりレンズ認識せずw。何度かつけ外しして認識。さすがTamron。 pic.twitter.com/g2kuJJUjZy

買ってすぐ出鼻をくじかれるレンズ認識不良w

なんというか、D300時代に買ったTamron 17-50mm F/2.8 Di VCもAFが突如動かなくなって、シャッターが切れないという不具合出たことありますが、あの頃の品質のままなんですかね…。

最近は、TamronもSIGMAも、純正に引けを取らない、あるいは超えるレンズも出していて、昔ほどレンズメーカー=安物の粗悪品と言うイメージはありませんが、このレンズは元々が10年以上前に発売された設計の古いレンズ、それをコーティングリファインして出しているものですからね。

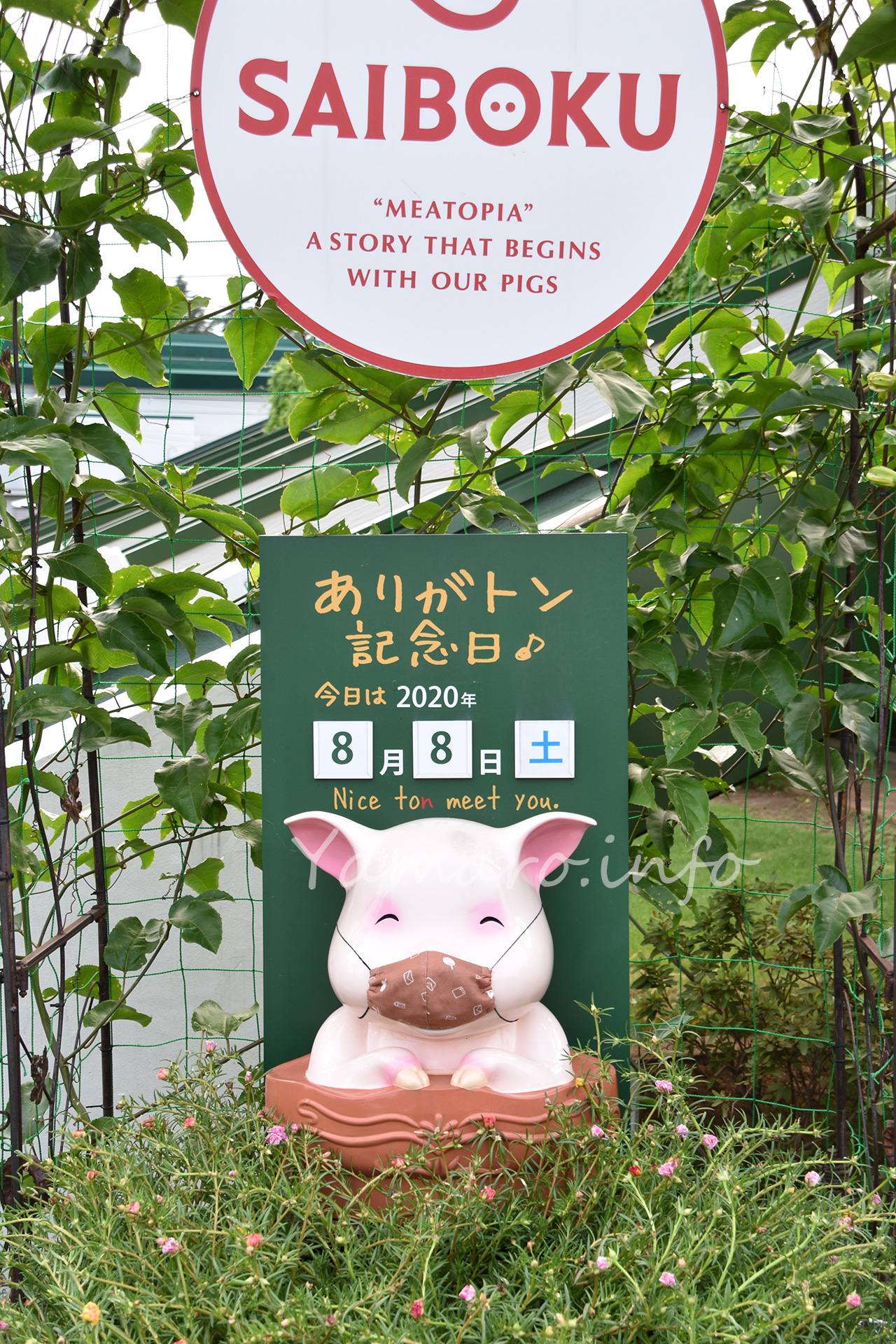

一応、半年保証付き中古なので、再発したら修理してもらうか返金してもらうとして(すぐ売り払うかもしれないけど…)、サイボクハムに遊びに行きがてら、D3400に装着して撮影テストしてみました。

サイボクハムに行きました

サイボクハムは、ハムや豚肉、生鮮食品やお茶などの販売、その場で焼いたハムや肉を食べられるフードコートやレストラン、温泉に子供の遊具もあり、行けば1日遊べるところです。

とりあえず、腹ごしらえしました。美味かったです。やっぱりちゃんとした肉は違いますね。

サイボクの森

しばらく来ていませんでしたが、以前あった遊具のある公園は規模縮小し、代わりに有料だけど、広々としたアスレチックのある公園ができていました。

さっそく、Tamron 18-270mmのテストです。上の写真も全て、Tamron 18-270mmで撮影しています。

重量は450g、AF-P 18-55mmと比べると大きいものの、重量は一昔前の標準ズームと大きく変わらないですね。これなら、1本だけ持っていくのに苦労しない重量です。

AFは、定在波型超音波モーター「PZD(Piezo Drive)」を搭載しています。が、フルタイムマニュアルフォーカスは不可能で、AF時にAFリングが動く古典的なタイプ。したがって、超音波モーターとは言え、ギヤを経由するため、モーター音自体はDCモーターより静かですが、速度は遅くもなく速くもないといった印象。

肝心の解像力ですが…。これが非常に評価し難いというか…。正直解像力云々の前に、歩留まりが悪い、これに尽きます。

手ブレ補正VC(Vibration Compensation)が悪さをしている!?

そこそこ解像している画像もアレば、ボヤボヤの画像もあり、何だこの不安定さは?

そこで画像をよく見てみたところ、どうもブレによるもののようです。VCがついているレンズのはず、なのにブレる!?

作例1、ぼやっとしているなぁとよく見ると、ブレているんですよ。

同じ場所から、作例2では、そこそこ解像しているのがわかります。露出補正の関係で、この2枚はシャッタースピードが違いますが、それにしても、ブレている側の写真でも1/200秒。手ブレ補正なしでも、しっかり構えていればまずブレないし、4段分の補正を謳うVCなら、当然ブレるはずはないのですが。

このカットは焦点距離50mm、f9, 1/125秒ですが、VCなくても触れないシチュエーションのはずですが、2枚目のトリミング、息子の紐あたりに注目してください。二重に見えますよね。被写体ブレではなく、上下方向にブレが発生しています。それも画像全体。

これはもうフォーカスの問題ではなく、手ブレ補正の誤作動と言っていいでしょう。

手ブレを補正するはずが、自らがブレを発生させています。

VCが安定するまで時間がかかる?

実は、以前使っていたTamron SP 17-50mm F/2.8 Di VCも同じような挙動がありました。

Tamronは、2000年代後半から、積極的に手ブレ補正レンズを発売しています。当時はNikon純正が、やっと標準ズームやミドルクラスの望遠にも手ブレ補正を搭載し始めたことで、その中でもTamronは割と積極的にVC機構を展開していました。

ただ、TamronのVC、最近の設計の新しいレンズは分かりませんが、2010年代初頭までのVCは、効き始めにガコッと画面が揺れる感じがあり、これはNikonのVRにはない動きです。シャッター半押しでいきなり全開で手ブレ補正を駆動させているようですが、これが安定するのにコンマ何秒かのラグがあるのでは? と推測します。

安定してしまえば、ちゃんと手ブレ補正は効く感じです。が、その待ちってシャッターチャンスに大きく影響します。これは動き物にはあまり使えない印象です。

ここでAF-S 35mm f/1.8G EDに交換してみたら…

AF-S 35mm f/1.8G ED(Dではない方)に替えたら、同じD3400とは思えないくらい良い描写になって、レンズの偉大さを実感。解放で撮るのが楽しい。 pic.twitter.com/TYgYmd79Cz

— Yamaro (@Noct_Nikkor) August 8, 2020

(Dではない方)と書いたのは、DXではない方、と書きたかったのですが、抜けていました。

高倍率ズームとフルサイズ用の単焦点レンズを比較するのは酷ですが、手ブレ補正のないAF-S 35mm f/1.8G EDのほうが、ブレもないし、当たり前ですが遥かに描写力は高いですね。ピントの合うところはシャープ(カリカリではないのがよい)、ふっとボケていくのが良いですね。フルサイズ用レンズですが、今回DXのD3400でも相性が良いことがわかりました。

同じ35mmで、AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gも持っていますが、あちらの描写は滲む感じがあってもう一歩なところがありますが、DX専用ではない35mmは、開放から安心して使える描写。さすが、レンズは開放で使うべきと豪語する設計者のレンズだけあります(笑

レンズをTamron 18-270mmに戻してみる

やはりAFの遅さ、AF-Cは絶望的です。AF-P 18-55mmが、安いレンズなのに爆速AFになったのと比較すると、なんとも遊牧的です。

でもハマった時、割と良い描写をするときもあります。ここがこのレンズの評価の難しいところで、歩留まりが良くないけど、ちゃんと取れたときは割と解像しますし、ボケ味も高倍率ズームと考えると、背景を考慮すれば案外悪くないです。開放で、ピントが合った面の周囲似まとわりつく、収差による滲みも、個人的に嫌いではないです。

これなんか、絞り開放ですが、ボケのつながりも悪くなし、背景も木の枝の部分はボケがうるさいですが、ズームと考えるとそんなに悪くもないです。

遠景の解像力は絞ってもちょっとひどいこのレンズ、近場でのフォーカスでは良くなります。遠景より近場重視の描写、フォーカスになっているのかな?

このレンズ、残念ながら、絞ってもあまり解像力は向上しません。

特に無限遠はだめです。その代わり、開放で撮ってもそれなりに解像力が出ます。VCが安定すれば。とりあえず、保証期間のうちに一度メーカー修理は出してみたいです。

新品でもお安いです。が、私はこの半額以下で買っているので、中古をうまく探すのも良いかな。中古も保証付きをおすすめします。

そして今回、やっぱりこのレンズ良いな~となったAF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED、DXのカメラでもフルサイズ用が良いです。画質が全然違います。