3年ぶりの開催となった、在日米空軍 横田基地の日米友好祭 横田基地フレンドシップフェスティバルに、家族で行ってきました。

実は初めての参加でしたが、あんなに並ぶとはね…

帰りは絶対に子どもたちが疲れて寝るし、座って帰れる保証がないので、羽村駅周辺のコインパーキングに車を停めて、福生駅に電車で移動、13時前に、そこから行列に並んだわけですが…

福生駅から国道16号線の行列に並び、しかも折り返しているらしく、上の地図の場所まで北上して折り返し、入り口の第5ゲートまで…なんと3時間かかりました。

いや、人生でこれなで長い時間並んだのは初めてですし、子どもたちがよく音を上げなかったなと思いました。

15時半過ぎにやっと第5ゲート到着、手荷物検査をして入場となりました。

日本人の大人は、身分証明書が必要で、運転免許証は暗証番号を…とありましたが、実際は警備の兵士に免許証を見せるだけでした。念のため、マイナンバーカードも持っていったけど、使わなかったですね。

まずはで店で腹ごしらえして、展示機を見てきました。

というのも、2日目の16時も過ぎると、展示機の飛行は期待できないので。入場待ちの列で、かろうじてF-16戦闘機のハイレートクライムが遠くに見えただけですから、この日はお祭りに行く、と言う感じでした。

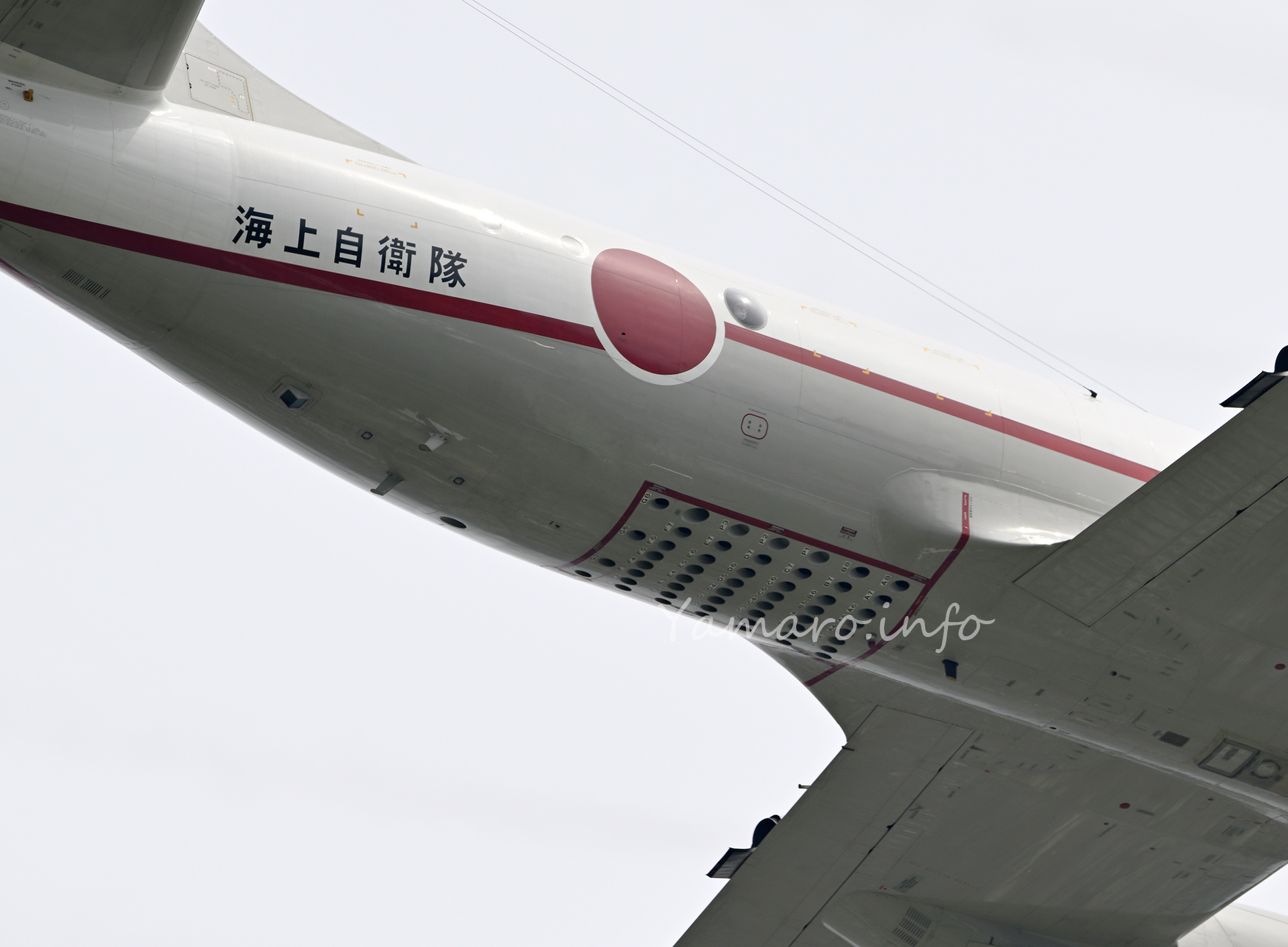

在日米軍基地ですが、航空自衛隊横田基地もあり、また陸上自衛隊も広報活動のため来ていました。

地上展示機もわりと色々見られますが、何よりも、航空自衛隊の301SQと302SQ、カエルとオジロのF-35AライトニングIIステルス戦闘機を、地上展示では初めて見ることが出来ました。

おおお! こんなに近くでステルス機を見られるとは。機密の塊の最新鋭機だけに、警備も厳重で遠くから見るだけ…と思っていたら、こんなに近くで見られました。

これだけでも来た甲斐がありましたね。

続く…