今年もベランダから富士山を撮りました。

上の写真は大幅トリミングしたものです。16:9になっているのは動画用に切り出したためです。

元の映像はこれだけ引いているんですよ。

この撮影に使用しているNikon D810は、メカシャッターでこれだけ撮っています。

シャッター耐久は公称20万回ですが、もうまもなくその3倍になります。

今年もベランダから富士山を撮りました。

上の写真は大幅トリミングしたものです。16:9になっているのは動画用に切り出したためです。

元の映像はこれだけ引いているんですよ。

この撮影に使用しているNikon D810は、メカシャッターでこれだけ撮っています。

シャッター耐久は公称20万回ですが、もうまもなくその3倍になります。

実はこれがメインであっただろう、74式戦車の武器学校最後の動態展示と空砲発射の動画です。

後から三脚持っていけばよかったな~と思いました。どうしてもスチルとの兼ね合いもあり、動画主体という感じにならないけど、これに関しては動画で撮っておいてよかったなと思います。

特に戦車の発泡炎は、今回120fps動画で撮影したので、スチル切り出しも出来ましたが、通常連写だと、なかなかコマに入らないですね。

編集ソフトが、無料版のDavinci Resolveだと60fpsまでしか書き出しができないですが、それでも60fpsあれば、発泡炎は写ります。

SONYのα9IIIが120fpsでRAWで撮れると話題ですが、その速度で連写できる時間が短そうなのが残念(ただプリ撮影ができるので、それでカバーは出来そう)で、もうだんだんとスチルと動画の境目が無くなってきている感じはありますね。

上の動画のスチル切り出しも再掲します。

ブログ掲載レベルなら全く問題ないですね。むしろYoutubeには4Kで、スチルはHD解像度の落として掲載していますしね。

X(旧Twitter)でフォロワーでもない人から、4K動画切り出しでは解像度不足だ、なんてお気持ちをいただきましたが、ふぅんという感じですね。

何なら、N-RAW 8.3K60pで撮っていれば、十分な高解像度ですし、RAW動画ですから編集耐性も高いです。

もうそういう時代なんですよね。強いて言うなら、N-RAWでも静止画切り出しをカメラ内で出来れば完璧なんですが、残念ながら今のところ出来ません。この辺りはFWアップで対応できないか要望してみたいと思います。

全てを動画撮影したわけではないですが、自衛隊音楽まつり一部演目を動画撮影してみました。

もちろん、生の迫力には敵いません。特に自衛太鼓はやっぱり生の迫力は違いますから。

今回はNikon Z 8でスチルと動画撮影ををちゃんぽんで行ったところ、初めて熱による停止をすることがありました。

Z 9では真夏に長回ししても熱で停止することは一切なかったですが、やはり筐体が小さい分、Z 8はZ 9と比較すると少し熱に弱いかもしれません。

ただ、動画主体で撮るのと、今回のようにスチルと動画を切り替得ながら連続で撮るのとでは、条件も違うと思います。

ちなみに熱で録画停止しても、1分ほど置いておくと動画撮影再開できました。なので、撮影条件に起因するものかもしれませんね。

天気予報では曇り時々雨。行くかどうか悩んだ木更津航空祭。

木更津駐屯地の中に入ったことは以前ありましたが、航空祭で入ったのは今回が初めてです。そしてV-22オスプレイも、陸上自衛隊の機体は初めて間近で見ることが出来ました。

航空祭と言っても、航空自衛隊のように戦闘機やブルーインパルスが来るわけではないため、観客数も多すぎることはなく、比較的のんびりしているのがいいですね。

天気も、夜明け前に雨が降ったようですが、航空祭が始まる頃には少しづつ晴れ間が見えてくる状態で、天気予報では曇り時々雨だったので、良い意味で天気予報が外れた形です。

まずは続々とゲスト機がやってきました。ゲスト機は1/2トントラック(通称パジェロ)がお出迎え。

飛行展示する機体の移動が始まりました。オスプレイもエンジン始動、普通のヘリコプターよりエンジン音は低音寄りですね。ローターをわずかに前方に傾けて前進。

大きな機体ですが、全長はCH-47JAチヌークよりは短いです。

今回の目玉は、先に動画だけ出してしまいましたが、何といってもV-22オスプレイを初めて展示、飛行することでしょう。

オスプレイは、一時期欠陥機だとして反対運動など報道を賑わしていましたが、騒いでいた反対派、今は福島原発の処理水を汚染水と称している連中と同じでしょうね。

展示飛行したオスプレイの写真を見返すと、一番新しい機番は末尾が17となっていて、これは陸上自衛隊が導入を決定した数と一致しています。

つまり、17番機は最新鋭にして最終納入機で、まさかそれを飛行展示するとは思いませんでした。

さて、各機移動はしたものの、飛行展示は10時半から。ところがそれを過ぎても動きなし…。会場はアナウンスも音楽も流れない、周辺は飛ぶの?飛ばないの?といった感じでしたが、自分も木更津航空祭は初めてなので、どんな展示なのかがよくわからない。そして数分遅れて、オスプレイを始めとした機体が上がり始めました。

展示飛行の主役は、数の上でも木更津駐屯地で一番多いCH-47JAチヌークでしたね。いやわんさか上がるわ(笑

しばらく待って、編隊飛行が始まりました。

ちょっと雲も多かったけど、晴れてよかったね! V-22オスプレイは、ここぞとばかり固定翼モードで飛行。速いですね。

通過飛行をこなした後の演目、音楽が流れたり開設のアナウンスが流れることなく、淡々と進行しました。

やはり主役はチヌークであることに間違いないです。AH-1SコブラもOH-1も、今回は脇役でしたね。

オスプレイは今回初展示でしたが、まだ見せ方という点では熟れていない感じはありました。今後に期待したいですね。

今回航空祭デビューさせたレンズ、NIKKOR Z 180-600mmがうまくはまり、画質もなかなかでした。もうズームだから単焦点より落ちる、なんてことはないですね。

特に後ろの機体にピントを合わせて、手前の機体はぼかす、なんて絵を撮っても、前ボケは煩くないですし、ちゃんとピント面が解像し、そして何よりピント面の線の描写が決して太くならない、繊細さがちゃんと出ている、これが本当に解像力のあるレンズなのです。

線の太い描写になるレンズ、一見解像しているように見えて、実はそうではなく収差が多いレンズなんです。従来望遠ズームは線の太い描写のものが多かったけど、ここまで繊細に描写できることに驚きです。

ただ、このレンズの欠点としては、一度フォーカスを外すと戻ってくるのに少し時間がかかること。ここは上級レンズとの明確な差ですね。

淡々と演目をこなし、各機着陸。お昼となりました。

続く…

土曜日の運動会に続き、日曜日は千葉は陸上自衛隊木更津駐屯地の木更津航空祭に行ってきました。

今回ポスターに初めてV-22オスプレイが載り、これを見たくて、天気予報は曇り時々雨ながら行ってきましたが、結果的に薄曇り~晴れとなりました。

さて写真はまだまだ見切れていないので、先に動画を。

V-22オスプレイ、今回は4機駐機され、うち2機が飛行展示を行いました。米海兵隊や米空軍の期待は何度か見ていても、近くで陸上自衛隊のV-22オスプレイを見るのは初めて、そしてかなり展示も気合が入っていたと思います。

動画はオスプレイの特徴である、エンジンナセルをローテーションするシーン。その前にローターを内側に折りたたんでいましたが、気づくのが遅れて動画を撮り始めたので、ほぼ畳む直前からのスタートです。

ローテーションさせるだけでもエンジンはかけるようです。結構なパワーが必要そうですしね。

今回はどっちつかずになるので、動画はあまり撮らずスチルメインでしたが、そのほうが自分の撮影スタイルに合っているかな?

ということで写真はもう少しお待ち下さい。

たまに食べたくなるなる豆苗さん。そしてカットした後はまた育てて生やせる楽しみも。

こんな感じでシャッター耐久20万回を遥かに超えて、50万ショット以上使っているNikon D810を据えて、レンズも往年のAI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8Dを使用しています。

またしてもシャッターを消耗させてしまいましたが、もうこのカメラは壊れるまでこんな使い方です。頑丈ですね。100万ショットも行けるかしら?

ってことでいつものようにタイムラプスです。

実は今回2回目の成長だったので、あまり生えてこないですね。1回目は結構伸びたのですが。ということで、たいむ思ったより地味でした。

只今3回目の成長中ですが、多分あまり生えないので撮影は辞めときました。

写真と動画、ミラーレス一眼時代になってから、選択肢が増えました。一眼レフでも動画は撮れましたが、Nikonの場合、動画撮影時のAFはD780を除き、コントラストAFになるため、動体の撮影は厳しいため、どちらかというと三脚に据えてMF(マニュアルフォーカス)を基本としていましたが、今やミラーレス一眼では、動画撮影でもコンティニュアスAFで被写体認識も出来る時代です。

そして4Kや8K動画が撮れるようになり、さらに動画形式も、H.264, 265だけでなく、ProRes422, ProRes RAW, N-RAWといった多彩な形式で撮影が可能となると、低圧縮動画、もしくはRAW動画をメインとして、その動画から静止画切り出すのも1つの選択肢となります。

実際、H.265レベルでも、静止画切り出しの写真を使うのに申し分ないクオリティだったりします。

ただし、動画の場合、クオリティを上げれば上げるほど、容量を食うので、なかなか難しい部分もありますね。闇雲にRAW動画は撮れないです。

とは言え、せっかくなのでN-RAWで撮ってみようと思い、今回の陸上自衛隊UH-1Jヘリの体験搭乗は、N-RAWで撮ってみました。

Nikon Z 9は2種類のRAW動画を選択でき、Nikon独自のN-RAWと、AppleのProRes RAW HQが選択可能ですが、8.3K撮影はN-RAWのみ対応しています。

恐らくビットレートの関係で、ProRes RAWは8.3Kは厳しいのかなと思います。

そして、N-RAWの編集か可能なソフトは、現時点ではEDIUS X Pro,EDIUS X Workgroup, DaVinci Resolve, DaVinci Resolve Studioのみとなっています。Premiere Proは執筆時点では非対応です。

この中で無料のソフトはDaVinci Resolveのみとなっています。無料版のDavinci Resolveは、8.3KのN-RAWの読み込みや編集は可能ですが、書き出しは4K 60pに制限されます。とは言え、現状8Kで出力しても見る環境はまだほとんどないため、実質4Kで問題ないですし、8.3Kで撮ることで、トリミングやスタビライゼーションを編集ソフトで行ったとしても、最終出力は解像度を落とすことのない、オーバサンプリングによる4K動画生成が可能です。

そういう意味では、8.3Kで撮る意味もちゃんとあるわけですね。

特に難しい手順はなく、撮影した動画ファイルをメディアに読み込ませるだけです。

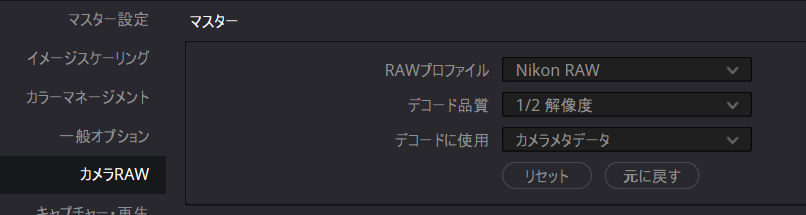

プロジェクト設定のカメラRAWのRAWプロファイルはNikon RAWに変更します。

デコード品質は、処理を軽くするために1/2解像度を選択。どのみち出力は4Kなので、これにしておきました。

RAW動画の場合、特に8.3Kはデータが大きく読み込みも高負荷となるため、編集用SSDがあったほうが無難です。

自分も編集用SSDはあるのですが、512GBしかないため、今回はHDDからの編集でしたが、いずれは2TBのを買うつもりです。最速のSSDである必要はないと思います。

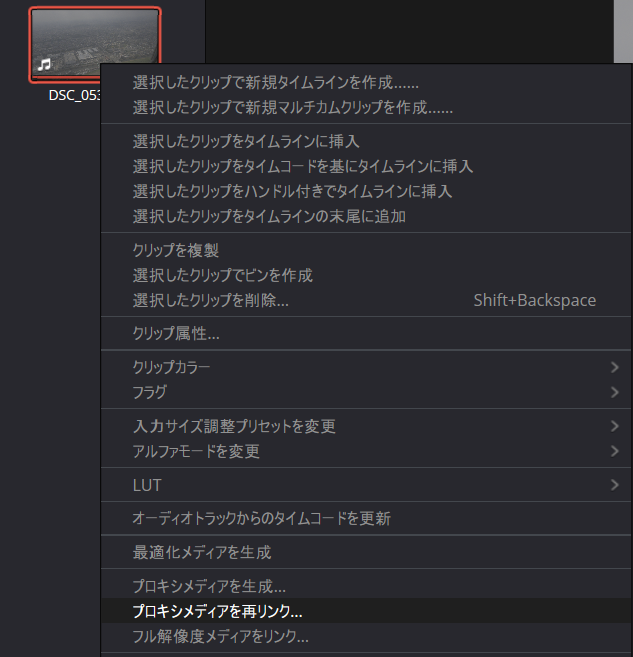

前述の通り、今回は編集ドライブにHDDを使わざるを得なかったことと、そもそも8.3K動画を編集となると、GPUもRTX3090や4090クラスでないとまともに動かないため、プロキシ動画を使用して編集を行います。

プロキシ動画は、直訳すると代替動画ということになりますが、RAW動画ファイルを直接再生するのではなく、解像度を落としたビットレートの低い動画を使って編集を行い、最終的には適用する編集内容をRAW動画を用いて出力する方法です。

プロキシ動画は撮影済みの動画ファイルから生成することも可能ですが、Nikon Z 9やZ 8の場合は、N-RAW撮影時に、同時にフルHDのプロキシ動画も生成して書き込みができるため、後からプロキシ動画生成の必要がないのが便利です。今回は、円滑に編集したく、このプロキシ動画を使用しました。

設定を以下のように行います。

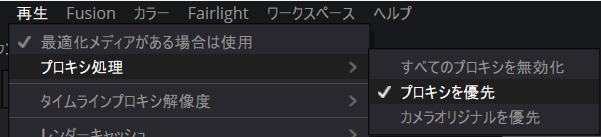

これで、編集時のプレビュー動画として、プロキシ動画を優先して再生します。編集が軽快になります。

またN-Logで撮影したため、N-Log用のLUT(ルックアップテーブル)を適用しています。Nikon Z 9は2種類のLUTがあり、基本的には最新版のV2.00が最適化されているため、これを割り当てます。

後は通常通り編集するだけです。プロキシ動画はHDなので、ネイティブな4K動画を編集するよりむしろ動作が軽いですね。非力なマシンを使う際にも、プロキシ動画はあると便利かもしれません。

無料版のDavinci Resolveは4K60pまでですが、かなり高度に編集出来るので、ど素人の自分にとっては十分すぎますし、8Kはありとあらゆる環境がまだ整っていないので、今のところ最終出力としては必要ないかな。

そしてこんな感じの動画になりました。

場面によってスタビライズ処理していますが、やっぱり手ブレとフレーミングはど素人として課題が残ります。

レンズはZ 24-200mmでしたが、もう少し広角で撮って、8.3Kの余裕に任せてトリミングとスタビライズ処理したほうが、良かったかもしれません。

本当に動画はまだまだ勉強不足ですが、撮影自体は楽しいですね。

動画からの静止画切り出しはこちら。

動画用なので、写真としてのガンマカーブなどの調整はしていないけど、素材としてはなかなか良いですね。

最近購入したポータブルバッテリ、富士倉BA-80。災害時用のスマホやラジオの充電用に買ったのですが、もう1つの目論見として、コンセントがない環境でのタイムラプス・インターバル撮影用カメラへの電源供給を考えています。

これは、8月に旅行で撮影した富士山の風景のタイプラプス用撮影が、カメラのバッテリ+10000mAh(10Ah)のモバイルバッテリでは足りなかった、というのが発端です。12時間程度でカメラ本体とモバイルバッテリを使い切ってしまいました。

富士倉BA-80は22.5Ah、これはモバイルバッテリの倍以上の容量があります。さらにソーラーパネルも使うことで、日中日差しがあれば、ある程度バッテリへの電源供給も可能です。

さて、満充電状態にして、Nikon Z 9とUSB Type Cケーブルで接続します。まずは給電可能なことを確認。

カメラのバッテリも満充電し、タイムラプス撮影開始です。

撮影条件は、インターバルタイマー20秒毎、背面液晶使用です。今回はインターバル撮影+4K60pタイムラプス動画生成としました。

今回はソーラーパネルは付けずに、純粋にバッテリの容量のみを使用します。

7時半過ぎに撮影開始。20秒ごとの撮影。気温は概ね25~32℃程度。

仕事帰りの20時半過ぎ時点で、まだ富士倉のポータブルバッテリの残量表示は5段階の3から2になっていました。

そして翌朝6時20分で、ポータブルバッテリとカメラ本体のバッテリ双方が残量切れとなり撮影終了。

ここまでの撮影枚数は約4100枚、撮影時間は23時間弱といったところです。

概ね1日近く持つ感じで、これがあれば、今までのモバイルバッテリでは持たなかったシチュエーションでも、ほぼカバーできそうな感じです。

富士倉BA-80は、80Wまでの疑似正弦波のAC100V(60Hz)のコンセントも備えているため、次回はUSB給電できないNikon D810に、一眼レフ用のACアダプタを接続して、同様に撮影してみたいと思います。

昨日のブログにアップしたこの写真、右端に三脚に据えたカメラが写っています。

このカメラでタイムラプス撮影を行っていました。

Nikon Z 9は、インターバル撮影と同時に、タイムラプス動画も生成可能なので、気に入ったカットは写真として編集できるし、わざわざ動画編集ソフトに静止画を入れてタイムラプス生成する必要もなく、とても楽です。

ただ、この場所はコンセントが使えず、Z 9内蔵バッテリと、外付けの10000mAhのモバイルバッテリで撮影しましたが、午前3時にバッテリ切れとなりました。しかもその後雨が降ってカメラはずぶ濡れという…。それでも防塵防滴ボディとレンズだけに、特に問題なく済みましたが、御殿場の天気は変わりやすいので、雨対策はしっかりやらないとですね。

あと、この前修理に出したばかりなのに、もうセンサにゴミが付いていました。Z 9もZ 8も、センサ保護シャッター付きの割に、ホコリは結構つく気がします。

タイムラプス動画を見てみたら、なんとこの日2箇所で花火をやっていたようです。Z 9では、インターバル撮影でタイムラプス動画を自動生成できるので、とても便利です。

少し露出オーバーとなったのが悔やまれます。

夜は雲が出てしまって、せっかく星空がきれいに撮れるかと思ったけど、残念な結果に。またリベンジしたいです。

家族旅行、3度目の富士山の見えるコテージでのBBQしてきました。

それにしても関東より涼しいです。4,5℃は低いんじゃないかな。お陰でまだ陽の出ている時間から始めましたが、それほど汗だくにならずに済みました。

昔はこのくらいの気温が普通だったんだよな~。

いつも頼んでいるBBQセット、今年は値上がったのにお肉も野菜も以前より減ってしまいました。これは残念。

ホタテは持ち込みでしたが美味しかったです。次回はお肉も野菜も追加で買わないとね。

動画も撮ってみました。

炭火で焼くと違うわ~

こんな感じで、動画とスナップはNikon Z 8を、Nikon Z 9は三脚に据えてタイムラプスを。このために重い三脚を2つも持っていきました。

このあと温泉に入って、カラオケルーム借りて、初めて家族でカラオケ大会。

楽しいこと散々できたね!