GWも早いもので半ばです。ご近所の公園で、子どもたちを遊ばせがてら、スナップ撮影してきました。

Nikon D850に、3本のレンズ。AI AF Nikkor 20mm f/2.8D、AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED、AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D、よく使うレンズ3本セット。

■AI AF Nikkor 20mm f/2.8D

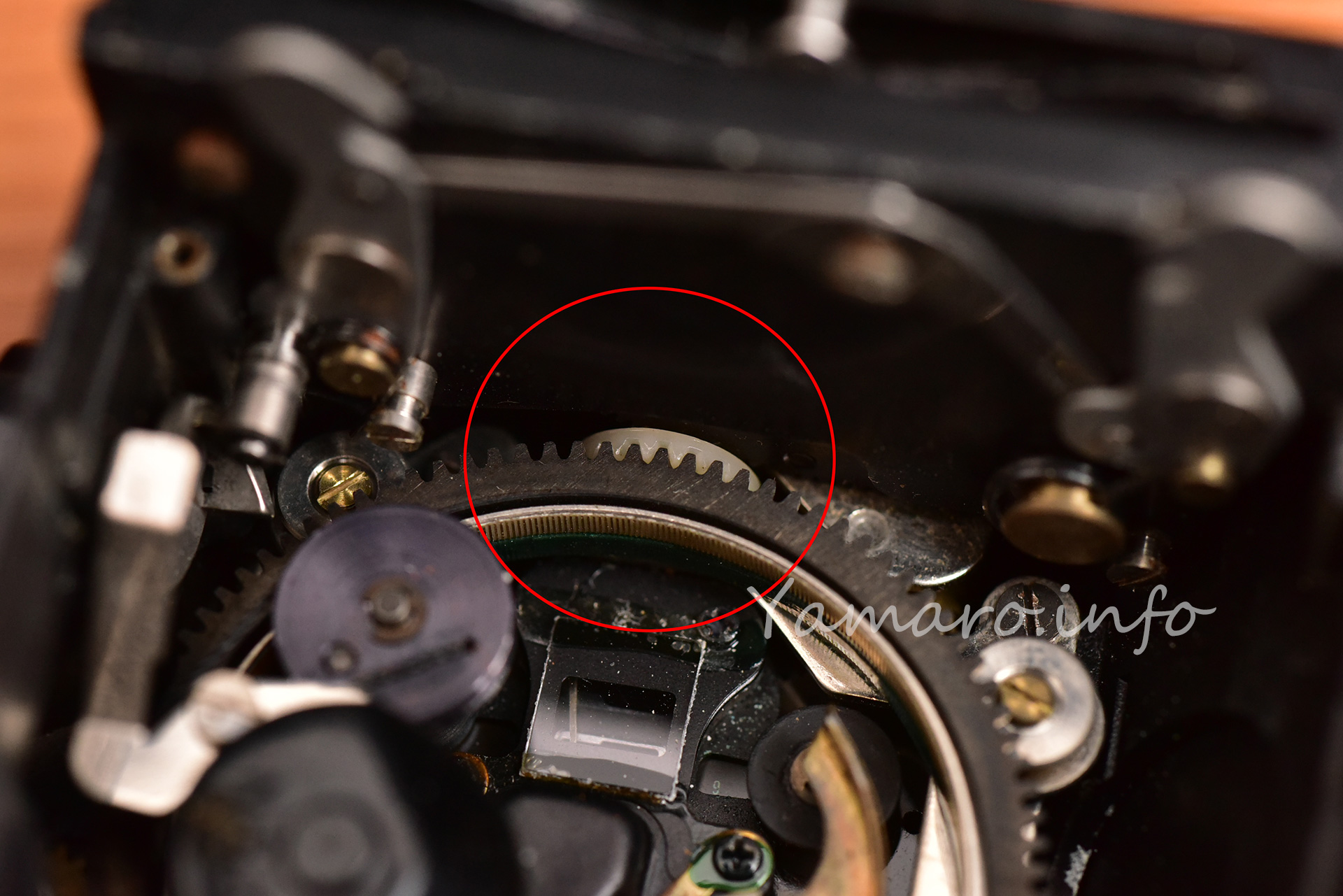

AI AF Nikkor 20mm f/2.8Dは、最近ディスコンになったDタイプレンズの1つ、光学系はMF時代からそのままですが、去年バルサム切れの修理で光学系を一新しました。

画質は、古い広角レンズ故に、最近の設計のレンズと比較するのは酷ですが、中心部はきちんと解像します。色乗りも悪くないですね。バルサム切れの持病を抱えたレンズなので、仮に中古で買うとしたら、できるだけシリアルナンバーの新しいレンズ、もしくはRoHS対応のレンズに交換済みの個体がおすすめです。

最近のレンズは単焦点でも大きく重いものが多いので、このレンズはf2.8という特に明るくもないレンズ故にコンパクトなのが魅力で、もう1本カバンに忍ばせておけるのは利点です。

ボケ味はいまいちなので、f4くらいに絞るのがおすすめです。

■AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

35mmという準広角、人によっては(Yamaroにとってもですが)標準レンズ。

すべて絞り開放で撮影。流石に設計の新しいレンズだけに、そつなく写ります。35mmだけに、開放でとっても大きくはボケません。が、それだけに扱いやすいというか、自然な立体感を出せます。個人的に、人間の視覚に使い感覚なんですよね。なので、スナップレンズとして1本だけ持って行けと言われたら、迷わずこのレンズです。

ものすごい個性があるわけではないレンズなので、写真の腕が素直にわかります。

これで納得がいく写真が撮れることは、スナップの腕が確か、ということかな。

■AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D

135mmという中望遠単焦点というだけでも、写りは期待できそうなのに、更にボケ味をコントロールできるDC(DEFOCUS IMAGE CONTROL)機構を搭載しているレンズ。こちらもDタイプレンズとして最後までありましたが、ディスコンになってしまいました。

Zマウントでぜひ復活して欲しいレンズの1つ。やっぱり楽しいレンズなので、撮影も進みます。

ボケ味は後ボケを重視するか、前ボケを重視するかをDCリングを回して決めることが出来、中立にすれば通常の中望遠レンズとなります。

球面収差の補正量を少なめにすると後ボケが柔らかくなり、過剰補正にすると前ボケが柔らかくなる、という仕組みだそうです。

2枚めの写真のように、前後にボケがある場合は、中立かF側(フロント側)にするのが無難でしょうか。作例ではR側(リア側)にDCリングをセットしたため、前ボケは輪郭があってやや硬い印象です。

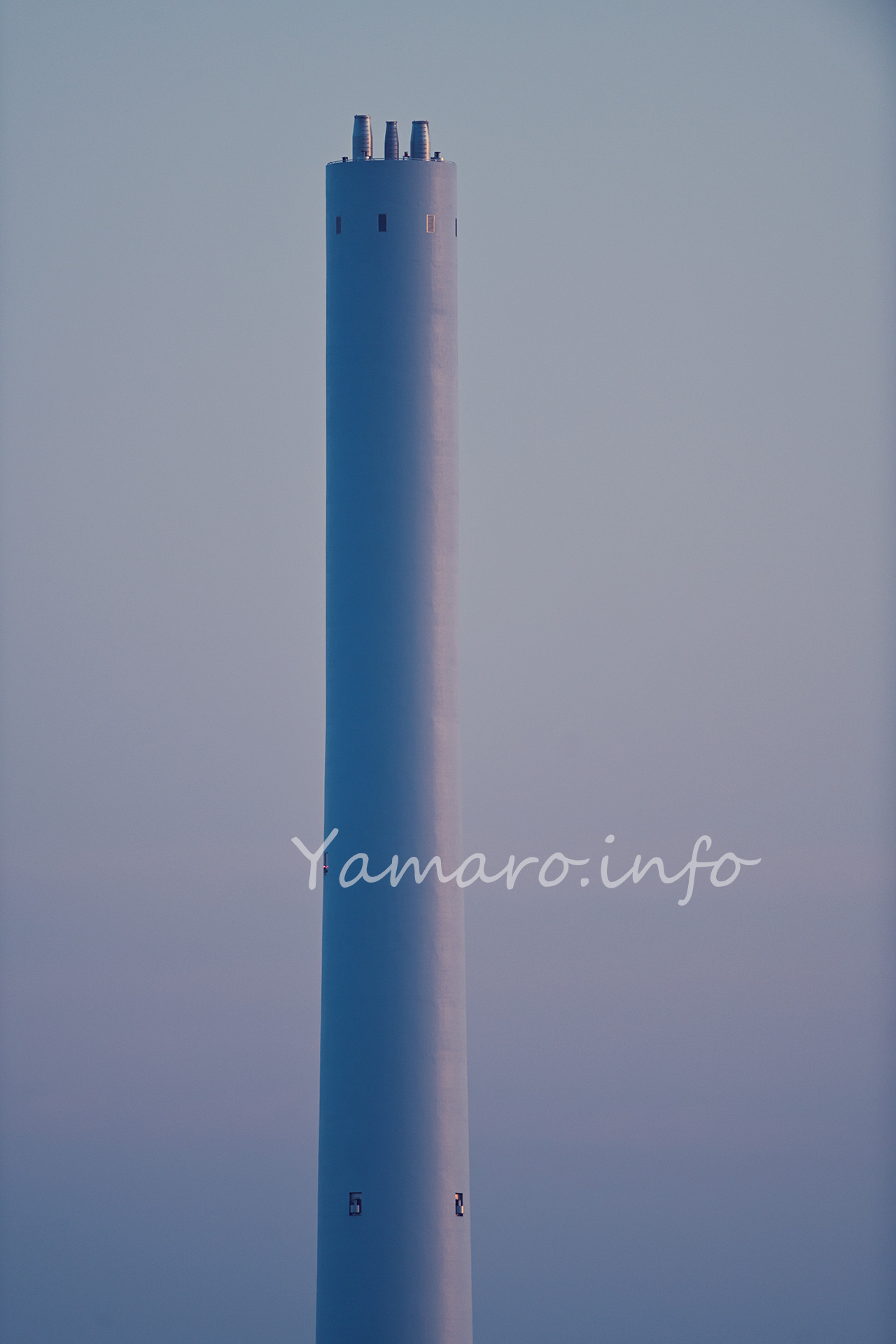

3枚めと5枚めは、F側にセット、特に5枚目はかなり過剰にF側にセットしています。飛行機が中央に来るように撮りたかったけど、少しタイミングがずれてしまいました。失敗ですね。

3枚目は絞り開放で、DCリングはF側2.8にセット。このくらいが幻想的に写りますね。

このレンズの欠点としては、絞り開放では軸上色収差の影響が多めで、フィルムではあまり問題になりませんが、デジタルでは顕著で、光線状態よっては目立ちます。1段絞るだけで、ほとんど目立たなくなります。

軸上色収差は、RAWであれば現像時に補正可能ですが、JPG撮って出しでは補正できないので、気になる場合はRAWで撮って後補正することをおすすめします。

ゆったり過ごすGW、前半はカメラの修理でしたが、後半に向けては何をしようかな。天気も後半は少し崩れるみたいですが、1日は何処かに撮影しに行きたいです。もちろん、人のいないところですが。