一度使ってみたかったレンズです。

Medical-NIKKOR 120mmF4(IF)は、その名称の通り、医療用、医学用の記録撮影のためのレンズとして開発されたレンズです。

おもに外科手術や、口腔内の記録撮影の為、リング状のスピードライトを内蔵させたレンズです。現在でこそ、チャイナレンズで見かけたりもしますし、マクロリングライトが一般的ですが、1960年代にはまだ一般的ではありませんでした。

最初に販売されたのは、1962年のMedical-NIKKOR Auto 200mm F5.6で、焦点距離200mmと割と望遠マクロでした。何度かのマイナーチェンジ後、1981年12月に、焦点距離120mmの本レンズが発売されました。

120mmという焦点距離、Macro-Nikkorなど非Fマウントのレンズを除くと、単焦点のFマウントではこのレンズのみのとなっています。元々一般向けレンズではなかったからか、Nikonの現行のデジタル一眼レフやミラーレスの中級機以上の非CPUレンズ装着時に設定できる焦点距離に、120mmは存在しません。105mmの次は135mmとなっています。

しかし、何故かズームレンズでは、24-120mmというのがFマウントからZマウントに至るまで存在しているので、120mmという一見中途半端な焦点距離には、Nikonは何かしらの考えがあるのでしょうね。

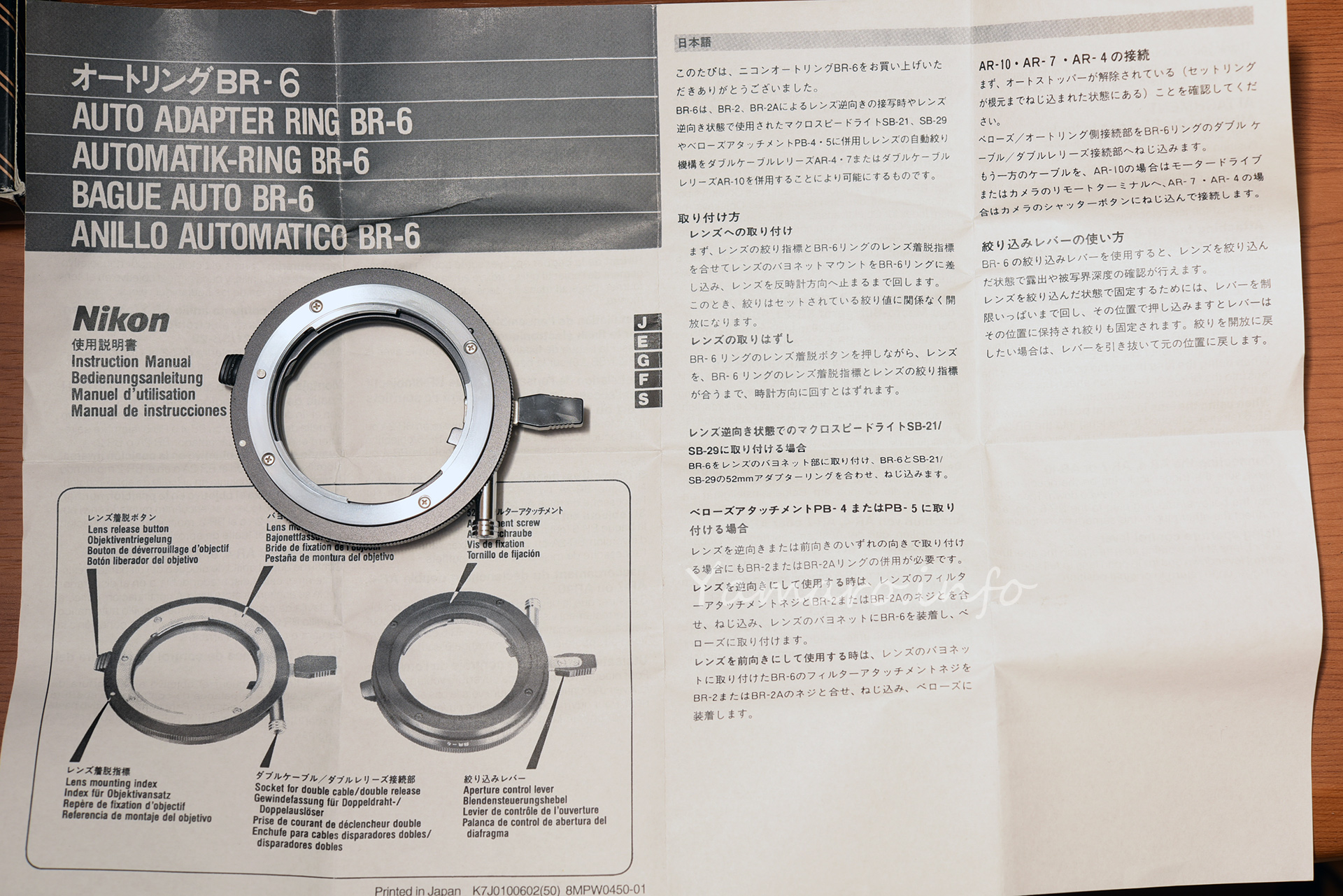

なお本レンズは、AC UNITのLA-2と専用コード、および取扱説明書が付属していましたが、残念ながら2倍までの撮影を可能とするアタッチメントレンズと、DC UNIT LD-2、3ピンシンクロコードSC-22は付属していません。SC-22以外は今後入手してみたいと思います。

絞りリングはなし

特殊用途レンズ故に、使い方や使い勝手は特殊です。

まず本レンズに絞り機構はなく、常に絞り開放となります。開放f値はf4ですが、これは最長撮影距離1.6m時(撮影倍率1/11倍)の場合で、撮影倍率が上がるほどf値も暗くなります。アタッチメントレンズなしの状態では、最短撮影距離0.35mで最大撮影倍率1倍、この時のf値はf32となります。

これは記録撮影のためのレンズですから、できるだけピントの合う範囲は広いほうがよく(被写界深度が深い)、明るさよりも優先事項だからと思います。

そして内蔵するスピードライトを発光させることが前提のレンズのため、暗いf値、何よりフィルムカメラの時代のレンズですから、デジタルのように簡単に感度を変えられないフィルムでも問題なく撮影できるようになっています。

また、f値は撮影倍率(フォーカス位置)、すなわち被写体までの距離で決まるため、内臓のスピードライトはレンズ側でフィルムのASA/ISO感度(デジタルカメラのISO感度)を設定すれば、自動でGN(ガイドナンバー)も決定され、適正露出で発光が可能となっています。

フィルムでは現像するまで結果がわからないため、こうした機構は撮影難易度を下げる有効なものでした。

フォーカスリング、というよりは撮影倍率を決定するためのリングは、クリックストップ付きです。これは、GNの設定にも影響するため、あえてクリックストップが付いており、微妙なピント合わせは、被写体またはカメラを前後させることで決めるようです。

レンズとカメラボディは、シンクロコードでつなぐことで、シャッターを押すとリングスピードライトが発光する仕組みです。

AC UNIT LA-2は残念ながら動作せず

さてレンズ側には別途電源供給が必要ですが、残念ながら、付属してきたAC UNIT-LA2は動作しませんでした。

元々動作未確認ということで期待していませんでしたが、やっぱりダメ。パイロットランプはいつまでも点灯せず。これが動作しないと、レンズ側のスピードライトは発光しません。恐らくチャージのためのコンデンサあたりが容量抜けしてしまっているのでしょう。

本レンズのS/Nは180945でした。このレンズは180***からS/Nが始まっているのと、付属してきた説明書が81.10の版であることから、80年代初頭の、本レンズ発売当初の個体であると推定します。古いので動かなくて当然です。

ちなみに本レンズ、1998年までと案外長く発売されていたようで、それなりに中古でも流通個体は多いですが、その多くが電源ユニットや専用コードなしだったりします。今回は動作しないものの、コード類や説明書付き、レンズもカビなどの問題はないものが1万円程度でしたので、これは掘り出し物だったと思っています。

とあるサイトによれば、最後期のS/Nは203***で、約2万3千本製造されたらしい(根拠はありませんので念のため)ので、それなりに流通はしているということになります。

LA-2はいずれ分解して、コンデンサ交換など修理可能か確認してみるとして、乾電池を使うDC UNIT LD-2を入手してみたいと思います。90年代まで売られていたので、この年代の部品なら、まだ希望はあります。

素のレンズで撮影してみた

内蔵スピードライトは使えずとも、マクロ専用レンズとしては使えます。120mmという焦点距離も、実はワーキングディスタンスを取りつつ撮影するのに、最適な焦点距離なんですね。とくに外科手術では、あまり被写体にカメラを近づけられないですしね。

撮影倍率が大きくなるほど暗くなるレンズのため、今回は外部スピードライトに頼ってみました。

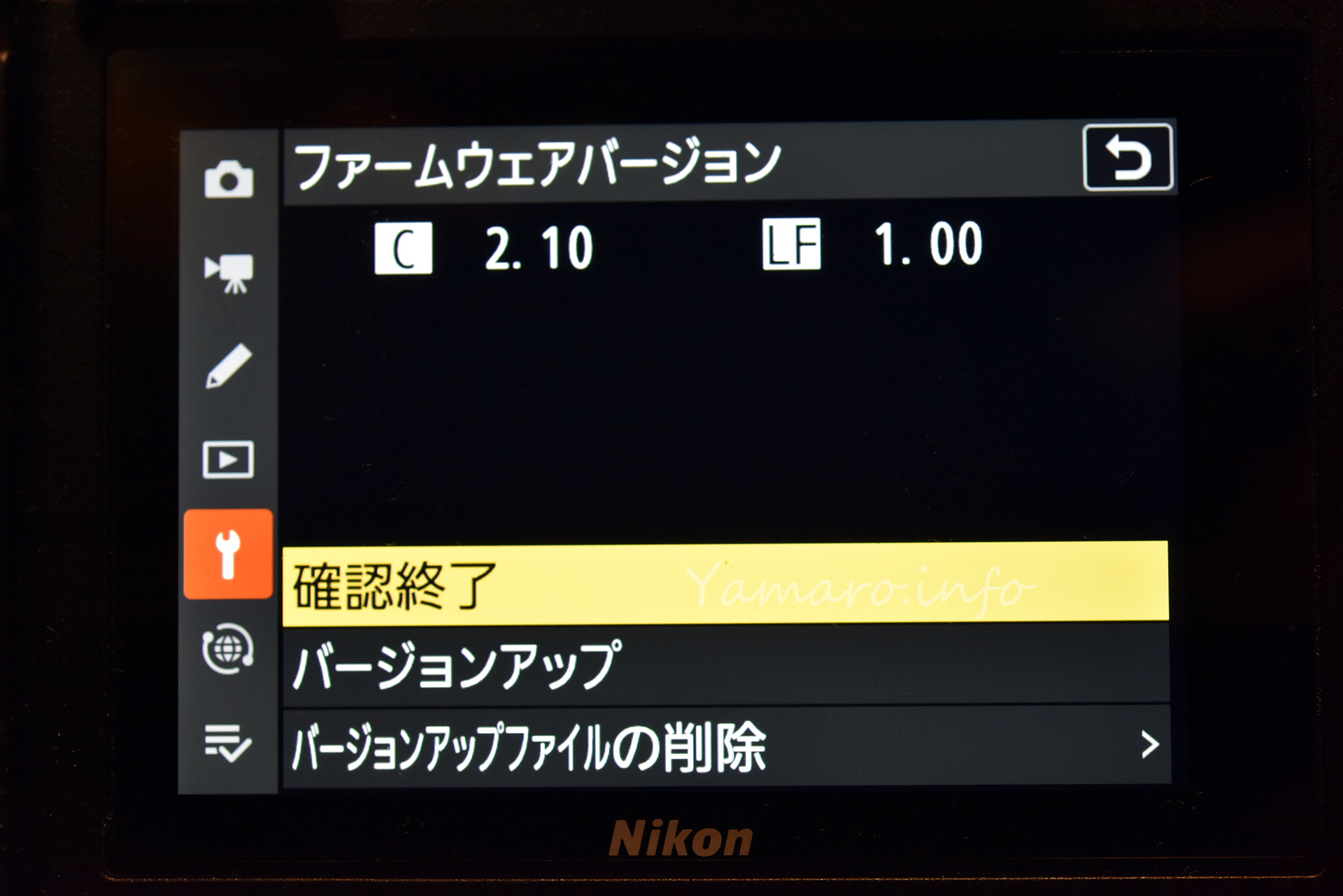

モアレが出ているのは仕方ないですが1/2倍ともなると、液晶ディスプレイのドットがしっかり写っているのがわかります。

マニュアルレンズなので、当然歪み補正は入りませんが、線がピッタリ出ていて、ほぼ湾曲が見当たりません。120mmという中望遠なのもありますが、素晴らしい結果です。

1倍ではf32と暗くなるため、一眼レフではピント合わせが難しいですが、D810のファインダでなんとかピントの山を見つけて撮影。

500円玉をやや斜めにして撮りましたが、素晴らしい解像力です。もう少し低い撮影倍率より解像力は落ちるものの、これがフィルムであればフィルムの解像力を超えているかなと思えます。D810の3625万画素で少し回折の影響があるかな、と言った程度です。

接写スタンドがほしいな~。ベローズ撮影でも、あると便利なんですよね。

これも外部スピードライトを使いましたが、ISO感度を調整すれば、適正露出を探せるので、露出については(ライティング自体は別として)デジタルならそれほどハードルは高くなさそうです。

今度はもう少し立体感のある被写体を撮ってみたいと思います。

ところで、RED BOOK NIKKORのHPで、なかむら小児歯科の中村先生のMedical-NIKKORが紹介されています。

また、なかむら小児歯科のHPにて、ご自身も紹介されています。

実は本レンズを手に入れたのは、この冬に口唇顎裂2回目の手術予定の、息子の歯茎の撮影をしようと思っていたから。なので、なんとしても内蔵スピードライトで撮ってみたいのです。

スピードライトを復活させたいな。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a212a3.828d0dd3.20a212a4.a019754d/?me_id=1210933&item_id=12135397&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdtc%2Fcabinet%2Fmc204%2F102240.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)