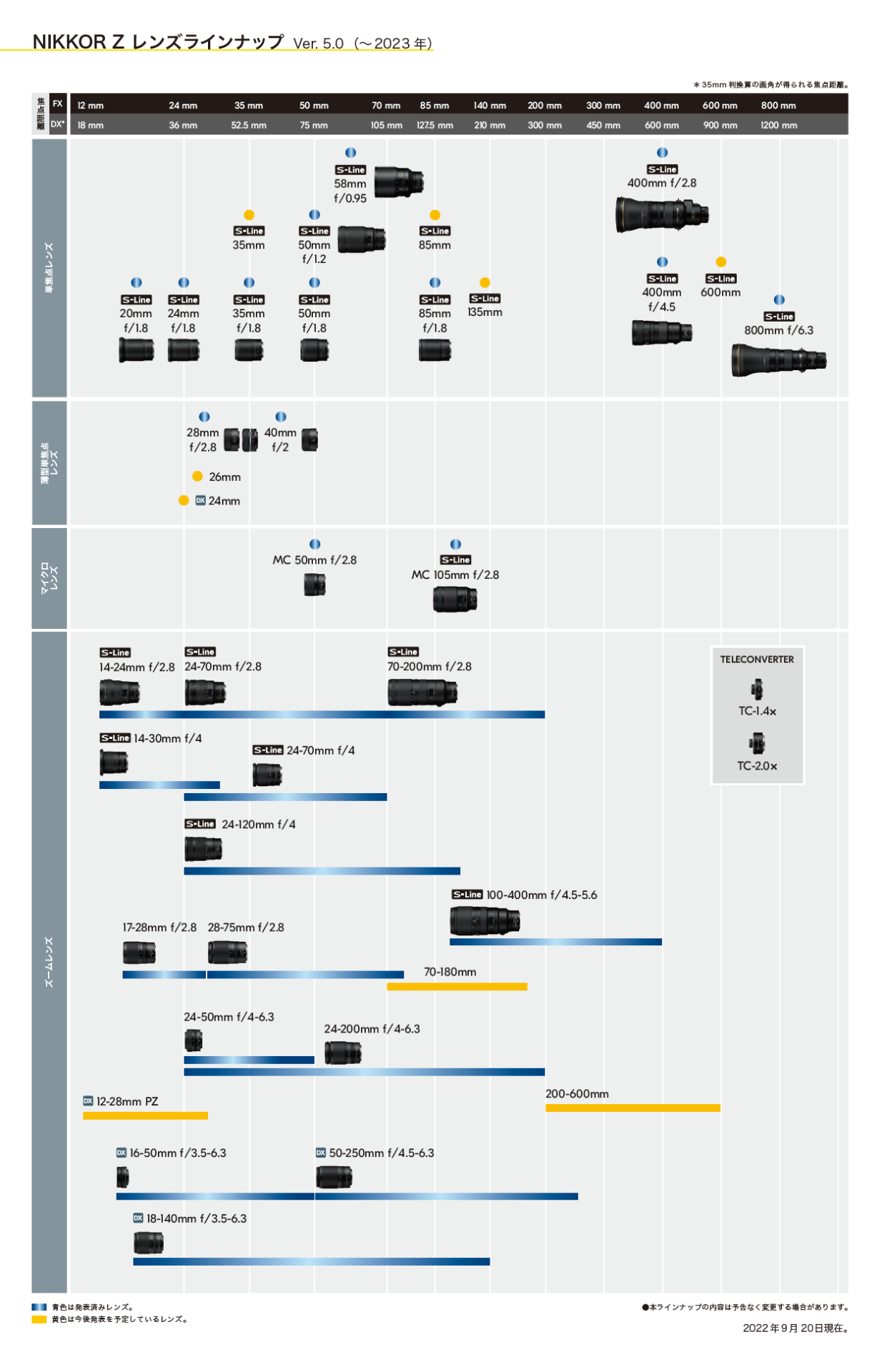

やっと充実してきたNikonのZマウントレンズですが、まだまだFマウント時代からすると少ないし、先行するSONYのEマウントからすると程遠いのも事実です。

望遠レンズ系が少々寂しいですね。

それでも少しずつ増えてきているのと、TamronのOEMと思われるNIKKORは、このロードマップでの予告なく登場していますし、TamronやCOSINAブランドでのライセンス締結によるZマウントレンズも登場してきており、マウントの仕様を無償開示しているEマウント、今のところ外部とライセンスを締結していないCanonと、三者三様です。面白いですね。

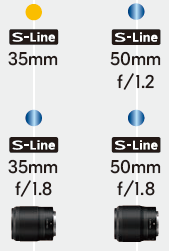

次の35mmはf/1.2?

35mm単焦点レンズがもう1本追加されるようです。f/1.8の上に掲載されており、50mm f/1.2 Sと並んでいることから、35mm f/1.2 Sになるのでは?との噂です。

ミラーレス時代になって、一眼レフレンズでは代表的だった開放f値がf/1.4のレンズは、Zマウントには今のところ予定はないのかな? 価格とサイズのバランスを考慮したf/1.8と、とにかく大口径のf/1.2の両極端となり、f/1.4は過去のものになりつつあるのかな、という感じがします。

個人的には、35mmレンズに求めるものはコンパクトで軽快に撮れるレンズなので、f/1.2に興味はなく、f/1.8はいずれ買いたいと思っています。

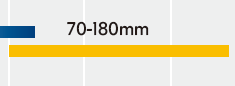

70-180mmはTamronのOEMとの噂もあるが、まさかのZMNの可能性も!?

突如として登場した70-180mmという焦点距離。ロードマップにはTamron OEMの17-28mmや28-75mm f/2.8と並んでいることから、これもTamronのOEMになると言われていて、実際Tamronには70-180mm F/2.8 Di III VXDというEマウント用レンズがラインアップされています。

確かに、S-Lineではないf/2.8のズームレンズシリーズとして、今回の広角17-28mmも登場していることから、中三元の望遠ズームとして70-180mmが登場してもおかしくないですし、むしろ自然な流れでしょう。S-Lineとも書かれていないので、比較的リーズナブルなレンズと思われます。

ただ、これまでTamron OEMと言われる17-28mmも、28-75mmも、ロードマップに予告としては書かれず、いきなり登場しています。

あえて予告として書かれているということは、Nikonの設計製造によるレンズの可能性もありうるでしょう。

かつてNikonには、同焦点距離のFマウント用レンズ、Zoom Micro-Nikkor(ZMN)が存在しました。

このレンズは、等倍までは撮れないものの、最大撮影倍率1/1.32倍でズームできる唯一のマイクロレンズ(一般的にマクロレンズと呼ばれる)として販売されていました。

これを現在の技術で、Zマウント化により復活!と言うのは面白そうじゃないですか?

せっかくだから、個性的なレンズは期待したいですね。

ただ、ZMNが出るとしたら、S-Lineになりそうな気もするし、マイクロレンズの項目に書かれる気もするので、この線は薄いのかな…。

DC Nikkorの再来なるか? 135mmのS-Line

S-Lineの単焦点レンズに135mmが追加されました。85mm f/1.8の隣に並んでいることから、このレンズは135mm f/1.8になるのではないかと言われています。

この焦点距離で期待してしまうのは、やはりDC-Nikkorでしょう。

Defocus image Controlから取ったDCは、球面収差の補正量をコントロールすることで、ボケの特性を調整できるレンズです。お気に入りのI AF DC-Nikkor 135mm f/2Dは、残念ながらレンズ内にAFモータを持たないレンズ故に、現状Nikonのミラーレス用FマウントアダプタFTZ, FTZ IIではAFが使用できません。

このレンズでミラーレスでもAFが使えたら…ボディ内手ぶれ補正と相まって、より歩留まりも上がるし、楽しく遊べるのに、と思っているだけに、ネイティブなZマウントのDCレンズは期待したいところです。

CanonもRFマウントのマクロレンズでボケ味のコントロールを導入し先を越されてしまったので、ぜひとも135mmには球面収差コントロールと言う遊び心を追加して欲しいですね。

とは言え、今自分に一番必要なZマウントレンズは、登場が期待されながらなかなか発表されない(執筆時点)200-600mmですね。

このレンズは、FマウントのAF-S 200-500mmの後継として、S-Lineではないことからもリーズナブルな超望遠ズームレンズになると期待していますが、なかなか登場しませんね。航空祭などイベントでは、大きな単焦点望遠レンズがサイズの制約上使えない場面も増えてきているので、比較的コンパクトな望遠ズームが待たれます。

早く出ないかな~

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/25d6cdd1.bb58abc1.25d6cdd2.a5a3df62/?me_id=1400320&item_id=10000491&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjjc-shop%2Fcabinet%2F08573440%2F08573446%2Fimgrc0092258307.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/25d6cdd1.bb58abc1.25d6cdd2.a5a3df62/?me_id=1400320&item_id=10000490&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjjc-shop%2Fcabinet%2F08573440%2F08573443%2Fimgrc0092259194.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a212a3.828d0dd3.20a212a4.a019754d/?me_id=1210933&item_id=12135397&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdtc%2Fcabinet%2Fmc204%2F102240.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)