2023年5月10日21時、Nikonより新機種のZ 8が発表されました。

噂になっていたZ 9ベースで小型化した機種、という情報は正しく、Z 9から一部機能は削られるのではと予想されていましたが、蓋を開けてみると、機能的には動画もスチルもほぼ同等(動画の連続撮影時間がZ 9より若干短い程度)である上に、スチルは新たにHEIFに対応、飛行機専用の被写体検出が追加されています。

その昔、フィルムのフラッグシップ機Nikon F5に対し、F100が後から登場してF5ジュニアと呼ばれましたが(Nikonもそういうキャッチコピーを使っていた)、Z 8もまさにZ 9ジュニアですね。しかし、メカシャッターのコストの面とバッテリの電圧の違いから、F5とF100では連写速度に差がありましたが、そういった成約も一切なく、連写速度やバッファもZ 9と同等です。

Z 9と明確に異なる部分は、バッテリがEN-EL18dより小型でZ 7やZ 6シリーズや一眼レフのミドルクラスなどでも使われているEN-EL15cに、CFexpress TypeBスロットは1基で、もう1基がSD UHS-IIであること、GPSを内蔵しない、LAN端子を装備しない(その代わりに通信専用のUSB TypeCポートが追加)、シンクロターミナルがないことでしょう。

とは言え、多くのユーザーにとっては、Z 8で十分と言えますね。

機能を共通化することで開発コストを下げている

上級機のZ 9に忖度して、ファームウェアで機能を削ることは簡単にできたはずです。

しかし、画像処理エンジンやイメージセンサが共通していること、特にメカシャッターレスにより、グレード別でメカシャッターので耐久性や連写速度が変わるといった要素もないため、スペックも共通化出来るということでしょう。

むしろできるだけ共通化したほうが、電装品やファームウェアの開発コストを抑えることも出来ます。

SONYやCanonのように潤沢な開発リソースがあるわけではないNikonにとっては、多才なラインナップを展開するより、共通化のほうがメリットが高いのでしょう。

Z 9と同様にZ 8もメカシャッターレスとしたことで、メカシャッターの耐久性や連写速度などのヒエラルキーはもはやなく、いわゆるプロ機、と呼ばれていたかつての一眼レフのフラッグシップ機とその下の機種、といった時代と違って、今やプロだから絶対にフラッグシップ機でなければ、という時代でもなくなりました。

いっぱしの素人よりも低グレードの機種で稼いでいるプロ写真家はたくさんいます。報道やスポーツの最前線だけがプロ写真家の世界というわけでもないですからね。

必要十分な性能があれば、上位機である必要がない、コストにシビアなプロだからこそ、その用途の応じた機種を選んでいるのです。

なので、実質ダブルスロットがいらない環境(CFeとSDでは明確な速度差が存在するため)、バッテリ持ちが大きな影響を与えない環境下の撮影であれば、Z 8で十分でしょう。

そんなわけで、出し惜しみなく仕立てたZ 8、ボディの一部に炭素繊維強化プラスチックを採用するなどしているものの、基本はZ 9ベースゆえに、Z 7 /Z 6シリーズよりは大きいのですが、これは仕方ないでしょうね。

それでもZ 9から比較してコンパクトな筐体、かつ熱対策も考慮すると、このくらいが妥当なのかなと思います。

Z 9との機能共通化は、今後も順当にFWアップデートを重ねることで、両機種とも成熟していくはずですです。

新機種ならではのサプライズは正直少ないでしょう(Z 9はフラッグシップ機に初めてのメカシャッターレスというサプライズがあった)けど、Z 9のサブ機としても、Fマウントからの乗り換えにも最適な機種と言えるのではないかと。

◆D850よりは高いけれど

Nikonユーザーは結構保守的で、今もD850辺りをメインとしているユーザーも多いでしょう。実際のところD850ユーザーで、Z 7IIを触った身としては、画質以外の多くの点でD850に追いつけていないと言わざるを得ないです。

もちろん風景やスナップなどを撮るのであれば、Z 7IIで十分、画質はD850やZ 9と比べても一皮剝けた感じで、個人的にはスチルではNikonトップクラスの画質と思っています。

が、Z 7IIは(Z 6以下の機種もそうですが)、動態を撮るとまるでダメでした。また操作性もD850と比べると今一歩、どちらかというとD750寄りでしょうか。

D850は、D5譲りの151点AFの良さは、ミラーレスよりもAFエリアが狭い位で、エリア内の補足力は非常によく、戦闘機の撮影も何ら問題なくこなせます。

同じことをZ 7IIで行うのは難しかったけど、Z 8ならZ 9譲りの被写体検出があり、しかもブラックアウトフリーのEVFは、一度使うと一眼レフのミラーアップによる像の一瞬の消失が煩わしく感じます。

いや、ミラーレスであっても多くはメカシャッターによる像のフリーズやブラックアウト、あるいは像は表示されるけど疑似表示となるので、Z 9の快適なリアルタイムファインダーがZ 8にも搭載されているのは朗報です。

こうしたメリットが享受できることから、D850の後継としても十分でしょう。値段がアップしてしまいましたが、それに見合うものはあります。

ただ1点だけ、暗所AFがどれだけ改善されているかがZ 8の懸念されるところです。

Z 9はスペックこそ立派でも、実際はスターライトビューを使っても、D850ならスパっとAFが合う暗い場面で、AFが遅くなる挙句にピントが合わない(合焦しない)事象が多発します。

これが改善されていないと、D850からすべての面で良くなっている、とはいいがたいのも確かです。

ただ、もうFマウントは開発が凍結されており、レンズもラインアップをどんどん減らしていることからも、この先新機種が出る可能性は極めて低いのと、Zマウントレンズが一眼レフ用と比較して、どれも素晴らしい画質で、レンズもだいぶ充実してきたので、そろそろ移行を考えてもよいでしょうね。

明確なZ 9とZ 8の違い

Z 8はZ 9を凝縮したようなカメラですが、Z 9との明確な違いがあります。

1.バッテリの違いによる撮影時間の違い

ミドルクラスの機種に多く使われているバッテリ、EN-EL15cを採用するZ 8は、撮影枚数はパワーセーブOFFでファインダ撮影時、Z 9の700コマに対して330コマと、ほぼ半分です。連続撮影で5310コマのZ 9に対し、Z 8は2280コマです。1回の撮影枚数が多い場合、Z 8ではバッテリ交換頻度が多くなります。

Z 9のバッテリEN-EL18dは10.8V 3,300mAhで、元々EL18シリーズは一眼レフのフラッグシップ用でした。一眼レフの場合、連写でメカシャッターとミラーを高速で駆動させるためには、バッテリ電圧も高いほうが、消費電力が大きい際の電圧低下に対する余裕があります。

Z 8はミドルクラスの一眼レフやミラーレスに採用されるEN-EL15cで、7.2V 2,280mAhと、電圧や容量はEN-EL18系より低くなっています。

よくぞこのバッテリで、Z 9と同等のスペックを引き出せたと思います。基板の改良で、消費電力をより抑えていると思われます。メカ可動部がほぼなくなった(センサ保護用シャッターはあるけれど)大きく効いてきているのでしょう。

ただし、バッテリが小さい分、バッテリの持ちもZ 9と比較して半分程度になっています。

別売りのパワーバッテリーパックMB-N12(通称縦グリ)にはバッテリが2個入りますが、この縦グリを装着すると、ボディサイズはより大きくなり重くなります。

そうなると、Z 9と値段も重さも、あまり変わらなくなってしまいます。

個人的に、パワーバッテリーパックを使うくらいなら、Z 9を導入したほうが良いと思います。

Z 8は、パワーバッテリーパックがなくても、実用上のバッテリの持ちはそれほど悪くはないと思われ、予備のバッテリもEN-EN18系よりはるかに安価なので、2,3個の予備を持っていれば、まず心配ないですし、PD給電も出来るので、容量の大きなPD給電対応のモバイルバッテリを併用するという手もあります。

パワーバッテリパックも、だんだん必要とされなくなる時代になってきているかもしれません。

ただ、Z 9を持っていなくて、普段はZ 8単体でコンパクトに使いたいけど、たくさん撮影するシチュエーションも時々あるよ、という人であれば、検討して良いかもしれません。

ちなみに、執筆時点(23/5/12)で、値上前Z 9の最安値が¥628,650(マップカメラ)、Z 8が¥539,550で、MB-N12が¥47,520となっているようなので、差額はわずか4万円強です。MB-N12はバッテリ2個入るので、1個予備を買うと6千円弱なので、差額は3万5千円程度しかありません。Z 9近々7万円強の値上がりの対象となるため、この差は広がりますが、それでも10万円程度です。さあどう考えますか?

2.CFexpressカードとSD UHS-IIとの書込み速度差が大きい

CFexpress Type BのダブルスロットであるZ 9に対して、CFeとSD UHS-IIのダブルスロットのZ 8。高速連写可能なZ 8では、SDカード側が圧倒的に書き込み速度が遅いため、RAW同時記録どころか、SDカード側をJPGに設定しても足を引っ張る可能性が高いです。

また、動画でも4Kや8KのRAWは、SDカードでは足を引っ張るため、使い方次第では、Z 8はシングルスロット+αとなり、ここが明確にZ 9との違いでしょう。

Z 9であれば両スロットにバックアップで同時書き込み、あるいはRAWとJPGで分けて書き込み、片側の容量を使い切ったらもう片側に書き込む順次書き込みも出来、同じ種類のカードであればバッファが詰まることはそうそうありません。

CFexpressカードは、モノによりますが、ProGradeのCOBALT 325GBの最低継続書き込み速度は1,300MB/秒と非常に高速です。同社のGOLD 512GBでも最低継続書き込み速度は旧タイプが400MB/秒、新タイプでは850MB/秒です。

Z 8の片側のSD UHS-IIスロットは、UHS-IIの理論上の最大読み書き速度は312MB/秒です。しかし、あくまで理論値であり、実際はもう少し遅いです。

書き込みは早いものでも299MB/s程度で、しかもそれは最高値です。実際はそれより遅くなります。

既に先行でZ 8を手にしたユーザーの中には、RAW+JPGでCFe側を高効率RAWに設定した場合、SD UHS-II側のPG画質がBASICであっても書き込みが追い付かないようです。

となると、連写を多用、かつバックアップが必須と考えている人はZ 9を選択したほうが良いでしょう。

Z 8はあくまでシングルスロット+α位に考えたほうが良いかもしれません。

実はXQDレベルの書き込み速度しかないD850ですら、XQD(CFe)+SDで連写すると、バッファ開放がかなり遅いくなります。

XQですら、SD UHS-IIの倍近い書き込み速度なので、より速いCFexpressとの速度差はかなり気になるはずです。

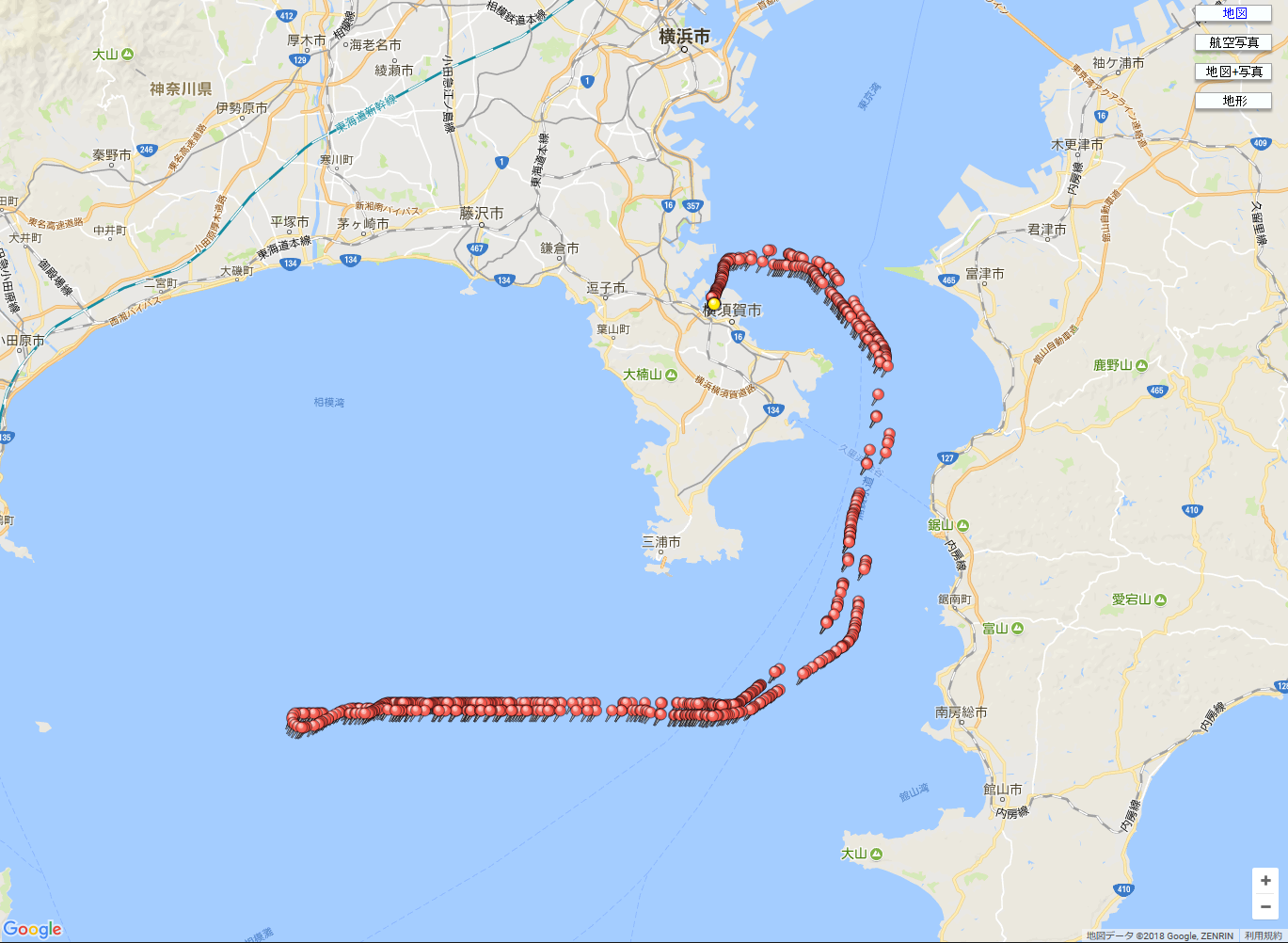

3.GPSの有無

これは人によっては全くいらないし、スマホのSnapBridge経由でGPS情報を取得できるので、必須ではないですが、後で写真を見返したときに、これどこで撮ったっけ?というのがGPSデータが有ればすぐわかるので、個人的にZ 9のボディにGPSを内蔵しているのはありがたいのです。

スマホのSnapBridge経由のGPSは、消費電力の関係か、一定時間ごとのデータ取得のため、短時間のうちの移動量が多いと、実際の位置とのズレが大きくなります。

ここは内蔵のGPSよりどうしても精度が落ちます。

ところで、Z 8は10ピンターミナルがあるので、ここに従来からあるGPSユニットを付けてみて、データが取得できるかは試してみたいと思います。

4.シンクロターミナルの有無

Z 8には搭載されていません。これも人によりけりですが、スタジオによっては有線のシンクロケーブルしか使えないことろもあるようなので、無いと不便という人もいるでしょう。

ちなみにNikonもZシリーズでは、シンクロターミナルを搭載するのはZ 9のみです。一眼レフではミドルクラス以上に当たり前のようについていたシンクロターミナルも、段々と搭載機種を減らしていますね。

ただ、最近はリモートコマンダーで無線で使うというのが一般的になっているので、あまり重要で無くなってきているのも確かです。

どうしてもZ 8でシンクロターミナルが欲しければ、ホットシューアダプターAS-15を使えば解決します。

ということで、Z 8はZ 9と細かく見ていくと違いもあるものの、かなりZ 9に近い性能を持って小型化した機種です。

値段の近いCanon EOS R5はもっと小型軽量ですが、バッファも小さく、電子シャッターの幕速も遅く、動画撮影は熱との戦いです。3年前のR5にやっとZ 8が追いついたという口の悪い意見もありますが、差はもちろんありますね。まあCanonはR5IIでそこを超えてくる可能性は大いにあるでしょうけど。

そんなわけで、今年はZ 8と、Z f?なのかなNikonは。Z 6IIIも年内という噂もちらほら見かけます。でも噂は噂なので、必要なら買う、ということで。おそらくZ 8もしばらくは品薄でしょうし、Z 9も値上前の駆け込み需要は大きそうです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1beb5686.b4bf007e.1beb5687.6ee160aa/?me_id=1202242&item_id=12030830&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmapcamera%2Fcabinet%2Fnew_177%2F4960759910356_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/307c4da0.71c2180e.307c4da1.a090d64d/?me_id=1307566&item_id=10018416&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvaps2shop%2Fcabinet%2Fimage42%2F4589559129487_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

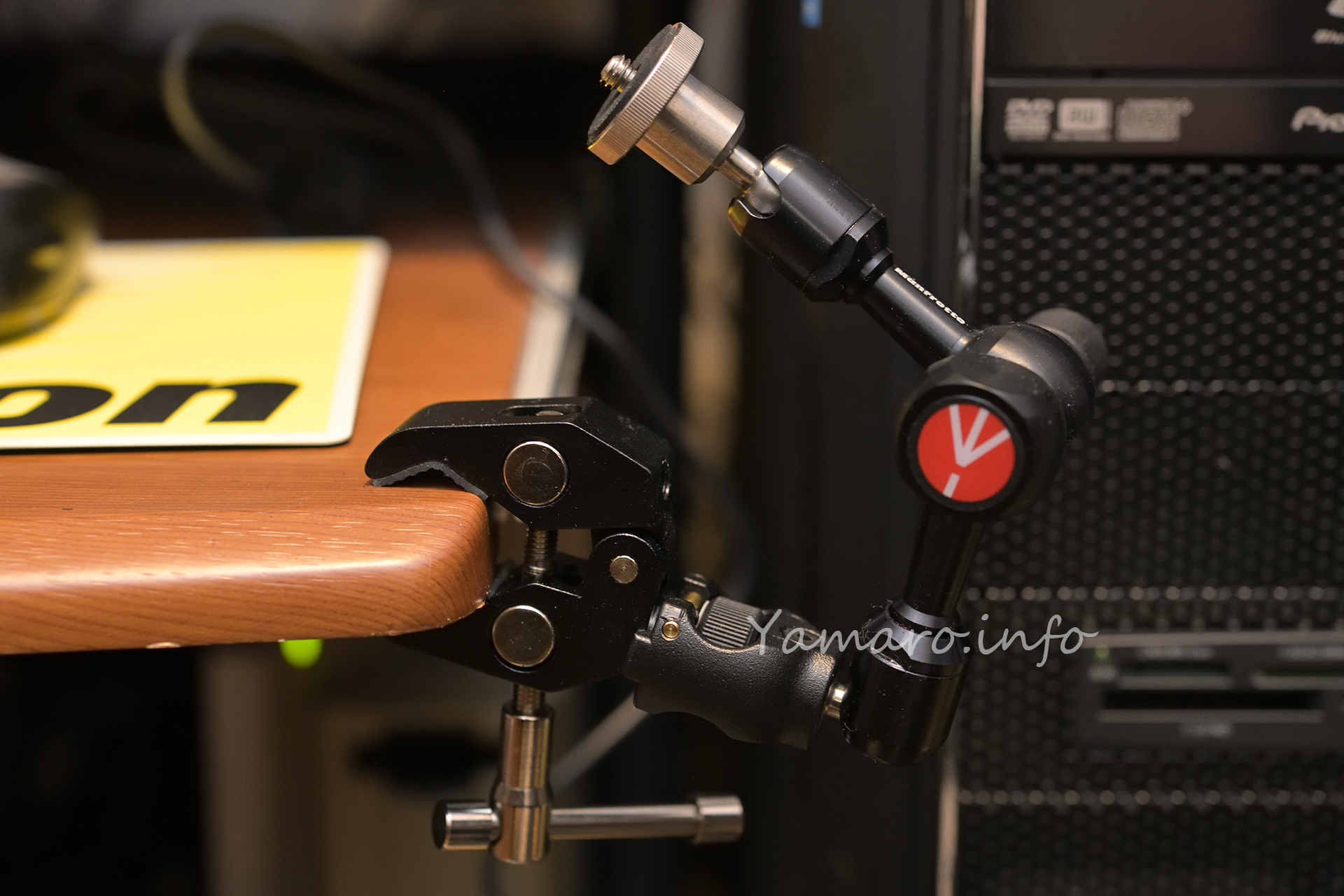

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2f35553d.05446970.2f35553e.ef3d7b79/?me_id=1372430&item_id=10000097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsorakara0925%2Fcabinet%2Fimgrc0091253802.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)