先月、SIGMAオンラインショップのアウトレット で、レンズとスピードライト を購入しました。EF-610DG SUPER はすでに実戦投入して使っていましたが、レビューが出来ていなかったので、今回レビューしてみたいと思います。Nikon SB-900 と、サードのNissin Di866 MarkII と比較してみることにしました。

子供らが貼ったにぎやかなシールを背に(笑 何れもガイドナンバーの大きいフラグシップモデル

この3機種は、何れも各メーカーの販売当時のフラグシップ機で、ガイドナンバーも大きいのが特徴です。

35mmレンズの照射角、ISO100でのガイドナンバーは、Di866 MarkIIが40、SB-900が34、EF-610 DG SUPERが36となります。この中はNikonが一番低めですが、実用上は大差ないかな、といったところです。

ちなみに、照射角が狭まるほど、DNは大きくなります。

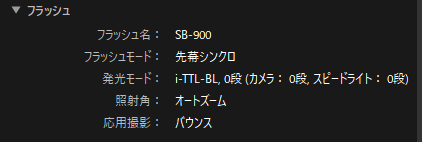

Nikonデジタルカメラのi-TTL調光を3機種で比較

Nikonは伝統的に、スピードライトのTTL調光の精度に優れていて、フィルム時代から現代まで、その評価は高いかなと思っています。

固定被写体の場合は、マニュアル発光が実は扱いやすかったりします。しかもデジタルになってからは、結果がその場でわかるので、撮影状況を見ながら設定を変えれば良いので、フィルム時代よりも、スピードライトに対する敷居は下がったよう思います。

話を戻すと、TTL調光は、結婚式など常に移動しながら、状況が変化する環境で威力を発揮します。いちいちマニュアルで調整していられない場面では有効です。

三者(三社)三様の作りと操作系

正面と違って背面は三者(三社)三様の作りになっている 背面のパネルと操作系は、写真でわかるように三者(三社)三様です。

三者三様の液晶と操作系 SB-900とEF-610 DG SUPERは、大きめのモノクロ液晶ですが、Di866 MarkIIは小さめながらカラー液晶です。

操作系は、Di866 MarkIIは液晶画面を見ながら、基本は十字キーと中央ボタンで操作できて、見た目はシンプルです。

SB-900は、中央にダイヤルとOKボタン、別体のボタン、モード切替件電源ダイヤルで構成されていて、現行機のSB-5000 に通ずる操作系です。

EF-610 DG SUPERは、一昔前の操作系と言った印象で、複数のボタンと電源スイッチで構成されています。

この中では、Di866 MarkIIが新鮮な印象ですが、現行のNissinのストロボ(Nissinはストロボと呼称しています)はカラー液晶は搭載せず、よりシンプルなバー表示になっていて、コストに見合わなかったのかもしれません。個人的には、このカラー液晶はTTL時にはシンプルに表示、マニュアルやワイヤレス時には細かく表示できて好きです。

発光部ヘッドのロックも三者三様 面白いもので、発光部のヘッドのパンとチルト機構のロックも三者三様です。

Di866 MarkIIはロック機構がなく、フリーでヘッドが動かせます。これは、バウンスで縦位置や横位置撮影を短時間でこなす場合には便利です。もちろん固定できないという欠点はありますが、個人的にこの部分のロック機構は不要派です。

SB-900は1箇所のロック解除ボタンで、パンとチルトのロック解除が可能。また、パンは正面から左右どちらにでも180度回せます。これは便利です。他の2機種は、片側が90度までしか回りません。

EF-610 DG SUPERは、パンとチルト、それぞれにロック解除ボタンがあります。これが結構面倒で、同時に動かしたい場合は結構もたつきます。

付属品も違いがあります。

付属のスピードライトスタンド 3機種とも、赤外線ワイヤレス発光に対応しているため、スタンドも付属しています。

この中で一番頑丈そうなのは、右のSIGMAのEF-610 DG SUPERのスタンドで、リブもしっかり入っていて、三脚穴の周辺もリブを立てて剛性を上げています。実際、たわませても一番剛性感が高いです。

中央のSB-900のスタンドAS-21は、三脚穴が唯一プラスチックで、高価な純正スピードライトの付属品としてはいまいちです。

Di866 MarkIIのスタンドは、三脚穴は金属ですが、リブが少なめで剛性感は高くありません。

もっとも、スタンドは市販品含めて色々ありますから、付属品はあくまでおまけレベルなんでしょうね。

その他写真は載せませんが、SB-900はバウンスアダプターやカラーフィルター、フィルターホルダーもついていますが、他の2機種は付属していません。この辺りも、実売価格で差がついている所以でしょうね。

対決1:直射のTTL調光比較

それではいよいよ対決。被写体は大きめのぬいぐるみ。撮影距離は2m程度です。

Nikon D810内蔵 Nikon SB-900 Nissin Di866 MarkII SIGMA EF-610 DG SUPER スピードライトTTL調光対決【直射】 意外にも、内蔵スピードライトが、個人的には一番好ましい結果となりました。

Di866 MarkIIは、内蔵スピードライトに一番近い印象ですが、発光部の高さの関係で、内蔵よりも影が強めですね。

EF-610 DG SUPERは、被写体も背景も白に近いのにも関わらず、補正なしでもかなり明るめです。

直射の場合、内蔵スピードライトも捨てたものではないですね。内蔵スピードライトは、ワイヤレス発光の際のコマンダーとしても使えるので、個人的にD810を手放せない理由の1つとなっています。あると便利なんですよね。

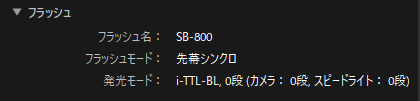

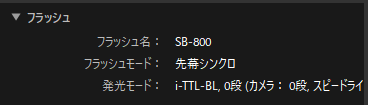

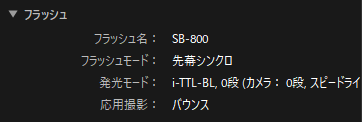

ちなみに、サードの2社とも、撮影データ上では、スピードライトはNikonのSB-800と認識されます。

Di866 MarkIIもEF-610 DG SUPERも、NX StudioではSB-800と認識される 対決2:バウンスのTTL調光比較

個人的に、外付けスピードライトは屋内でバウンスを使う事が多いので、これが今回の対決の本題だったりします。

Nikon SB-900 Nissin Di866 MarkII SIGMA EF-610 DG SUPER スピードライトTTL調光対決【バウンス】 調光補正なし SB-900とDi866 MarkIIがアンダーになってしまいましたが、逆にEF-610 DG SUPERは白飛び! それも部分的に飛んだのではなく、ほとんど真っ白になってしまって、明らかにおかしいです。もともと直射でも明るめですが、バウンスでは度を超えています。アウトレットでなく、正規価格で買っていたら突き返すレベルです。

Nikon SB-900は、ここでは青みがかっていません。実はSB-900、オートホワイトバランスでは、同じ被写体を連続で撮り続けると、色味が時々おかしい時があり、安定性がイマイチなことがあります。直射の写真は、そのイマイチに当たってしまったかもです。

バウンスの場合、何れもこの被写体、壁の白さなど加味すると、調光補正は必要ですね。

Nikon SB-900 (+1EV) Nissin Di866 MarkII(+1EV) SIGMA EF-610 DG SUPER(-2.0EV) スピードライトTTL調光対決【バウンス】 調光補正あり SB-900とDi866 MarkIIは、どちらもこれで適正(もう少し明るくてもいいかな?)な露出になったように思います。が、EF-610 DG SUPERは、-2.0に調光補正しても、まだ明るめです。一体どうしたことか?

結論、SIGMAのEF-610 DG SUPER、TTL調光ダメじゃん

身も蓋もない結論ですが、SIGMAはちょっとTTLでは使えないレベルです。

SB-900やDi866 MarkIIは、バウンス時に「応用撮影:バウンス」と記録される 気づいたことがありまして、バウンス撮影した場合、SB-900やDi866 MarkIIは、撮影データに「バウンス」と記録されるのですが、EF-610 DG SUPERは、バウンスしても、この表示は記録されていません。

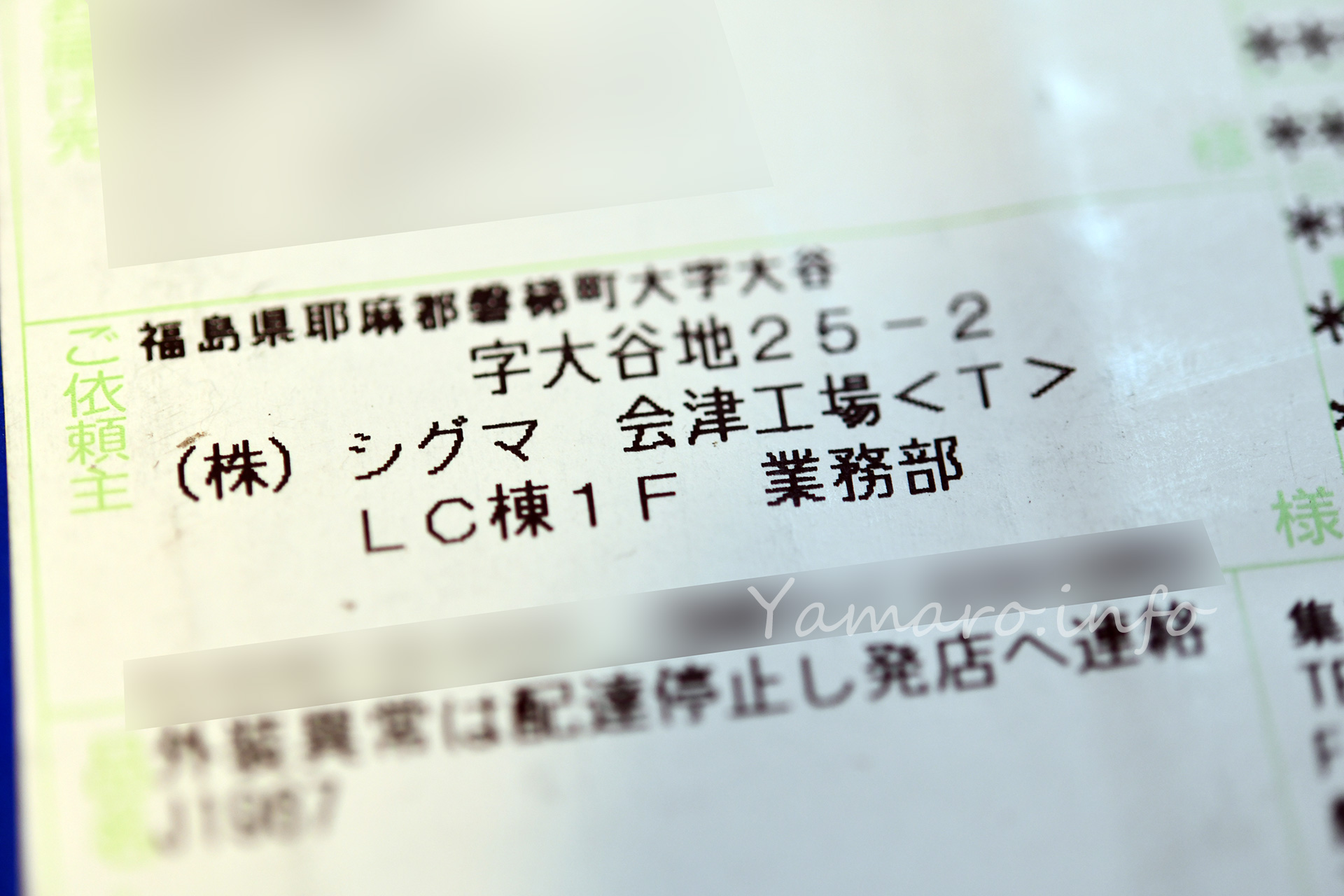

SIGMAは近年、安物サードレンズメーカーではなく、サードのレンズメーカーとしても一流、またLマウントやSAマウントのカメラも出し、カメラメーカーとしても躍進しつつあります。

EF-610 DG SUPER、設計が古いせいか、まだフィルムカメラのTTL調光にも対応していますし(Nikon SB-800と同様)、DNも大きく、質感も悪くなくて期待していたのですが。

アウトレット品とはいえ、1年保証があるので、保証はきちんと使いたいと思います。

追記:早速Webから修理を申し込んで発送してきました。保証修理でも送料かかっちゃうのがなんともだね 。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ac2c722.9c83c96f.1ac2c723.c6be2661/?me_id=1269553&item_id=10005978&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbiccamera%2Fcabinet%2Fproduct%2F1545%2F00000001558279_a01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)