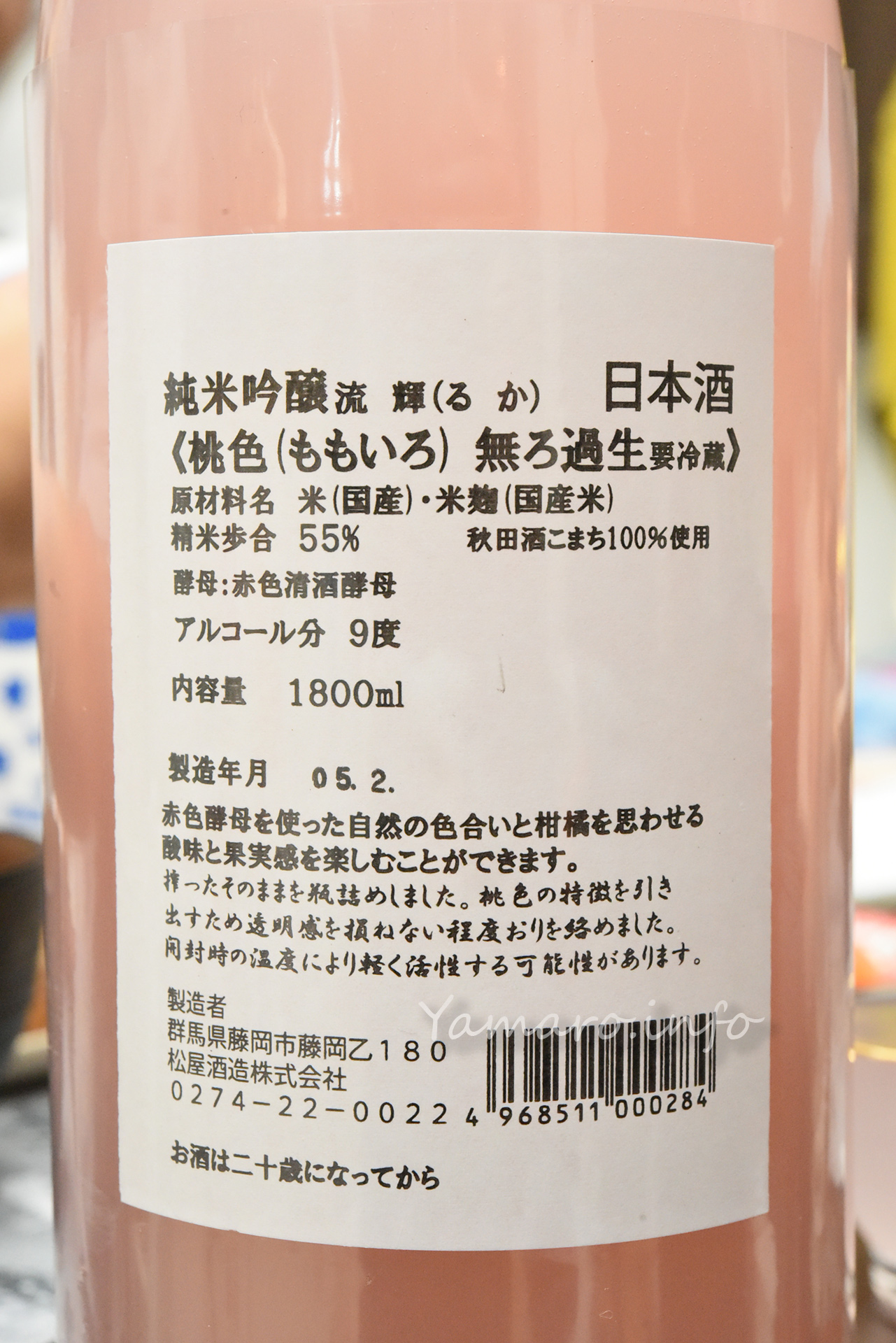

流輝と言えば、我が家ではもうおなじみの桃色。今回は酒こまちバージョンです。

流輝の桃色の酒こまちバージョン、前回飲んだのは2021年でした。

流輝の桃色は、生産時期によって酒米が変わり、この「酒こまち」以外にも「五百万石」を使ったバージョンもあります。

酒こまちバージョンのほうが、個人的にあまり飲んでいなかったかな?

デリケートな赤色酵母を使うため、毎回色が変わるのですが、今回は赤の割合が薄く、特にきれいな桃色ですね。

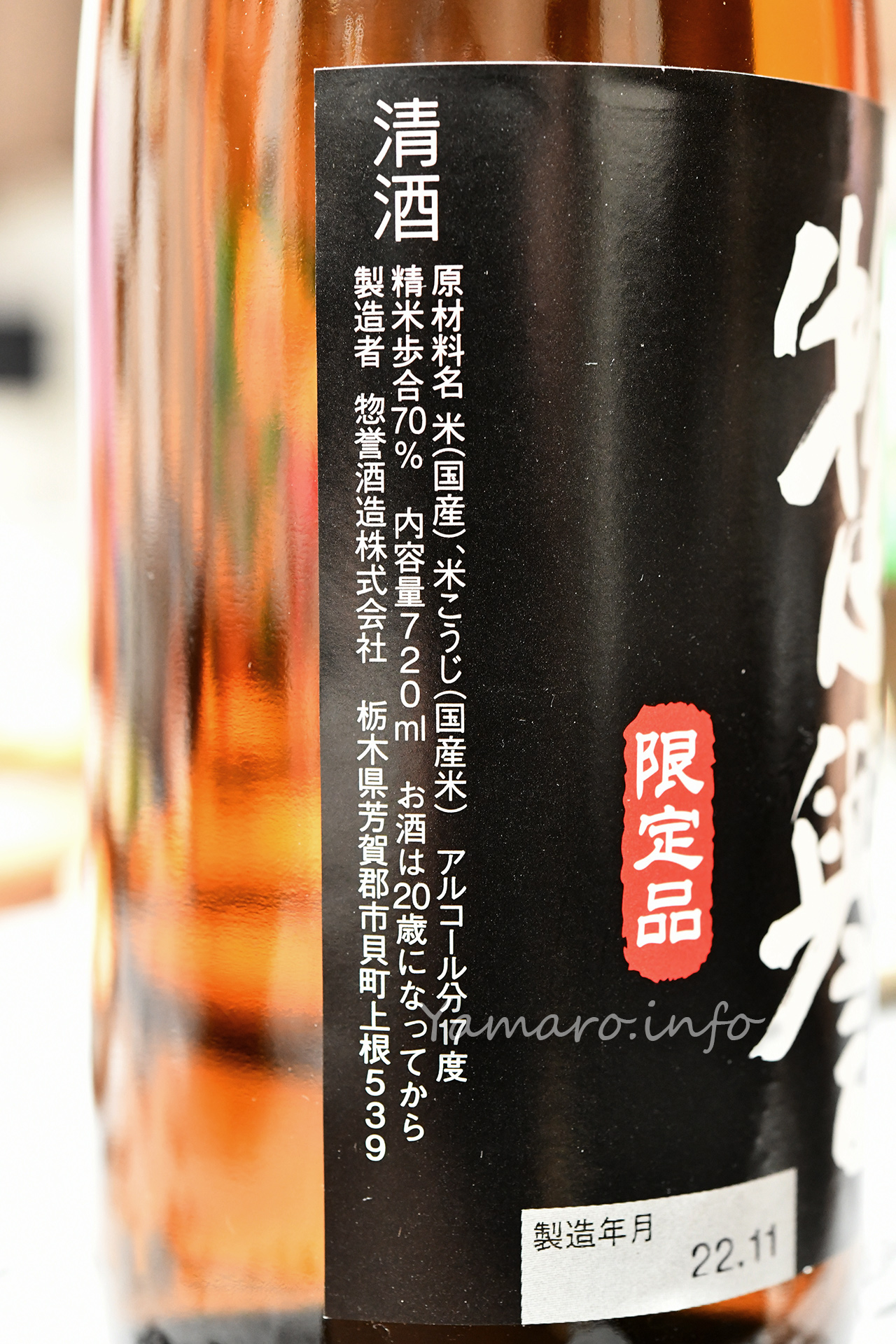

酒こまちバージョンは、毎回アルコール度数が低いですね。今回も、2021年に飲んだものと同じ、9度となっています。

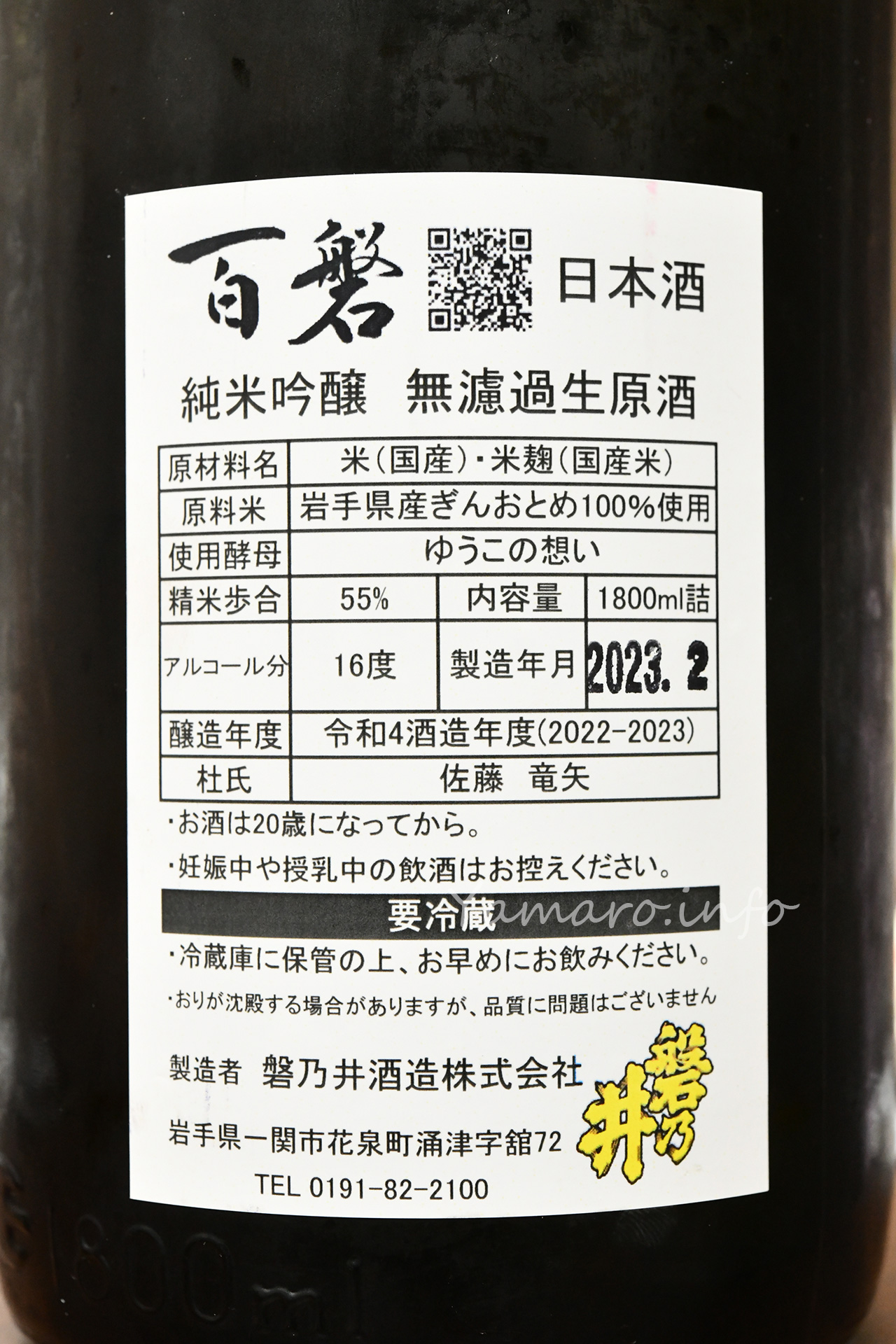

精米歩合は55%と程よく削ったお酒です。いやそれにしても今回は色が良いです。

無濾過で澱がらみなので、場合によってはかなり透明度が低くなりますが、今回は澱を混ぜてもやや透明度が高いです。よってこの絶妙な色合いに合っていますね。これは飲む前からうまいやつだ!

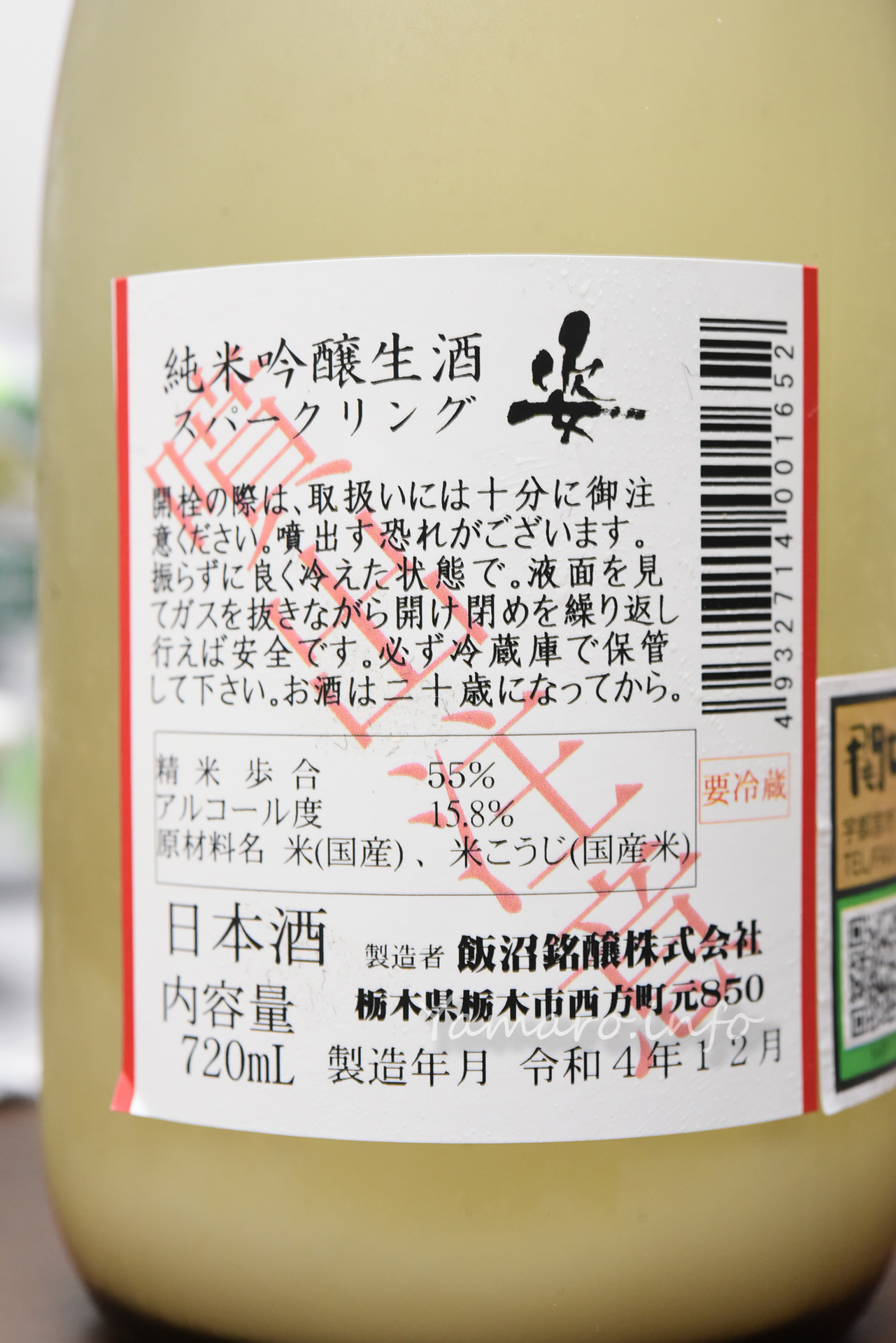

開栓時はやや発泡感あり。わずかにシュワシュワしました。

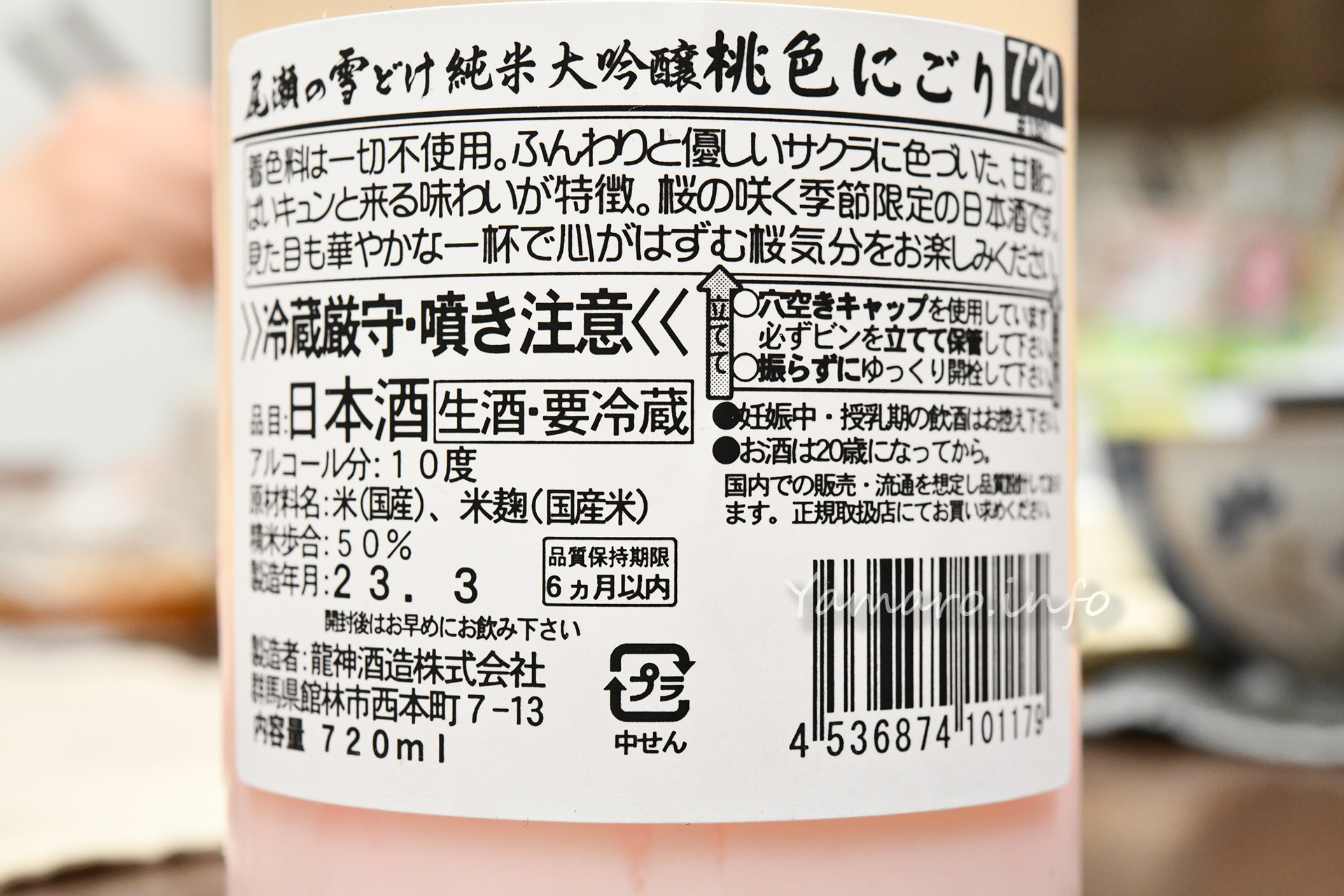

上立ち香は爽やかな柑橘系。口に含むと…、いやこれは素晴らしいバランス! 桃色から彷彿とさせる桃ジュースと思いきや、もう少しさっぱりとしていますが、甘みは酸味と絶妙に絡んでベストバランス! これまで飲んだ桃色の中でも、個人的にベストと言ってよいです。

強過しない甘味と酸味は、桃ジュースとグレープフルーツジュースをミックスしたような、ミックスフルーツジュースですね。何でしょう、軽やかなのに味はしっかり主張しますし、それでいて口当たりとキレが抜群に良いです。爽やかな酸味、適度に苦味を残して引いていく切れの良さ。

そしてアルコール度数9度と低めなので、スイスイ飲めてしまう爽やかさ。

これはもっと暑い時期に、冷やして飲むと良さそうですね。生産時期で味も変わるので、次買うときの味も楽しみですが、ともかく今回はこれまでの桃色でもベストの出来(個人的に)。最近酒に弱くなった妻もグイグイ飲んでしまう、爽快なお酒です。