令和4年度(2022年度)の観艦式は、一般募集はなく、代わりに観艦式初のYoutube配信となりました。

最後に行われた観艦式は2015年で、運良くイージス護衛艦「きりしま」に乗艦できました。

2019年の観艦式は抽選から漏れてしまいましたが、台風の影響により中止となったため、観艦式としては7年ぶり、国際観艦式としては日本は20年ぶりの実施となりました。

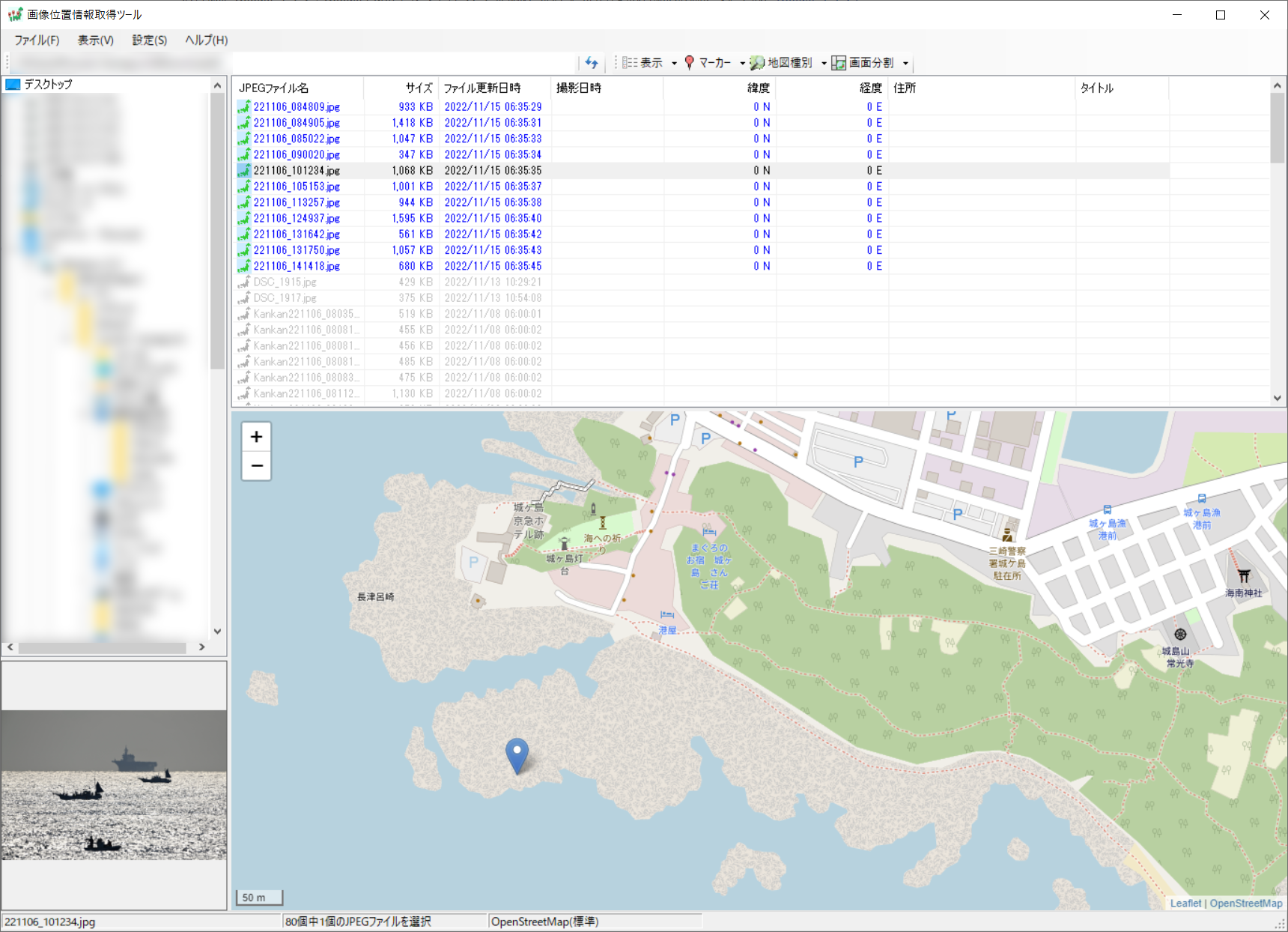

さてどこから何を見ようか? 結構迷いました。

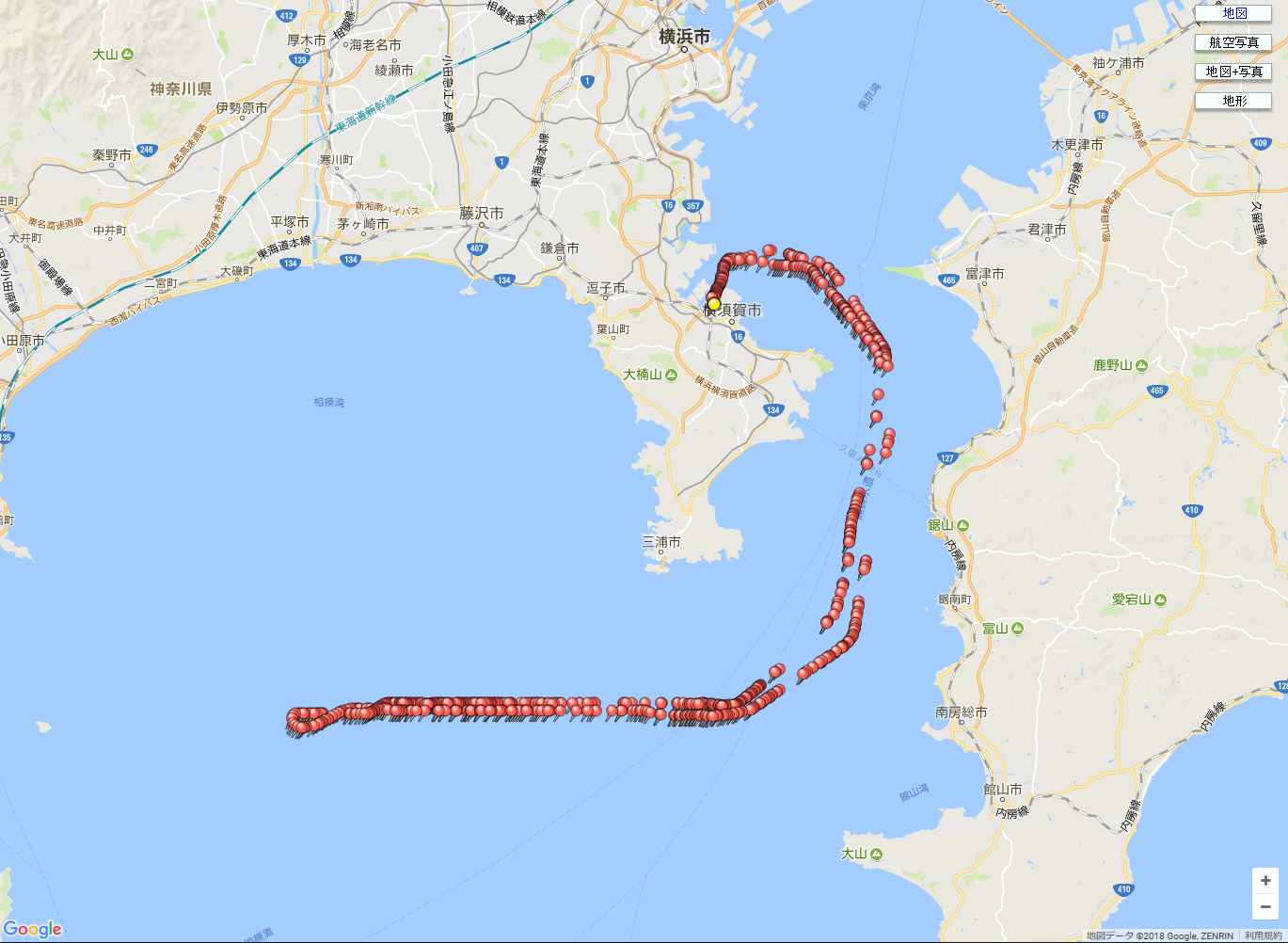

当初の案は、百里基地から観艦式へ向かうF-35Aを撮影後、千葉へ移動して観艦式帰りの艦艇を撮影する、というものでした。

これは安牌ですが、千葉への移動が距離が長く時間がかかるのと、今回の観艦式は一般客を乗せないために、従来までとの変化もあるだろうと思いました。スケジュール的に。ちょっと読めない。

結局、観艦式が行われる相模湾を拝める場所に行くことにしました。

8時、周辺は釣り客で賑わっていますが、同業者はまだ来ていない? ここから撮るのは初めてです。ここまで来るのに、ゴツゴツした岩場を、600mmと200-500mmに24-200mmレンズ、カメラボディ2台に三脚、かなりの重量の荷物を持って上がるのは結構きつかった…。

まあ、距離的にもあまり良い絵が撮れるとは期待していませんが、近場で見られるのは良いな。

無線は、観艦式用にプリセットをカスタマイズしていきましたが、これがビンゴ! よく入りました。

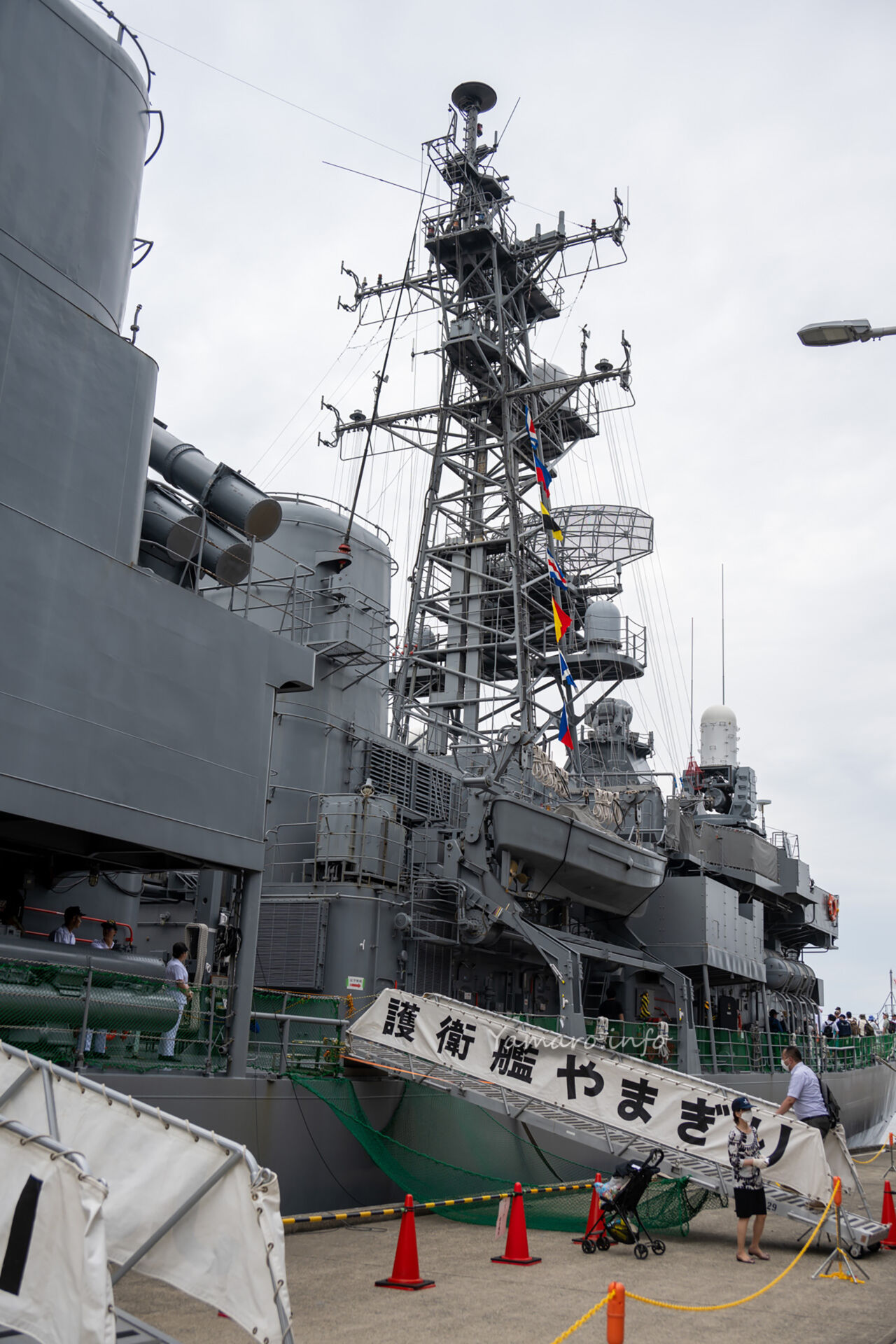

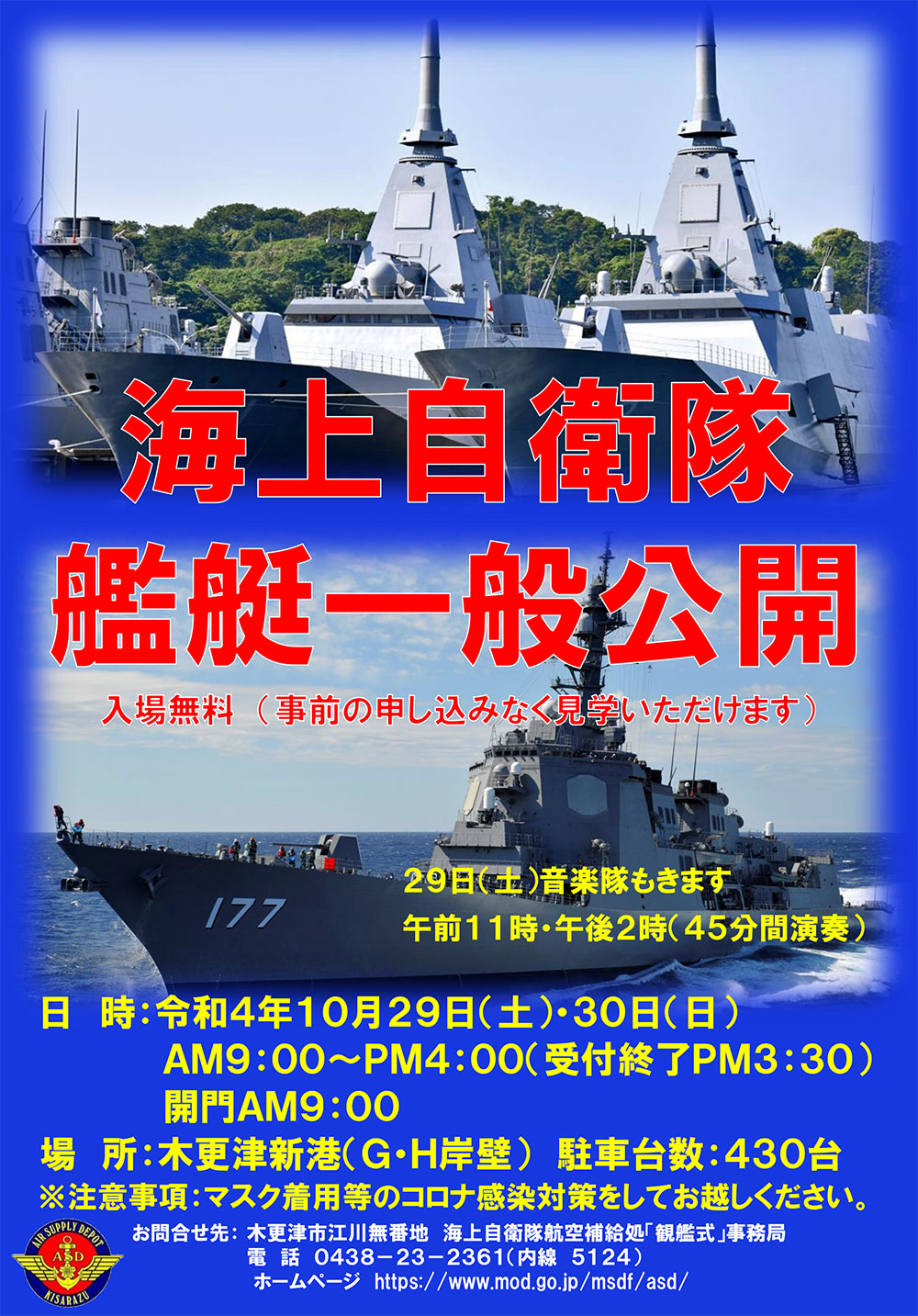

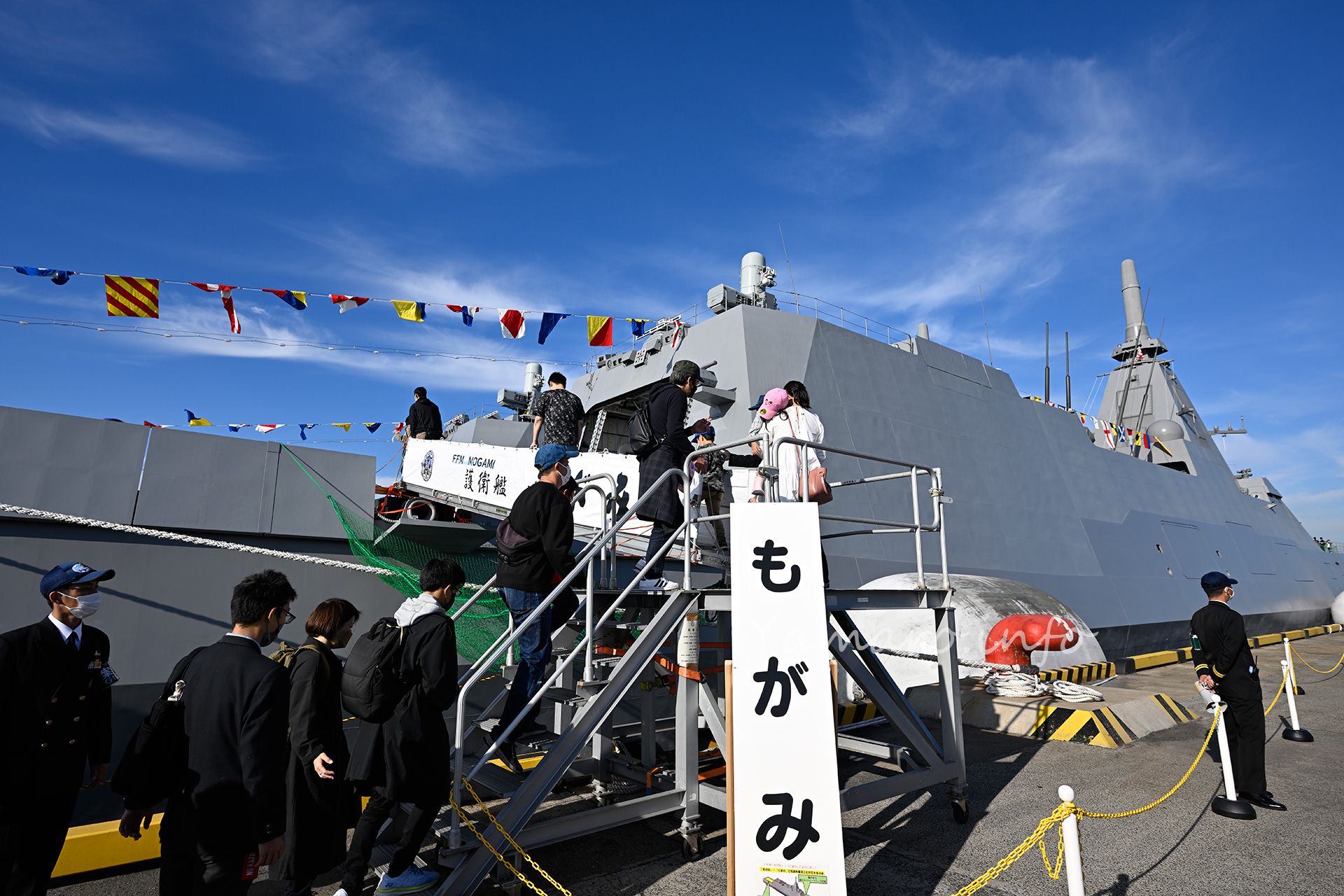

相模湾で準備に入る艦艇。先日木更津で見学してきた護衛艦「もがみ」型は、遠方でもそのシルエットが分かりやすいですね。

かなり遠方、かつ600mmの望遠レンズだと、視程はこんな感じ。なので雰囲気を楽しみましょう。

米軍のヘリやP-1哨戒機、鳶を撮りつつ、観閲艦となる、護衛艦「ひゅうが」と「いずも」が現れました。

動画も少し。この時、Z 24-200mmも使いたく、それが使えるボディはZ 9のみなので、AF-S 600mm f/4GにはD850を取り付けていました。なので動画もD850で撮りました。

4Kですが、元々視程が良くないので、あまり意味は無いか…。

この後観閲艦が受閲艦隊の列へ向かい、Youtubeの配信と無線を聞きつつ撮影はしましたが、何せ遠方過ぎる故に、目視では状況がよくわからないですが、そこはYoutubeの配信と無線で楽しみました。

国際観艦式の配信はアーカイブでも見られます

観閲艦内の放送も、無線でそのまま流していましたね。

航空機も小さく…小さすぎやね(苦笑 まあ見えたことは見えた。F-35Aらしき機体や、受閲を終えて帰投するV-22オスプレイも。

陸自の飛んでいるオスプレイは初めて見ました。しかもJG-1701は初号機ですね。

AH-64Dアパッチ・ロングボウも久しぶりに見ることが出来ました。陸自はE型にはアップグレードしないのかな?

受閲を終えた艦艇が横須賀に戻っていきます。

受閲を終え横須賀に向かうインド海軍フリゲート「シヴァリク」(F47)

受閲を終え横須賀に向かうインド海軍フリゲート「シヴァリク」(F47)

インド海軍の艦艇、フリゲート「シヴァリク」、インドは武器システムをロシアからも西側からも導入して、政治的にはうまいことやっている(でもインテグレーション的に問題もありそう)感じですね。この艦も、ロシア系のレーダーや対空ミサイルを搭載する一方、イスラエル製のレーダーだったり、主砲がOTO76mm砲と言った具合に、西側の装備もあったりします。政治的に複雑な事情があるんでしょうね。就役が計画通りに進まないのはインドの常識です。

ブルーインパルスの展示

お待ちかねのブルーインパルスの登場! こちらも無線でバッチリ状況は聞けましたが…、やっぱり遠すぎた。観閲艦は、どんどんこちらから離れていくため、ブルーインパルスの距離も必然的にここからは遠くなります。

こちらも記録的写真にしかなりませんでした。

いやぁ遠い! おまけにお昼になり気温が上がったので、海上の水蒸気も増えたのでしょうね。視程も悪化しました。

受閲艦に向けての展示なので仕方ないですね。

恒例!?呼ばれていない米空母が見切れる件

以前も、呼ばれていない米空母が見切れる事案がありましたが、今回もでした。ロナルド・レーガンが現れた!

逆光ですが、護衛艦「いずも」と意図せず並走(望遠レンズの圧縮効果で近いように見えますが、実際は両艦の距離は離れています)しているように見えました。

さて帰るとしましょう。

周辺の記念撮影。岩がすごいですね。長年の波の力でこうなったんでしょうね。

最後に横須賀で艦艇の入校を見ようと思ったけど…疲れた。時間もアレだし、帰ろうか~ってなりました。

インド海軍フリゲート「シヴァリク」(F47)とオーストラリア海軍補給艦「ストルワート」

インド海軍フリゲート「シヴァリク」(F47)とオーストラリア海軍補給艦「ストルワート」

最後に横須賀港を眺めて、この1枚を撮って本人も帰投しました。

次回は3年後ですが、そのときはまた一般客が乗れるようになっているといいですね。何しろ、動く艦艇に乗れて、しかも皮下の艦艇もたくさん見られるチャンスは観艦式だけですからね。