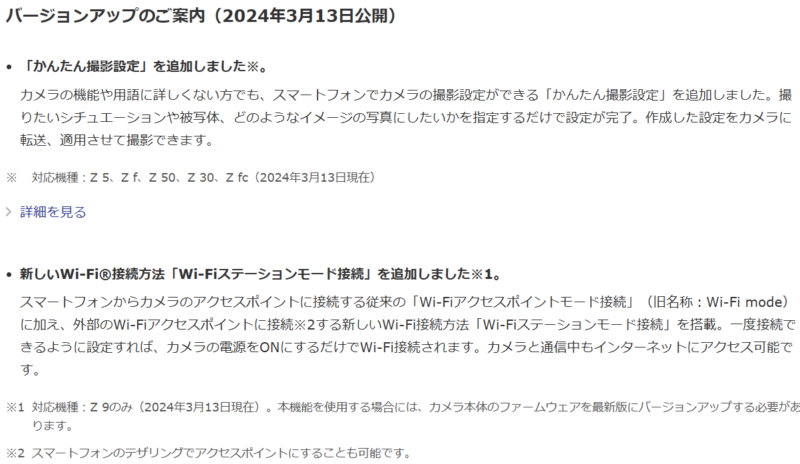

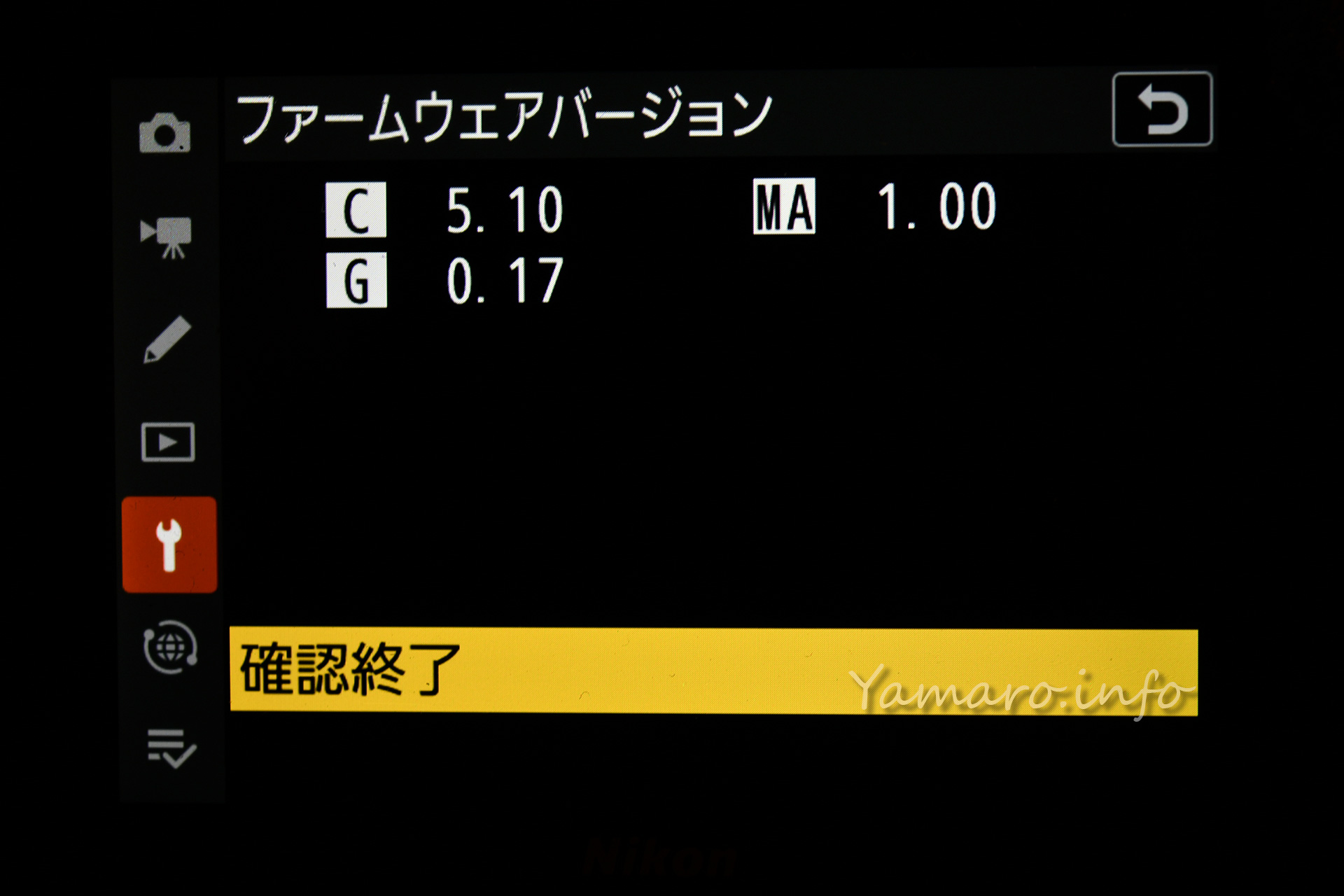

すでにInterBEE2024で先行的に搭載されていたNikon Z 9のFW:Ver.5.10ですが、2024年12月17日に正式公開されました。

内容は以下の通りです。

■ 動画撮影関連

• 撮像範囲設定が DX の場合でもハイレゾズームの使用が可能になりました。

• [カスタムメニュー]>g10[パワー/ハイレゾズーム連携]* を追加しました。

• [カスタムメニュー]>g13[シャッターモード]を追加しました。

• [カスタムメニュー]>g15[ゼブラ表示]に[ゼブラ表示の色]を追加しました。

• [カスタムメニュー]>g18[輝度情報の種類]に輝度情報の表示をカスタマイズする機能を追加しました。

* 本機能は NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ 装着時に使用可能となる予定です(2024 年 11 月現在)。

■ 操作関連

• [カスタムメニュー]>f2[カスタムボタンの機能(撮影)]とg2[カスタムボタンの機能]に、[パワーズーム位置の登録/呼び出し]*を追加しました。

• [カスタムメニュー]>f10[ズームリング操作(PZ レンズ)]* を追加しました。

• [カスタムメニュー]>f12 と g9 の[パワーズームのボタン操作(PZ レンズ)]の名称を[パワーズームの 操作設定(PZ レンズ)]に変更しました。また、[パワーズーム速度]を[パワーズーム速度(ボタン操作)]と[パワーズーム速度(レバー操作)]* に分けました。

• [セットアップメニュー]の[メニュー設定の保存と読み込み]で保存できる項目として、次の項目を追加しました。

- [セットアップメニュー]>[位置情報(内蔵)]>[位置情報記録]

- 再生時の i メニュー[画像編集]>[画像編集機能のカスタマイズ](ファームウェア C:Ver.5.00 より対応)

* 本機能は NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ 装着時に使用可能となる予定です(2024年11月現在)。

■ その他

• [カスタムメニュー]>f1 と g1[i メニューのカスタマイズ]に i メニューに割り当てられる機能として、[パワーズーム速度(ボタン操作)]を追加しました。

• 以下の不具合を修正しました。

- [レリーズモード]を[ハイスピードフレームキャプチャー+]の[C30]に設定し、撮影画面(ライブビュー)の拡大操作を行った直後にシャッターボタンの半押しを行うと、カメラが操作を受け付けなくなる場合がある。

- 以下の設定でマニュアルフォーカスにして拡大表示しているときに、AF-ONボタンを押しても拡大表示が解除されない。

▸ AF-ONボタンに[AF-ON]または[AFエリアモード+AF-ON]のいずれかに設定

▸ [カスタムメニュー]>d19 または g17[半押し拡大解除(MF)]を[ON]に設定

- 半押しタイマーがオフからオンになるときに、ファインダーや画像モニターの撮影画面(ライブビュー)が露出オーバーになる場合がある。

- カスタムボタンに[撮影機能の呼び出し(ホールド)]を割り当て、この機能を使用して撮影を行うと、まれに撮影画像が露出オーバーで記録されてしまう。

- 一部の CFexpress カードにおいて、連続撮影可能枚数が低下する場合がある。

- 以下の設定で連続撮影を行うと、まれにカメラが操作を受け付けなくなる場合や、ファインダーや画像モニターの撮影画面(ライブビュー)が正常に表示されない場合がある。

▸ [静止画撮影メニュー]>[静止画フリッカー低減]を[ON]に設定

- 以下の設定で撮影した RAW 動画を対応したパソコン用ソフトウェアで再生すると、明るく表示されてしまう場合がある。

▸ [動画記録ファイル形式]を[N-RAW 12bit(NEV)]または[ProRes RAW HQ 12-bit(MOV)]のいずれかに設定し、且つ[階調モード]を[SDR]に設定

▸ [ISO感度設定]をISO100未満に設定

- 通信速度が遅い環境下で以下の設定にした場合、FTPサーバーへの画像送信中に撮影画像の拡大/縮小操作をしていると反応が遅くなる場合がある。

▸ [ネットワークメニュー]>[FTPサーバーと接続]>[オプション]>[撮影後自動送信]を[ON]に設定

▸ [ネットワークメニュー]>[FTPサーバーと接続]>[オプション]>[送信時のHEIF変換]を[しない]以外に設定

https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/download/fw/546.html

やはり NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZに関連するアップデートがメインで、ここ最近は動画機としても力を入れている事がわかります。動画もスチルも、万能機を目指しているのが、Canon辺りとは対照的で、プロ向けの動画機を持たないNikonらしいと言えばらしいです。

ただ、不具合の改善も行われているので、スチル撮影メインだから関係ないと思わず、アップデートは行っておいてよいかと思います。

まもなく発売から3年となるZ 9で、そろそろZ 9IIの足音も聞こえてきそうです。とは言え、早くても2025年末から2026年と思っています。自分は…今でも秒10コマしか使わないし、今の撮影で十分活躍できているので、買い替えはしばらくないですかね。

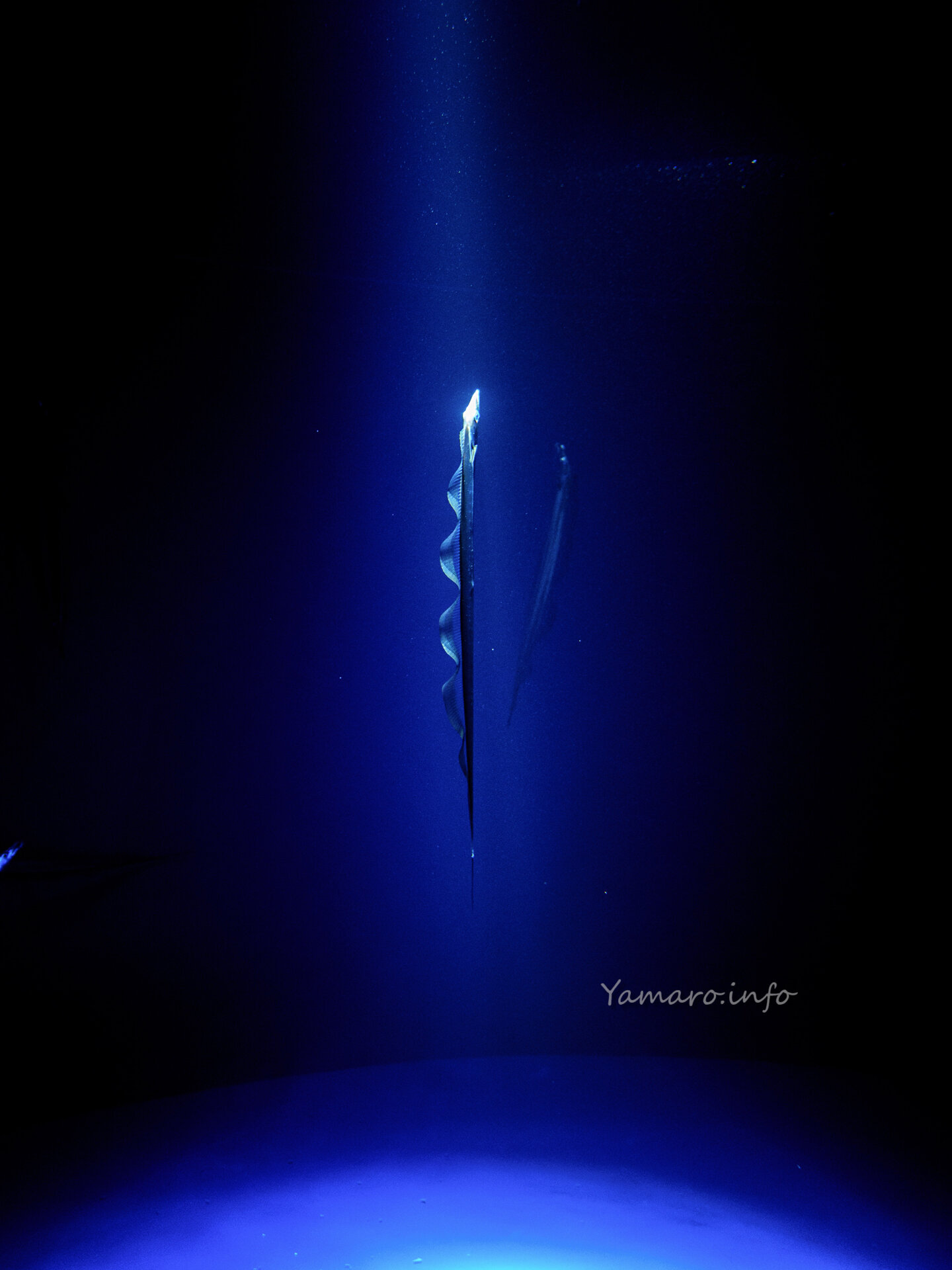

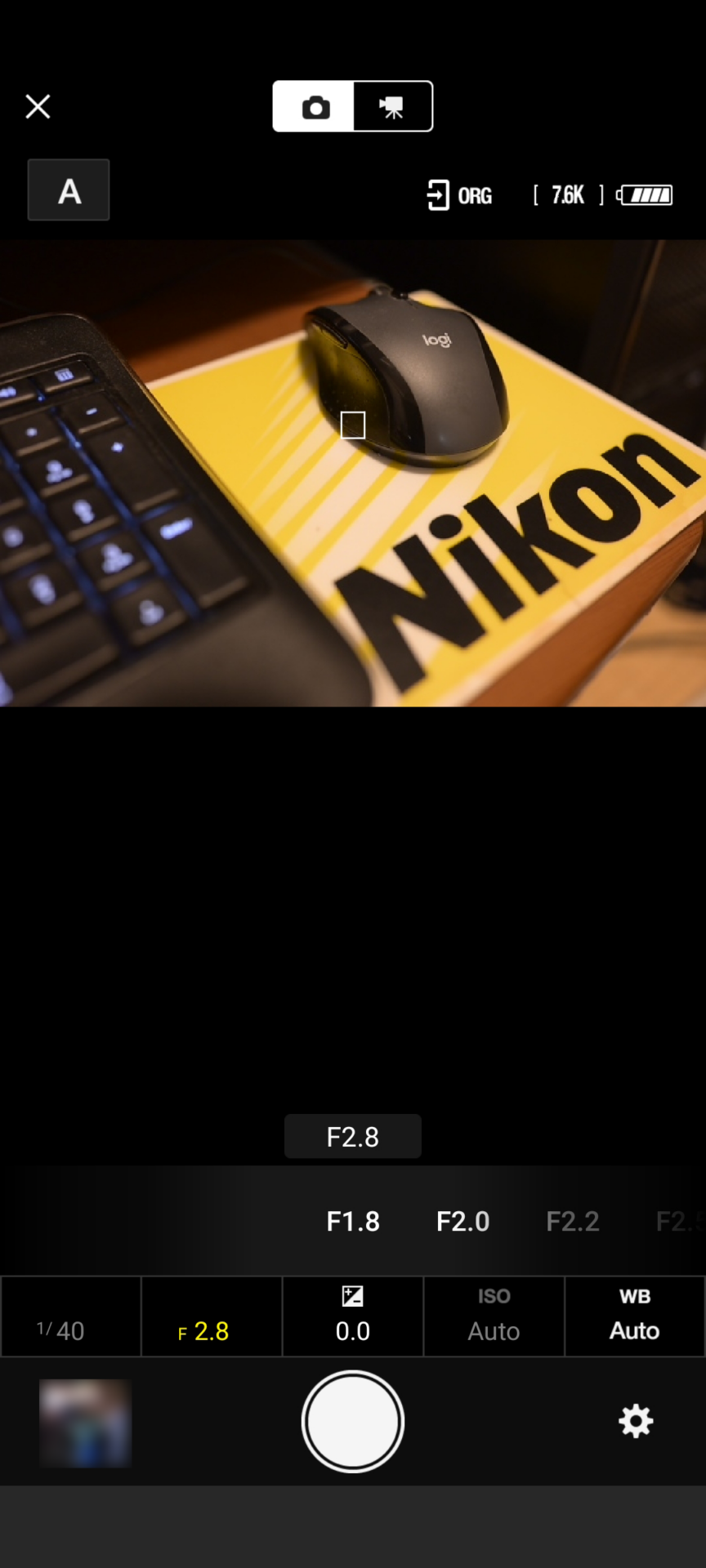

動画ではまだやりたいことがたくさんありますし。