Nikon Z 8、発売早々に2つのリコールが発生してしまいました。

●ニコンミラーレスカメラ「Z 8」ご愛用のお客様へ(レンズが装着できない件)

https://www.nikon-image.com/support/whatsnew/2023/0623_02.html

1つ目は、レンズが装着できない件。2023年6月23日に発表。一部ボディとレンズで、装着出来ない場合があるとのこと。

こちらは、少なくとも手持ちのZ 8のボディとレンズでは発生していないため、何かの機会についでに出せば良いかなと放置していました。

ところがもう1つについては、ちょっと怖いカメラ落下の可能性があるお話です。

レンズ装着できない件は、X(Twitter)上でも発生した人の書き込みは見かけませんでしたが、ストラップ取付部が外れる件は、先に中国のSNSにアップされていた件から発覚しました。

●ニコンミラーレスカメラ「Z 8」ご愛用のお客様へ(ストラップ取り付け部の対策に関して)

https://www.nikon-image.com/support/whatsnew/2023/0807.html

ストラップ取付部外れはカメラやレンズ落下につながる深刻な話です。

この件はX(Twitter)上では対応が遅いという意見も出ましたが、7月後半に出始めてから(実際にNikonへの報告があったのはもっと早い可能性はあります)リコール発表までは2週間程度。

この不具合の発生率や発生原因究明と対策、修理対応方法、修理体制(世界規模です)を敷くまでの時間を考えると、むしろかなり早いと言えます。

X(Twitter)のフォロワーさんの中には、対応が遅すぎるという意見もありました。

もちろんリコールが発生すること自体がいけないことで、Nikonの品質保証体制が問われますし、その点を擁護する気もありませんが、それとリコール発表までの期間は別の話です。別に遅いとは思いません。

まあ、製造業の仕事をしていないと、こういうのは感覚としてわからないのでしょうけど。

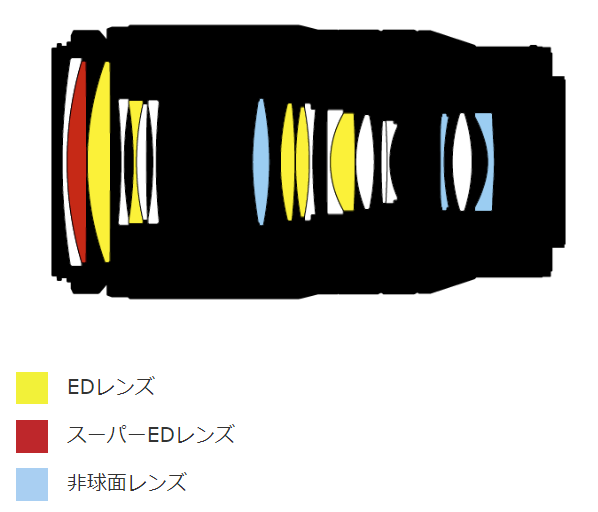

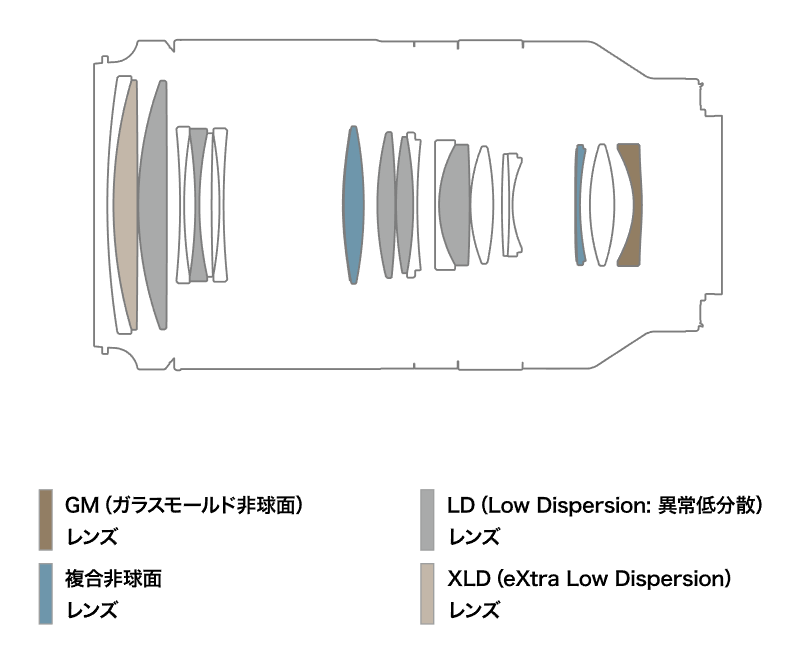

炭素繊維複合材料(CFRTP)の正面カバーによる影響!?

Z 8の今回のリコール、自分なりに検証してみましたが、今回Z 8ではNikonボディでは初めて、ストラップ取付部のある上面カバー側に、炭素繊維複合材料(CFRTP)を採用しています。

Nikonはそれ以前のボディ、D750で初めてモノコックボディを採用し、CFRTPを採用しています。

Z 8では、D750とはボディの材質がマグネシウムとCFRTPの配置が逆になっています。

あくまで個人的な推察に過ぎませんが、今回始めて上面カバー側にCFRTPを採用し、ストラップ取付部もその部分に取り付けられています。

材質としてはマグネシウム合金と同等の強度を確保しているとのこと。

ただ、ここで言う「強度」は帝人化成のHPでは「耐衝撃性」となっています。

たわみが極めて少ないマグネシウムに対して、CFRTPは炭素繊維強化樹脂であることから、マグネシウムよりはたわみます。ただし炭素繊維は簡単に割れたり塑性変形はしません。

個人的に思ったのが、力がかかってたわんだときに、ストラップ取付部の固定が外れてしまうケースがあるのではないか?ということです。

今回始めて上面カバーに採用しただけに、取り付け方法に問題があった可能性が考えられます。

ただ、割と早く対策されたということは、構造そのものというよりは、取り付け品質の歩留まりの話なのかなと思います。

いずれにしろ、2つのリコールは良いことではないですし、Nikonの品質保証体制はしっかり見直してもらいたいと思います。

2つとリコール対応は実質1日で完了

先週金曜日午後にZ 8ボディをNikonの修理センターへ発送。月曜日に到着と修理開始のメールがあり、火曜の午前中には修理完了のSMSが入っていました。

そして水曜日にカメラが戻ってきました。修理でこんなに早いのは初めてのことです。

見た目には変化なしです。気持ち剛性感が増した感じがあります。

ネジ山が傷んでいたと言う方もいるようですが、今回自分のボディに関しては、よく見るとちょっと潰れがある程度、M2程度のネジならこの程度は許容範囲でしょう。私、仕事でこれより小さいネジを扱いますが、こういう黒いネジだとちょっとしたことで傷や潰れは出来るので、この程度は仕方ないかな。

もちろん舐めそうなくらいは駄目ですけどね。

今回相当な台数なだけに、特別な修理体制をとっているのでしょう。

重ね重ね、本来製造上の品質保証をしっかり担保できていれば、こんなことは発生しないのです。

ちなみにマウントのほうは、調整シート(シムシート)4枚と修理書に書かれていたので、調整は入ったようです。手持ちのレンズの装着感は特に変化なしでした。

これ以上品質問題が起きないことを願います。