Adobe Lightroom ClassicのVer13.0.1で追加された新機能「AIぼかし」 ですが、早速試してみました。

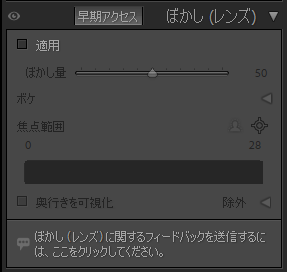

ぼかし(レンズ)の適用にチェックを入れるだけ

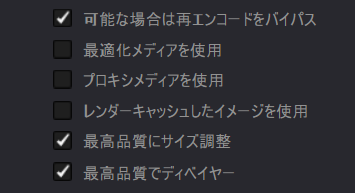

やり方はとても簡単です。右のパネルに追加されている「ぼかし(レンズ)」の適用にチェックを入れるだけです。

新たに追加されたぼかし(レンス)の適用にチェックを入れるだけ

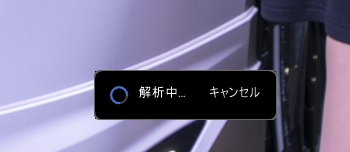

チェックを入れると、LightroomのAIが画像を解析します。フォーカスの合っている被写体はぼかさず、背景と前景をAIが解析してぼかしていくという仕組みのようです。

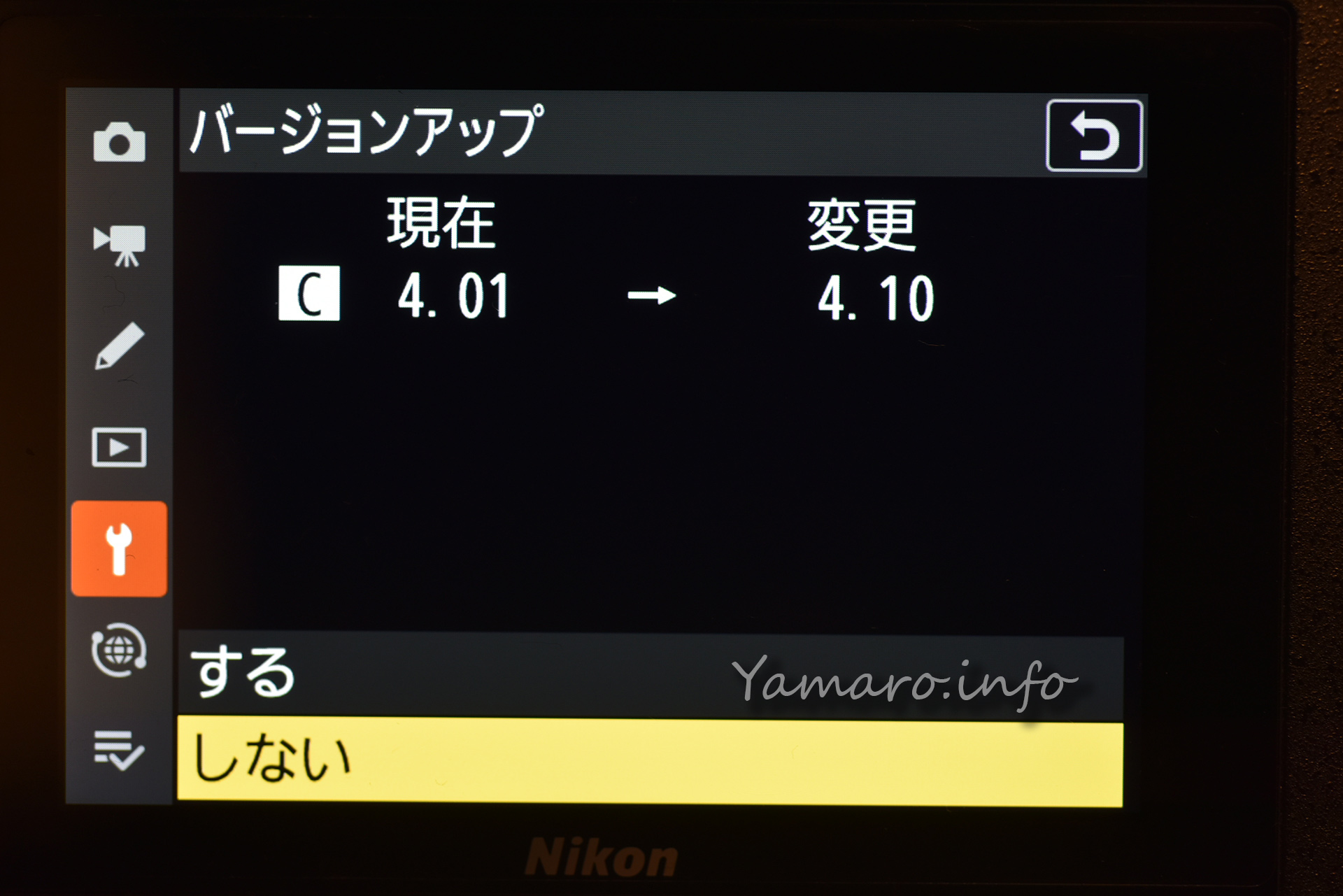

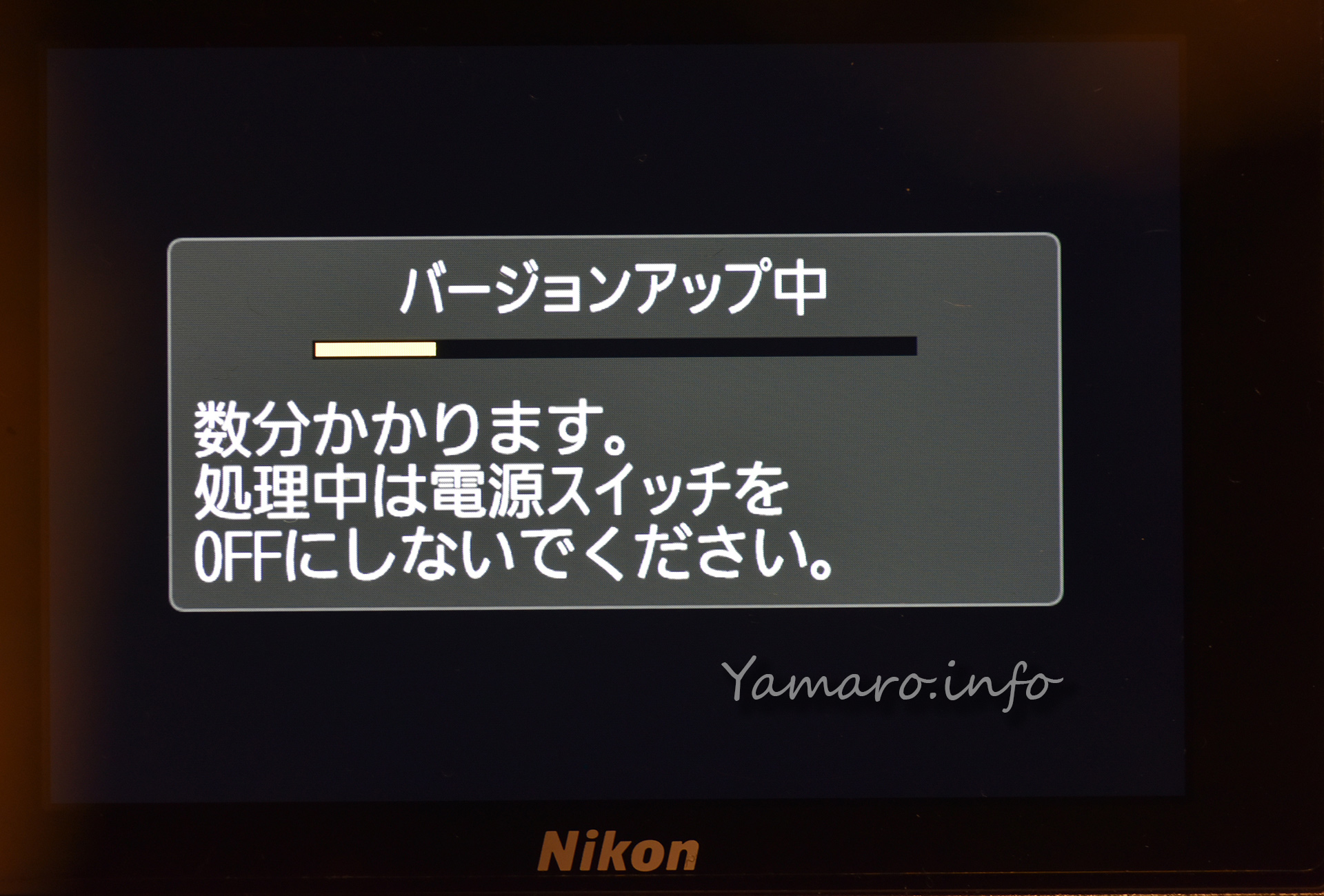

解析はNikon Z 9の画像でおおよそ7,8秒程度

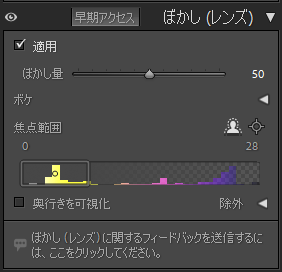

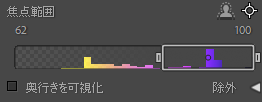

解析が完了すると、写真の遠近がグラフ化され、どの部分にフォーカスが合い、どの部分をぼかすかがが表示されます。

ぼかし量やピントの合う範囲の調整が可能

それでは写真を比較してみましょう。普段家族以外のポートレートは撮らないので、2023年のオートサロンの写真を使ってみました。

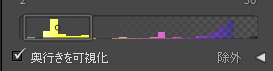

左が通常、右がぼかし(レンズ)を適用 Nikon Z 9 + FTZ II + AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR (f2.8 1/80s) スライダーで効果を比較してみてください。この画像の場合、フォーカスの合っている被写体が手前にあり、背景がなだらかにぼけていっているのと、元が一眼のf2.8開放で撮っているため被写界深度はやや浅く、解析がしやすい画像と言えます。どのように被写体距離を解析しているのが、「奥行きを可視化」にチェックを入れることで表示できます。

「奥行きに可視化」にチェックを入れる

わりと精度良く被写体距離が解析できているのがわかります

このように色で被写体距離をこう解析しましたよ、というのが可視化されます。結構精度は高いように思いますが、この画像が比較的わかりやすい、というのもあるでしょう。

次の画像も、元々の画像が背景ぼけしているため、そのぼけ量をより強化した感じに仕上がっています。ぼけ量を増やした上で、一昔前の大口径レンズらしく、少し周辺減光させてみました。

左が通常、右がぼかし(レンズ)+周辺減光を適用 Nikon Z 9 + FTZ II + AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR (f2.8 1/60s) 元の画像はちょっと中途半端でうるさいぼけになっていましたが、まるで大口径レンズで撮ったかのようなぼけになりました。

ちょっと意地悪して、ボケ量の少ない画像を選んで効果を比較してみましょう。

よく見ると右奥の背景はぼけているけど… これも絞り開放ですが、ある程度離れた距離の被写体で、背景との距離もさほどないため、元の画像のぼけ量も少なめです。

ここでは、手前の「電気じどう車(実験用)のハチロク」に、手動でフォーカスポイントを合わせてみました。ポイントをヘッドライト付近に設定しました。

一番右のボタンで焦点領域を手動設定してみる

一見うまくボぼけているけど、ちょっと不自然な部分も…

先程より効果的にぼけているのがわかります。ただよく見ると不自然で、後ろの「水素エンジン(実験用)のハチロク」、ボケていますが、手前のハチロクのボンネット支えのバーを境に、ボケていないのもわかります。

この画像を、被写体をぼかして奥はぼかさない(元の画像のまま)、ということも出来ます。

フォーカスの合う範囲の枠を背景側に移動させると…

手前のハチロクをわざとぼかす設定に

ミニチュアっぽく見える画像にようになりました。奥のハチロクにフォーカスが合って、手前はぼけています。元々奥の壁や映り込む人はぼけているので、余計にミニチュア効果のようになっていますね。

最後に、会場の上から撮った写真をぼかしてみました。

若干不自然だけど、奥のボケ方はけっこう精度よく生成できています こういう写真は効果が出づらいかなと思っていましたが、少々無理やりぼかした感じはあるものの、ちゃんと奥に行くほどぼけています。

まだ出たばかりの機能なので、より多くの画像を学習することで、もっと自然な仕上がりになる日もそう遠くない気がします。