旧品川本社に2015年からオープンしていたニコンミュージアムですが、本社を古くからニコン縁の地である西大井に移転、そこに新たにニコンミュージアムが併設されることになりました。

2024年10月12日(土)、ついにオープンしましたので、行ってきました。

2024年に完成したNikon本社の新社屋

2024年に完成したNikon本社の新社屋

入口では開館記念としててニコンミュージアムメダルを進呈されました。こういう記念品はいかにもNikonらしい(あえて画像は載せません)。

インダストリーゾーン

まず入場するとインダストリーゾーンが。その名の通り、業務用製品が中心の展示です。製造業や研究職でないとあまり馴染みのないものが多いかもしれません。

入口から入るとまずはインダストリーゾーン

入口から入るとまずはインダストリーゾーン

パッと見るとなにかわからないけど、よく見るとものすごいものが展示されています。Ultra Micro Nikkorとかがサラッと展示されていることに驚き。ごく一部の界隈に反響があったから? 実体顕微鏡も以前はなかった展示ですね。

また現行品としてデジマイクロ(マイクロメーター)も触れる状態で展示。マイクロメーターはミツトヨのイメージが強いのですが、Nikonも作っているんですね。

コンシューマコーナー

いわゆる民生品、とは言えほぼプロが使う商品も展示されていたり、民生品をベースとした特殊製品もサラッと展示されています。多くの人には馴染みのあるNikonといえば、カメラやレンズを主体としたこのコーナーですね。

タッチアンドトライコーナーでは、恐ろしいことにF3 + MD-4 +AI Nikkor 400mm f/2.8S やF2 + MD-1 + AI Nikkor 1200mm f/11Sなんかが触れて連写できる状態で設置されているではありませんが! ミュージアムに展示されている製品で、こんな無防備にトライできる状態で設置されているなんて! クレイジーですね!(褒め言葉)

かと思えば、タッチアンドトライコーナーのF6が不調となり急遽F5の50周年モデルに切り替わっていました。50周年記念モデル、普通にあるんかいw

まあ新装初日なので、頑張ったんだと思います。1950年代のNikon SPなんてのが誰でも触れる状態なんて、ありえないですよホント。

だいたい、Nikon F2のウエムラスペシャルとか、何の説明もなく展示されていたりするんですよ。ここは詳細な説明がほしいですね。そのうち展示されることを願います。

正確には左側はインダストリアルではなく引き伸ばしレンズのEL-NIKKORや大判用のレンズ、右には工業用レンズのRayfactが。工場の検査用センサなどに使われているレンズです。

EL-NIKKORに大判カメラ用レンズ

EL-NIKKORに大判カメラ用レンズ

工業用Rayfact

かと思えばコンシューマコーナーの一角に工業用レンズ

工業用Rayfact

かと思えばコンシューマコーナーの一角に工業用レンズ

これらは説明が必要と思いますが、今回の展示にはなし。いずれどう使うものかは補足展示してくれると良いですね。

そして創業当時の三菱財閥つながりが分かる展示、この辺りは良いですね。

将来は海上自衛隊潜水艦に搭載されている13m潜望鏡が展示されると面白そうなのですが。

レンズの展示は、従来と同様むき出しのままですが、横一列の展示となったことで、より圧巻さが増しましたね。

そうそう、タッチアンドトライコーナーの望遠レンズは、このレンズ展示から貸し出されているんですね。ちょうどAI Nikkor 400mm f/2.8Sが抜けていましたが、当に今さ割れる状態になっていたんですね。なお、展示のレンズはお触り禁止です。

でも、こうしてガラス越しではない展示が多いのは、直接見てほしいという意思と見学者のマナーが良いからでしょうね。ガラス越し展示にせざるを得ない、とならないことを切に願います。

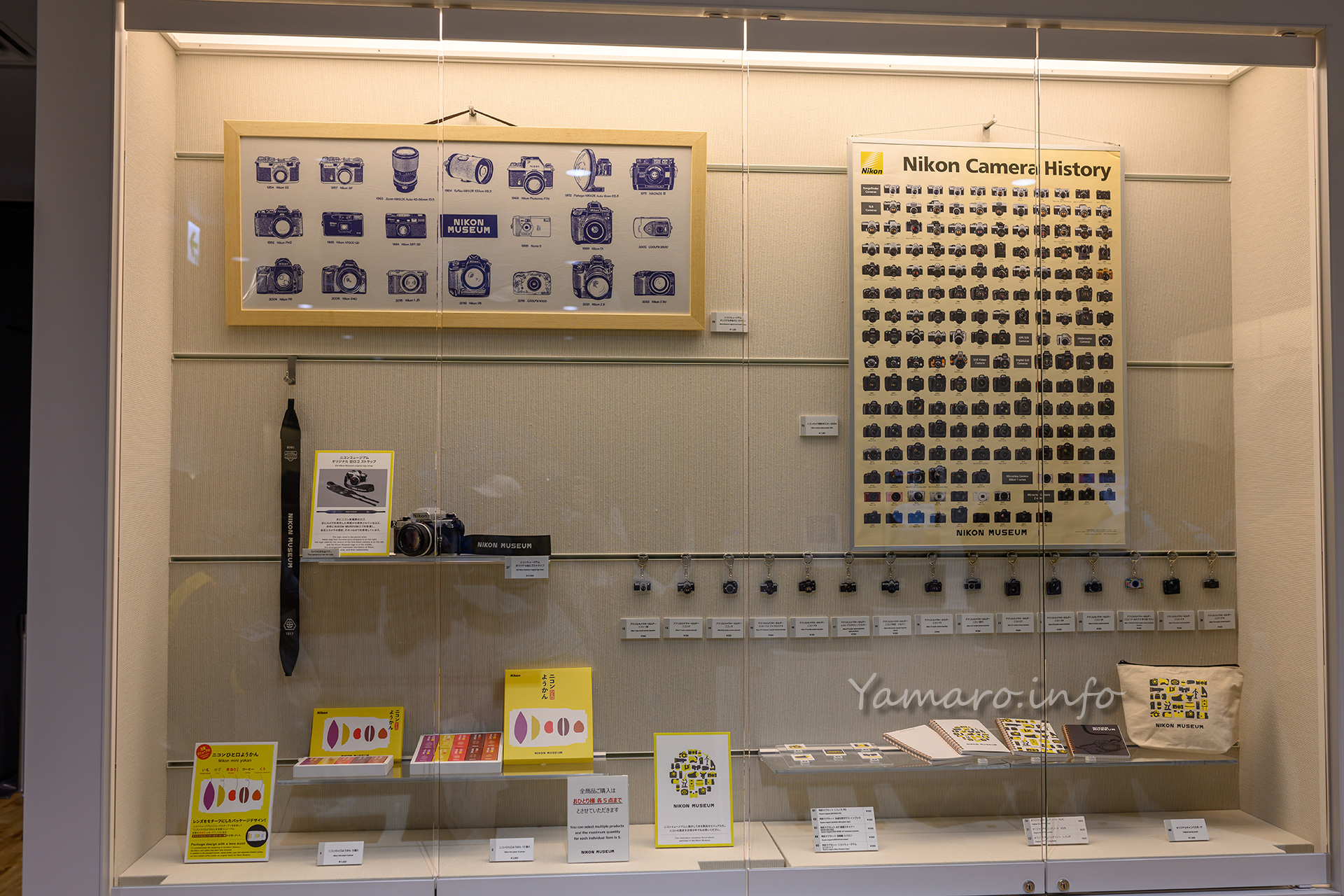

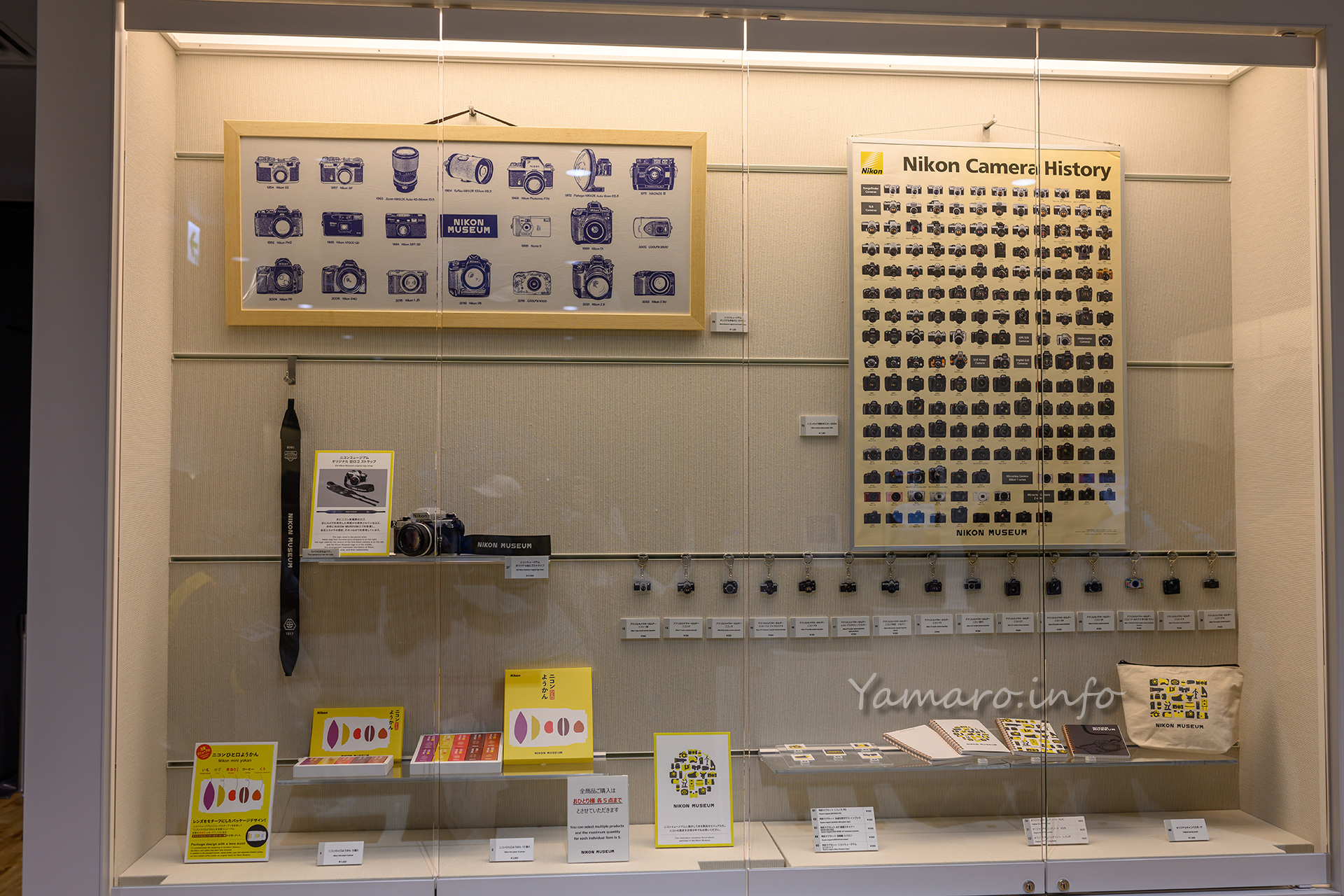

ミュージアムショップ

先に券売機でチケットを買って、カウンターで商品引渡しのスタイルは以前と同様。ガチャガチャもありました。アンブレラマーカーのるつぼのアクリルイラストが当たりました(笑)

もちろんニコンようかんも購入。

ニコンようかんなどいくつかのグッズを購入。結構期間限定物も多いので、行くたびに新しい発見があったりします。今後に期待です。

新社屋もとても広くて綺麗でした。

こういう環境で仕事ができるのはちょっぴり羨ましい。

ミュージアムは従来の品川より広いので、今後企画展などの展示でも大いに活躍できるでしょう。今はまだ説明不足の展示も多いですが、いずれ充実してくると思いますので、頃合いを見計らってまた行きたいと思います。

なお、閉館日は「月曜日、日曜日、祝日および当館の定める日」となっているので、事前にご確認されることをお勧めします。

当日お会いした皆様に感謝申し上げます。お久しぶりでございました。

またお会いしましょう。