嫁車エスティマ14年目、基本トヨタ車なので頑丈とは言え、少しずつ不具合出始めましたね。

先週、出庫の際に格納しているドアミラーを元に戻すスイッチを押したけど…あれ、助手席側が動かない。

よく見ると、少しだけ動くけど、途中で止まってしまいます。仕方ないので、手でミラーを出したけど、なんだかグラグラして固定出来ない…

どうやら、内部のメカ機構が破損しているっぽいです。

14年目なので仕方ないですね。部品を調べてみました。

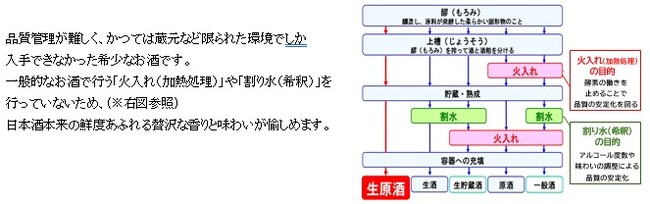

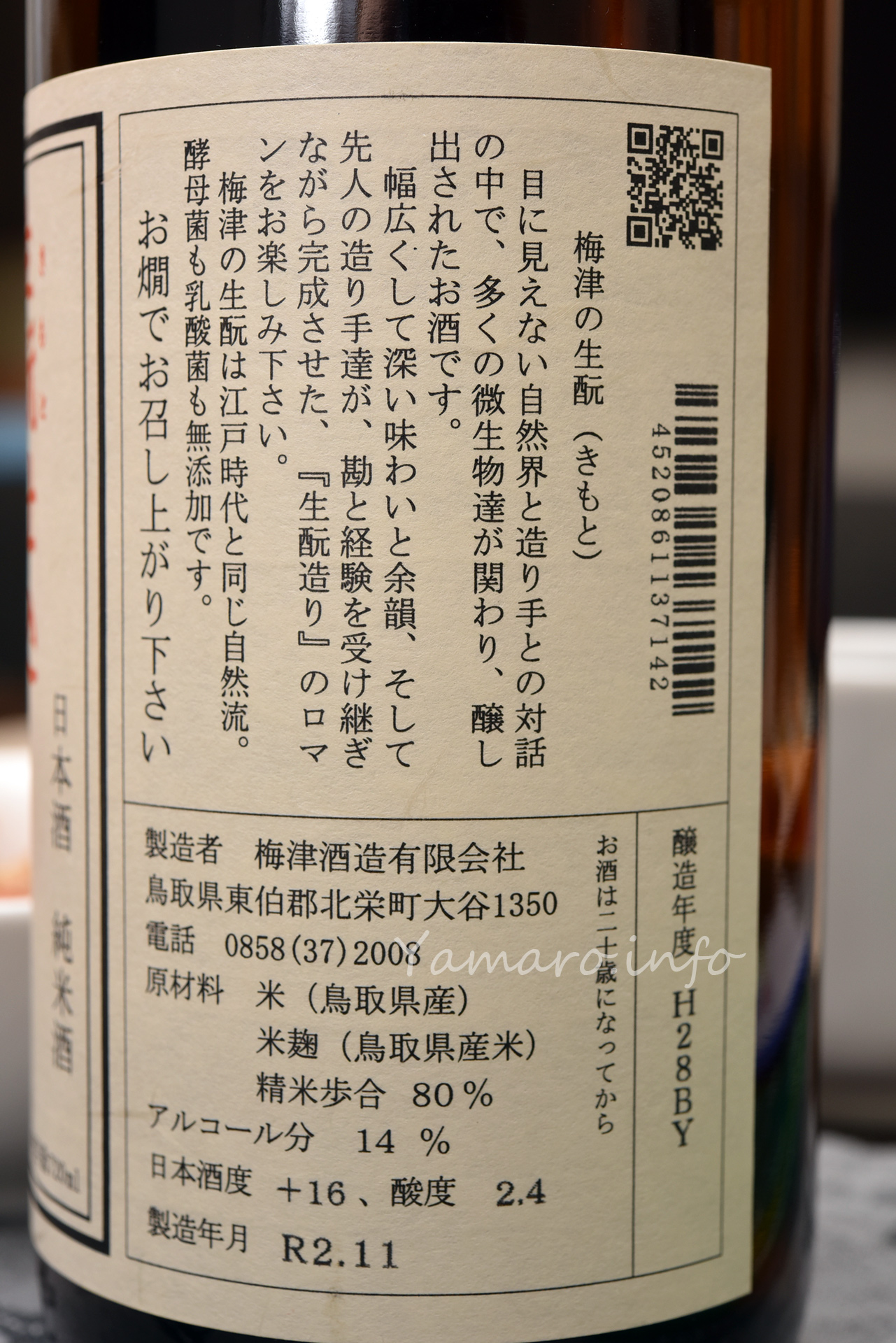

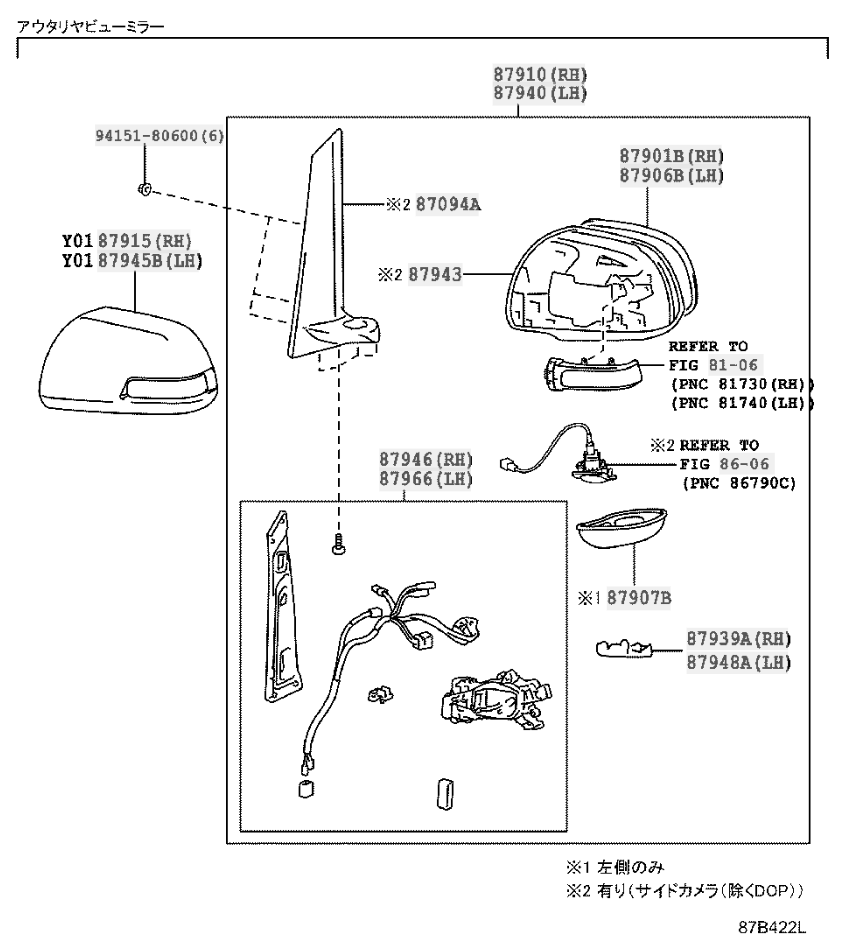

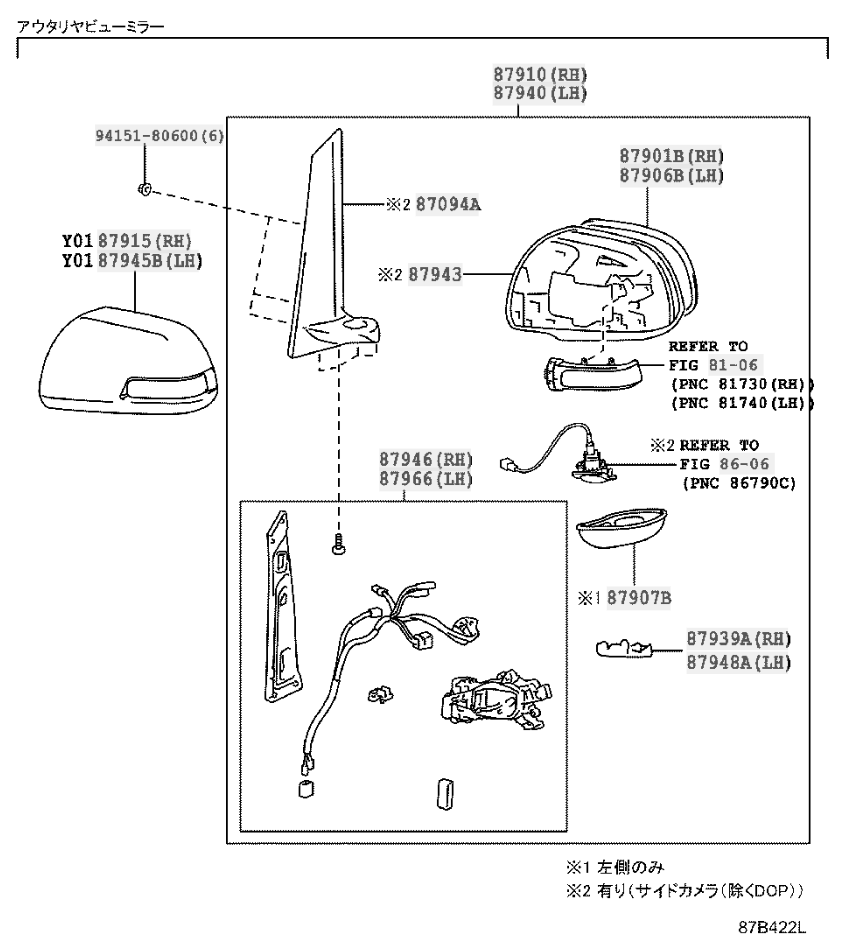

エスティマACR50Wのドアミラー部品構成図

エスティマACR50Wのドアミラー部品構成図

パーツリストによると、助手席側(LH)ミラーの部品番号は87940、車両年式2009年2月の2.4L AERAS(非寒冷地仕様)ACR-50Wなので、末尾番号28A21が該当します。

ドアミラーは、一見細かく部品番号が出ていますが、実際には黒枠で囲われたアッセンブリ(業界用語でいうとASSY)でしか供給されていないようです。

新品部品だと税込¥49,248とな! ということで、中古部品を探します。

そこは量販車、かつ廃車になる年式の車両が多く出回っているため、部品は割と安価にあっさりと見つかりました。

いくつか仕様があり、寒冷地仕様だとドアミラー部がヒーター付きとなったり、MOPのサイドカメラ付きのものもありますが、うちのは一切そういうのは着いていない素のミラーなので、中古部品は多く出回っています。

ということで、中古ミラーを購入しました。

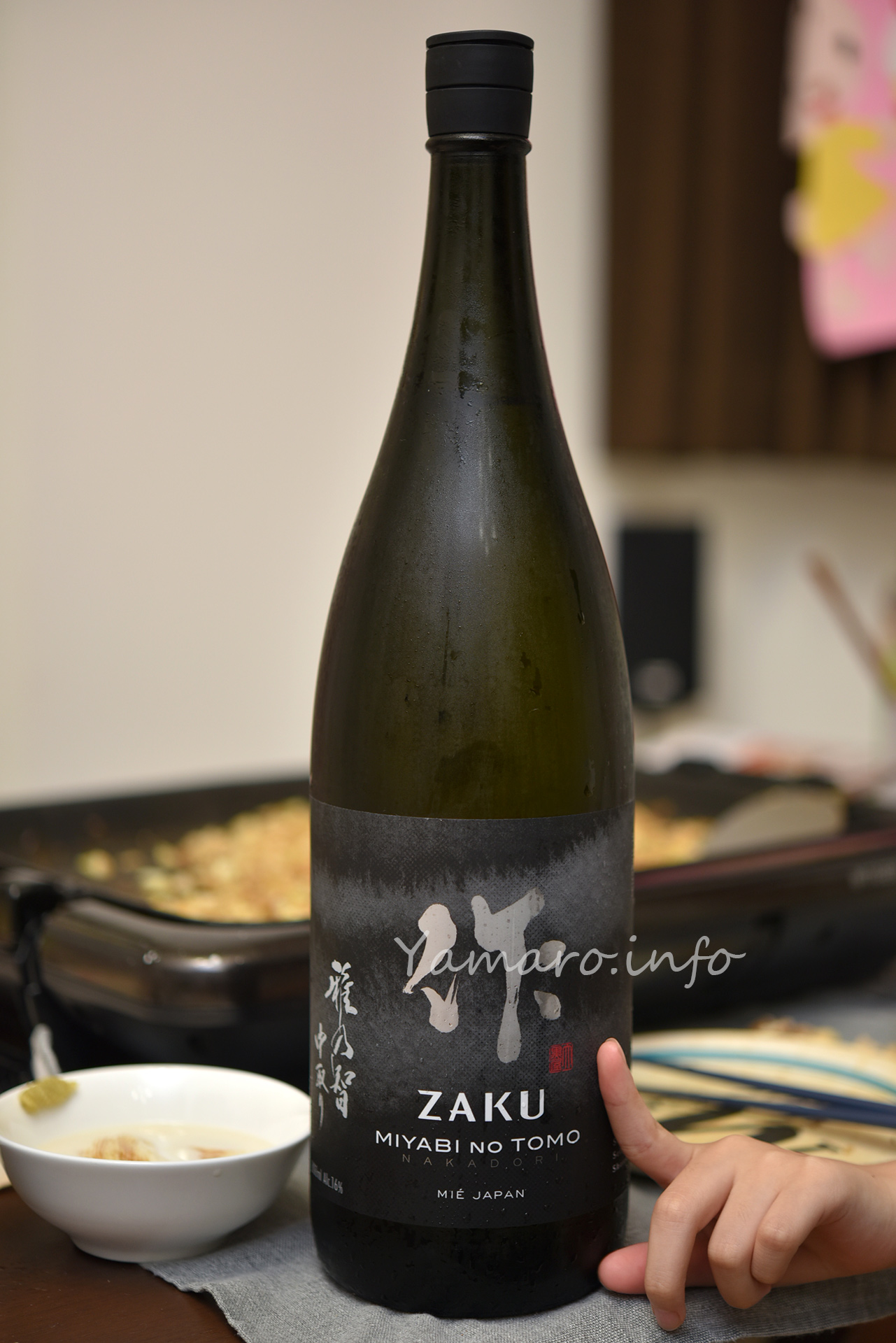

購入した中古ミラーASSY

購入した中古ミラーASSY

ミラーは磨き傷が多かったので、元のアウターミラーと交換のため取り外し

ミラーは磨き傷が多かったので、元のアウターミラーと交換のため取り外し

中古品なので、傷や汚れはそれなりにあるものの、年式なりの許容範囲。ただ、ミラー部分のみ、磨き傷が多いので、元のミラーと入れ替えのため、予め外しておきました。

ミラーを交換するためドア内装を外す

この暑い日でも屋内駐車場なら適度に涼しいので助かります

この暑い日でも屋内駐車場なら適度に涼しいので助かります

このドアの内張りを外していきます

このドアの内張りを外していきます

ドアミラー自体はドアの鉄板にボルト留めですが、ハーネスはドア内装内側のため、まずは内装を外します。

取っ手部分の赤丸の蓋を外すとネジがあります

取っ手部分の赤丸の蓋を外すとネジがあります

ドアノブの蓋を外すとネジがあります

ドアノブの蓋を外すとネジがあります

パワーウインドウSWのコネクタも予め抜いておきます

パワーウインドウSWのコネクタも予め抜いておきます

ミラー付け根のカバーも外します

ミラー付け根のカバーも外します

最後に内張りを下側のクリップドメを引っ張って外し、ドアノブとドアロックのワイヤを外します

最後に内張りを下側のクリップドメを引っ張って外し、ドアノブとドアロックのワイヤを外します

作業自体はさほど難しくなく、順番に

- ドア取手部分のネジを外す

- ドアノブ奥のネジを外す

- パワーウインドウSWの内装を引っ張って外して、コネクタを抜く

- ドアミラー付け根のカバーを外す

- クリップ留めされているドア内装下側から引っ張って外す

- クリップが全て外れたら、ガラス窓に引っかかっている内装を上に持ち上げて手前に引く

- ドアノブから生えている2本の金属ケーブル(ドアノブとドアロックのケーブル)を外す

この順番で外せます。

実はエスティマのドア内装を外すのは初めてです。

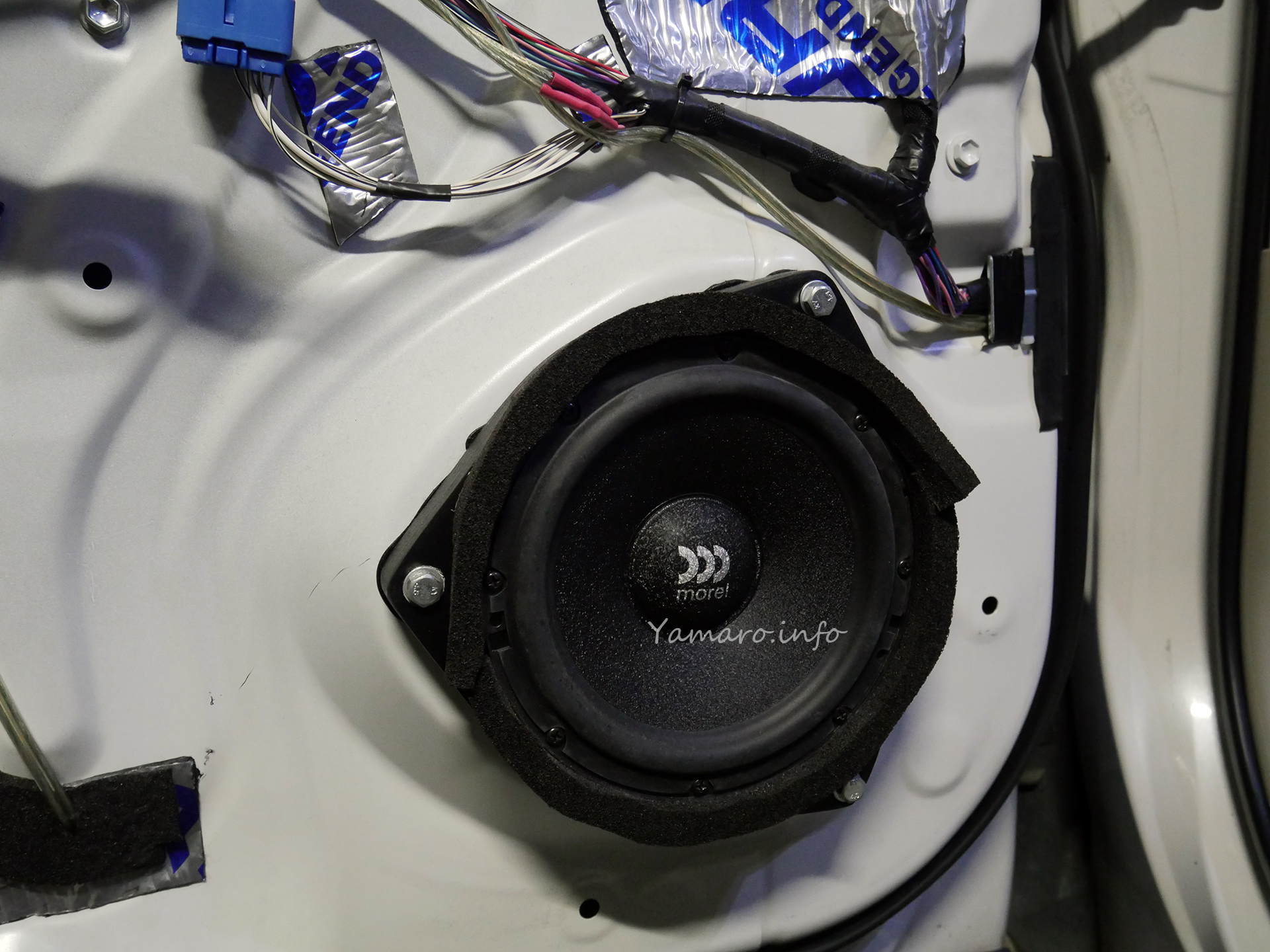

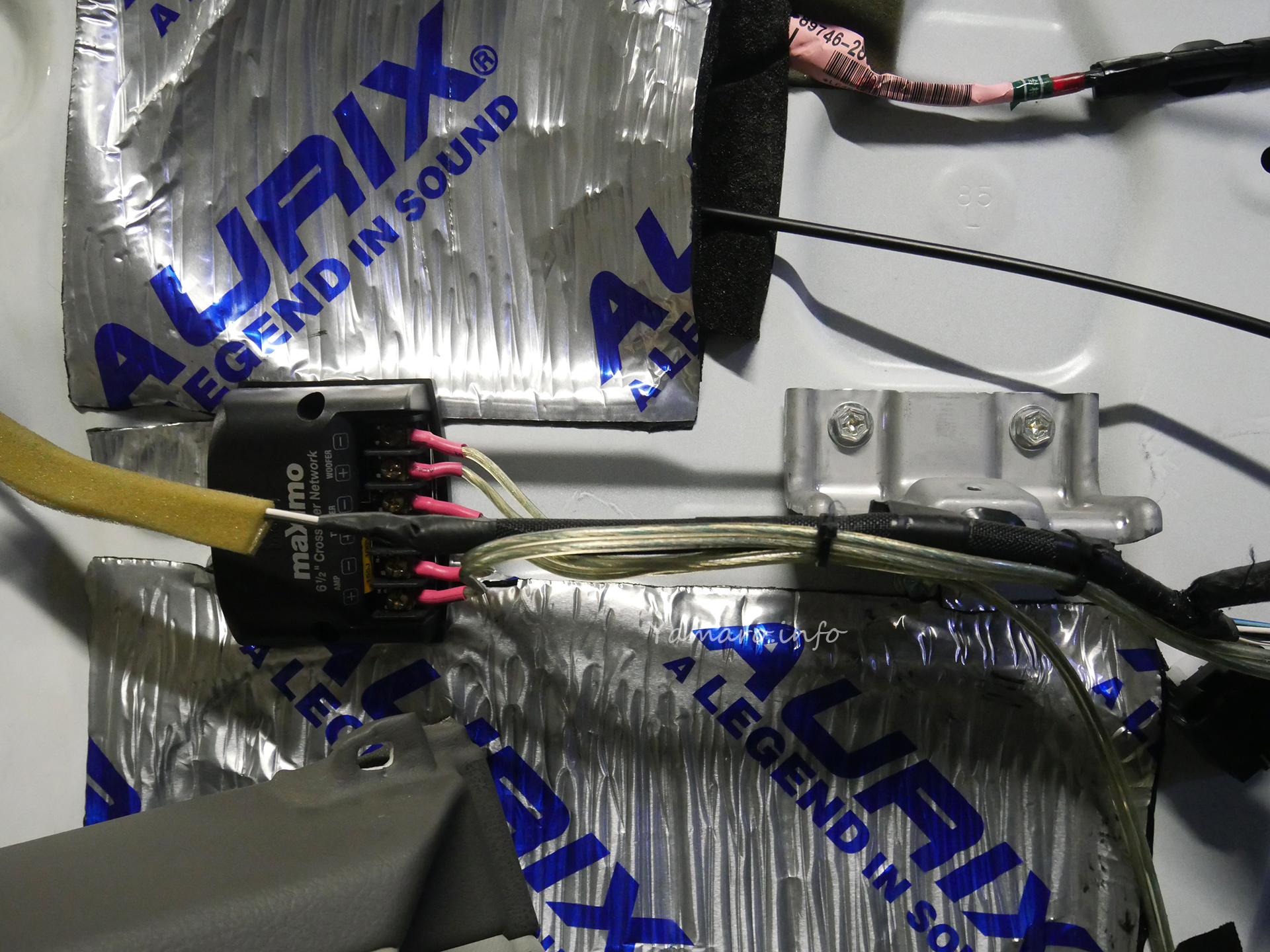

内装を外したところ(デッドニングしています)

内装を外したところ(デッドニングしています)

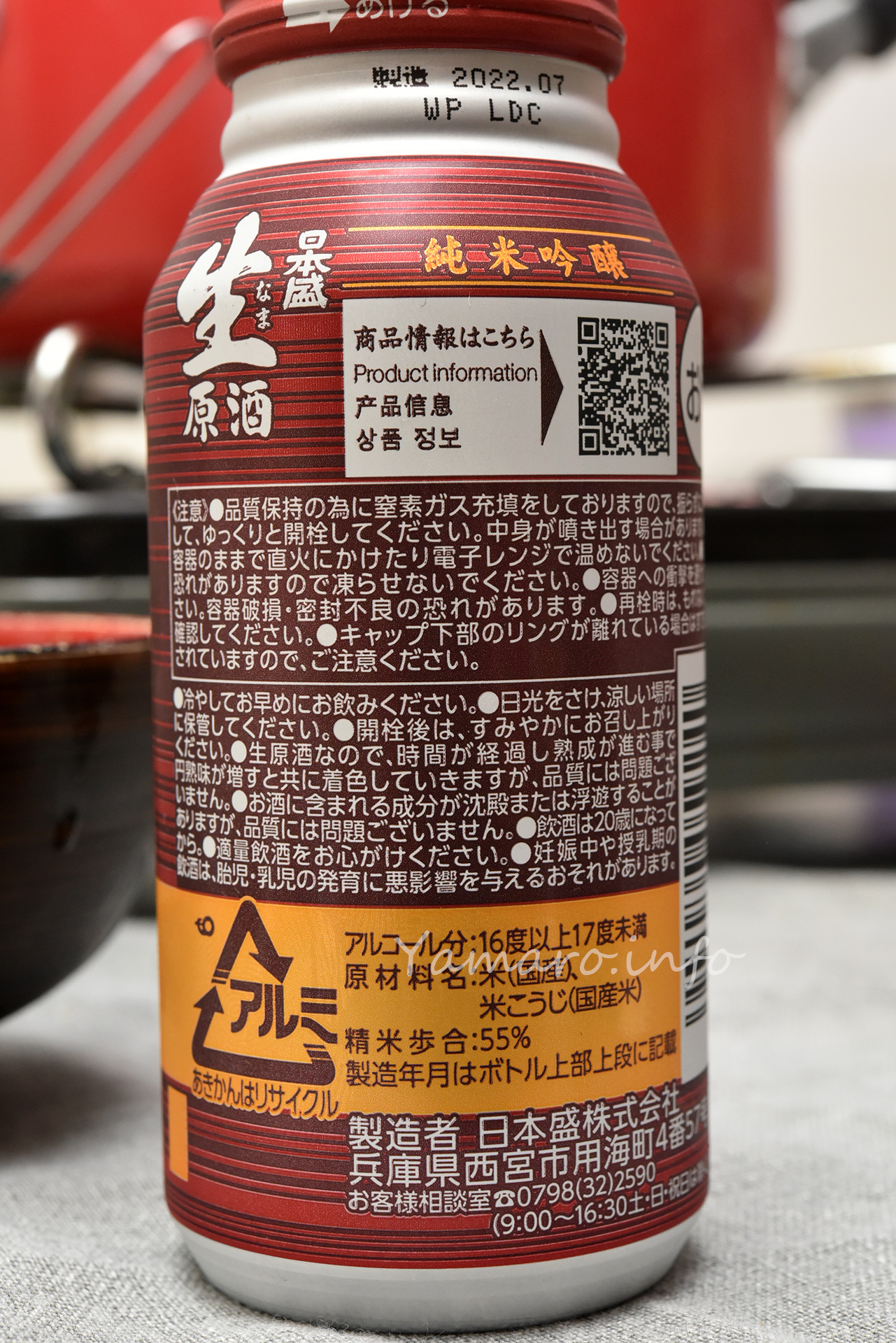

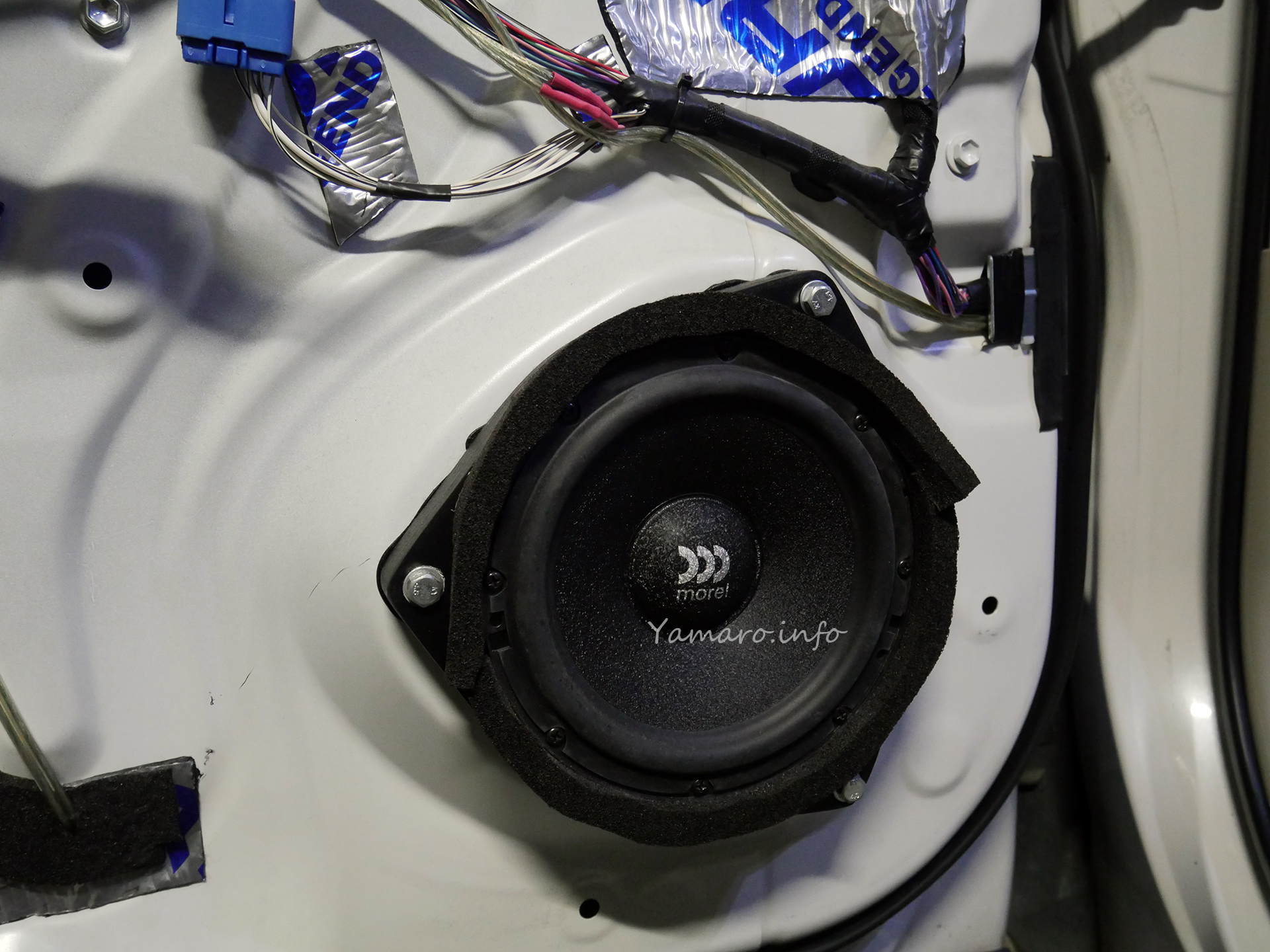

スピーカーはmorelのMAXIMO6

スピーカーはmorelのMAXIMO6

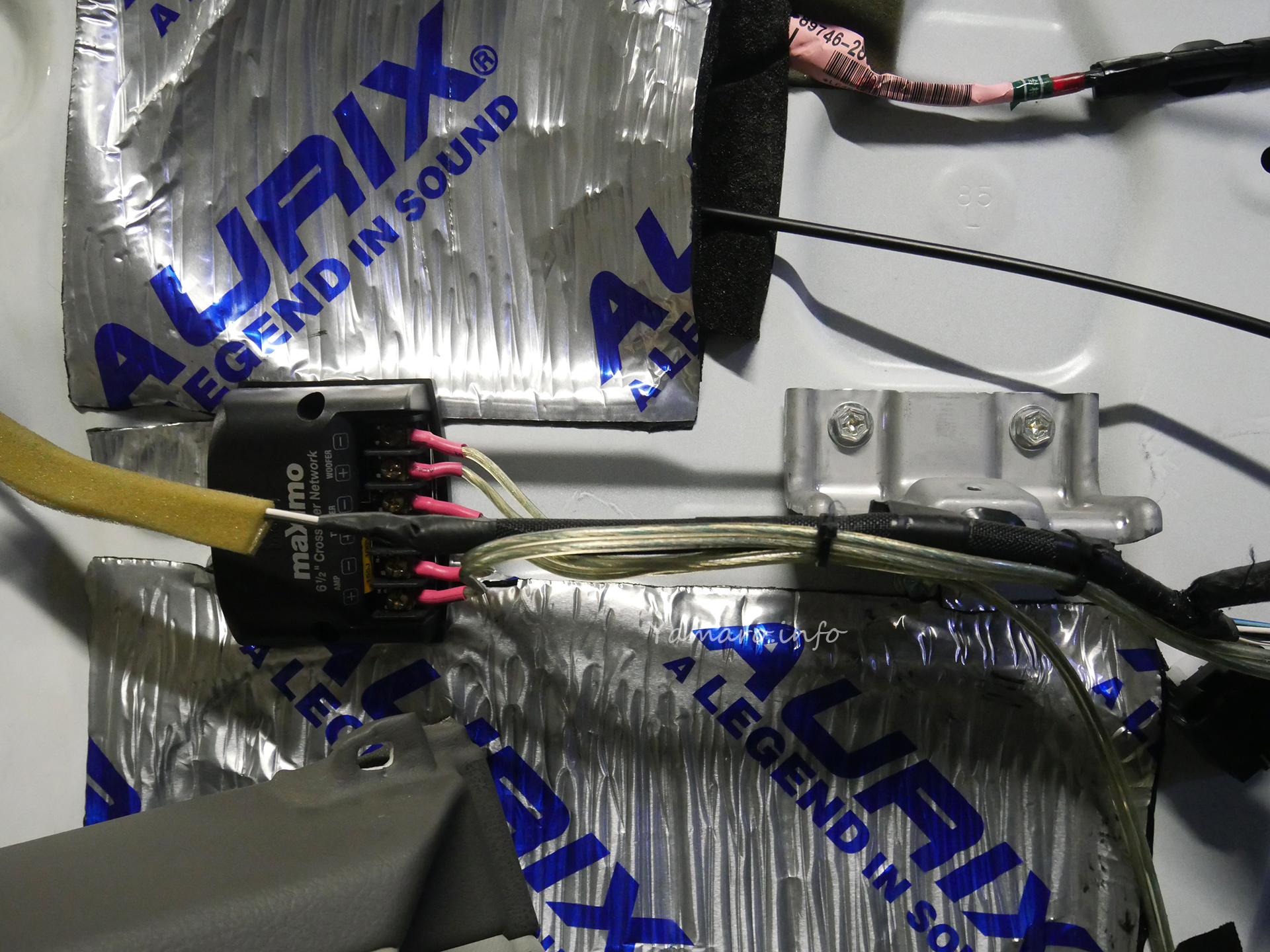

ネットワークはここにこていしていたのね

スピーカーはmorelのMAXIMO6に交換し、デッドニング済

ネットワークはここにこていしていたのね

スピーカーはmorelのMAXIMO6に交換し、デッドニング済

デッドニングとスピーカー交換は、もう10年ほど前にショップで行ってもらいました。デッドニングは予算の関係もあってシンプルですが、施工自体はしっかりとされていて、10年経過しても何ら問題なさそうです。ケーブルもそれなりのものになっていますし、バッフルボードもしっかりしたものです。

ソレは置いておいて、写真の赤丸の部分のナットとコネクタを外せば、ミラー自体が取り外せます。

赤丸部分のナットとコネクタをはすずとミラーが外れる

赤丸部分のナットとコネクタをはすずとミラーが外れる

ここで、予めパワーウインドウを下げておけば、ミラーにアクセスしやすく、作業もしやすいということに気づきましたが、別に下げなくても問題ありませんでした。

ナットを緩めたらドアミラーを落とさないようにしっかり支えながら外しましょう。このとき窓が開いていれば、より作業しやすいですね。

復元は逆手順なので、写真は割愛します。

ドアミラー交換後、電動格納とミラー調整、ウインカー点灯の動作確認を行いました。

特に動作に問題はなさそうですね。

外した不具合ミラーの故障箇所を特定する

電動開閉不具合のミラー、微妙に動くので、モータそのものは生きていて、機械的な問題かなとは思っていました。

とりあえず分解してみます。

ミラー格納部の一部はトルクスネジになっている

ミラー格納部の一部はトルクスネジになっている

外せるネジ類は全て外してみた

外せるネジ類は全て外してみた

コネクタは分解しないとピラーの穴を通過できない

コネクタは分解しないとピラーの穴を通過できない

ハウジングを破壊してハーネスを穴から通過させた

ハウジングを破壊してハーネスを穴から通過させた

分解してみると、ミラー本体がアッセンブリ(業界用語で言うASSY)でしか供給されていない理由がわかりました。

電動格納モータのアッセンブリからハーネスがピラー付け根部の穴をくぐって生えているのですが。その先のコネクタハウジングが穴より大きいのです。

これは製造時にハーネスをピラー付け根の穴に通した後に、コネクタハウジングを取り付けているようです。

このハウジングは、一度取り付けると、取り外しできる構造にはなっていないようです。爪がかかっている部分を破壊したところ、コネクタは2つに細分化しました。この状態で穴をくぐらせることが出来ますが、ハウジングは破壊したので再利用できません(出来なくはないけど)。

構造がわかったので、次回は壊さずに外せなくはなさそうですが。

また、ミラー格納部の取り付け部分は、トルクスネジとなっています。幸いトルクスねじ用のL時ドライバーを持っていたので、開けることが出来ました。

トルクスネジは廻り止めのネジロックが塗布されていました。

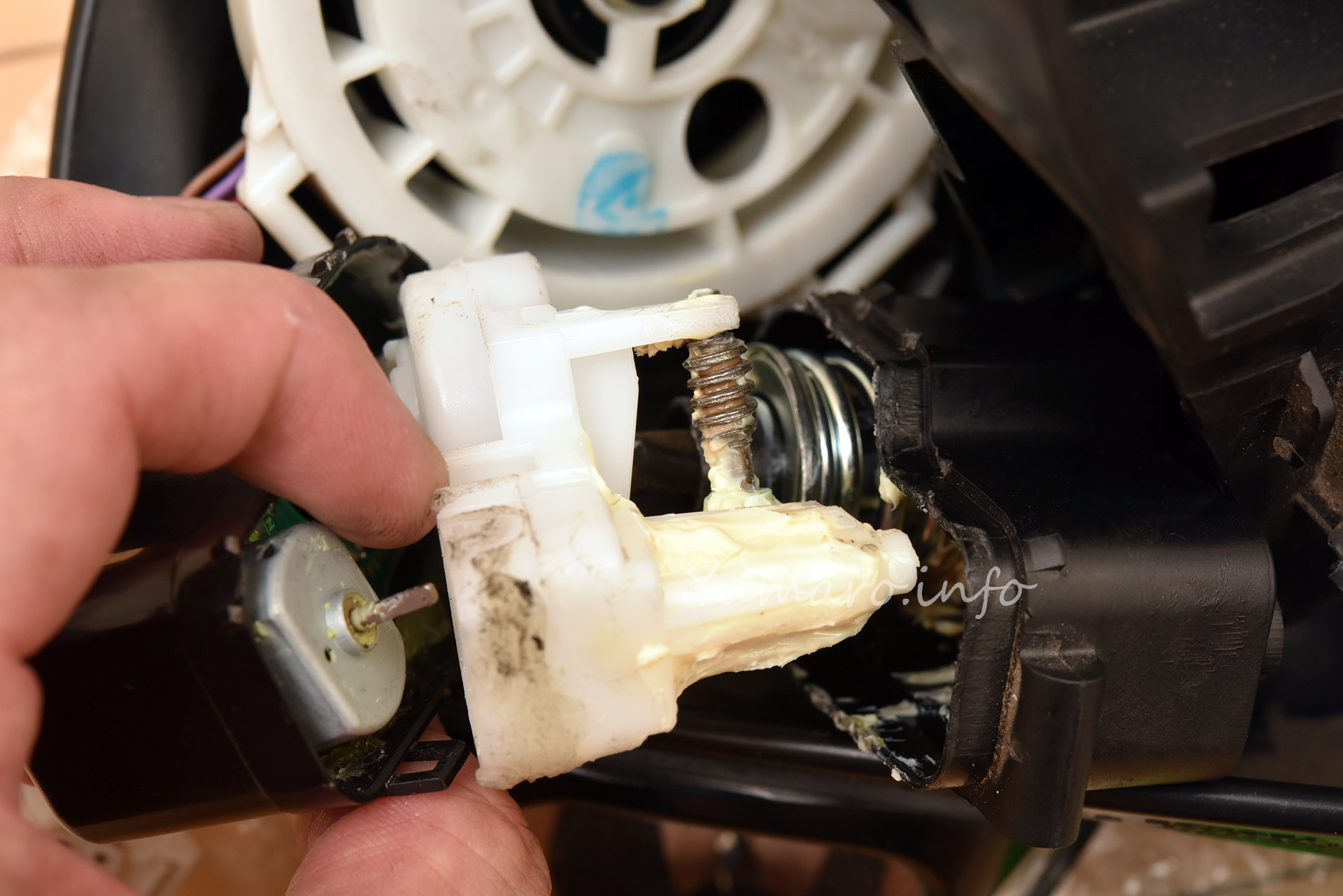

バラバラにした後、モータが入っていると思われるハウジングを分解してみました。

モータハウジングを分解(接着されているのでかなり硬いです)

モータハウジングを分解(接着されているのでかなり硬いです)

このモータハウジング(モータと減速ギヤの組み合わせ)は、内部に雨水が入らないよう、接着封印されているので、外すのに結構時間がかかりました。

外装ケースは、どうせ捨てるので、マイナスドライバーでこじりながらゆっくり開きました。粘着性の接着剤が結構強固でした。

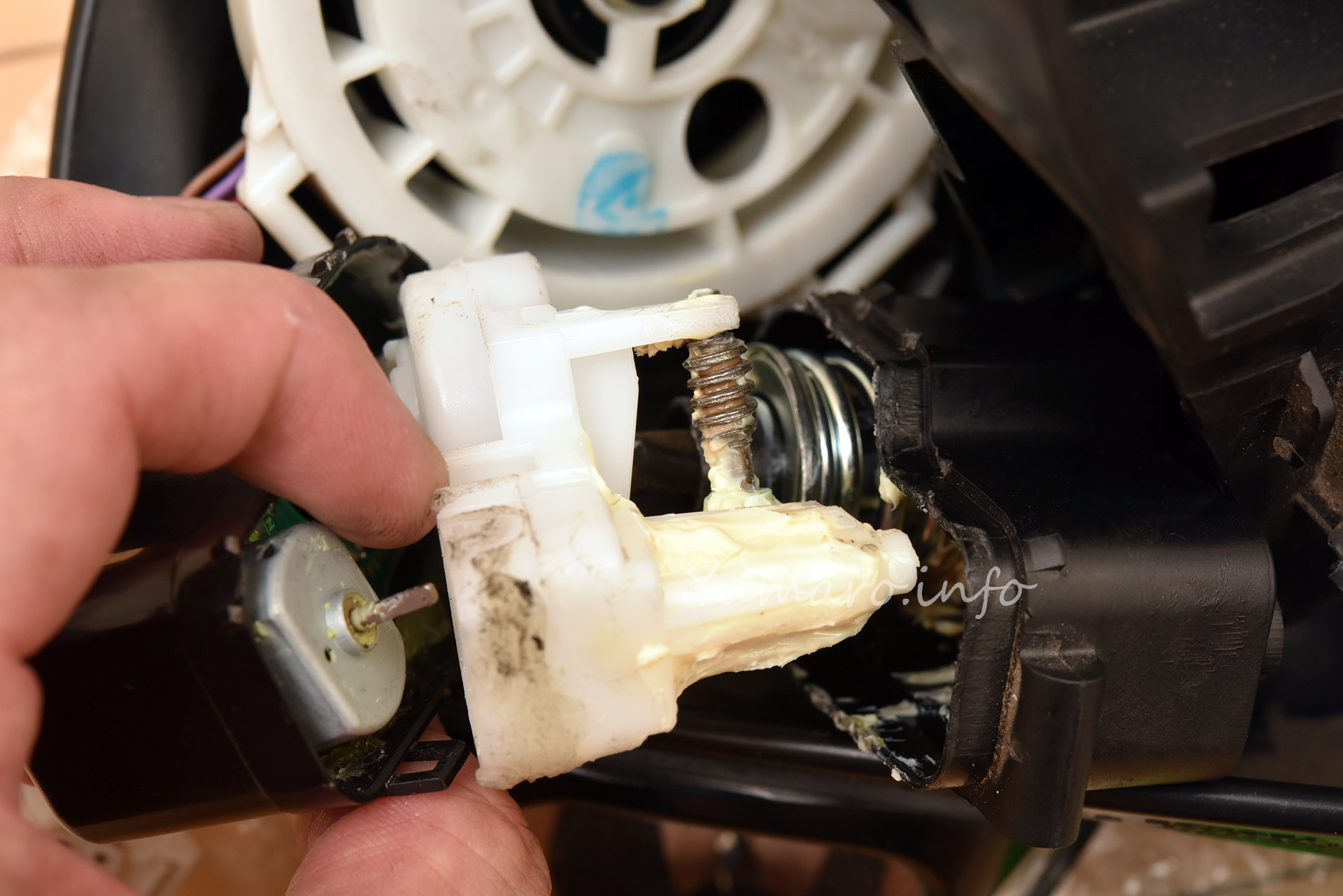

内部は思ったよりも小型の、ミニ四駆のFA130モータのようなサイズのモータがあり、そこからウォームギヤを介して減速し、ドアミラー付け根の回転軸にトルク伝達しているようです。

そして開閉不具合の原因と思われる箇所を発見しました。

ウォームギヤと平歯ギヤの結合部がガタガタになっていた

ウォームギヤと平歯ギヤの結合部がガタガタになっていた

この螺旋状のギヤ(ウォームギヤ)のシャフトに薄緑色の平歯ギヤが取り付けられていますが、この結合部がガタガタになっていてました。本来なら平歯ギヤの回転をこのウォームギヤのシャフトに伝えなければなりませんが、個々の部分の遊びが大きくガタガタなのです。

この遊びが大きいことで、ミラー自体が固定できずガタガタ動くのと、恐らく電動格納時モーターが回転した際に、シャフトが回る前に空回り平歯ギヤのみ空回りしてしまう状態のため、結果的に電動格納が出来ない(わずかに動くが空回りして動かなくなる)のでしょう。

当然この部分だけの部品はありませんし、モータハウジングだけの部品もありません。

ミラーは車体色のカバー部とミラーのみは単体部品供給されていますが、それ以外の部分がASSYでしか販売されていないのも、バラしてみて納得しました。

幸い、エスティマは量販車だったので、中古部品はいくらでもあるのです。

これが希少車で中古部品も手に入らないとなると、こういった分解を行って直すしかありません。こういう時に量販車は助かりますね。

ということで、ミラーは直りましたが、構造的に良くないですね。これはいつか摩耗してガタガタになる運命にある構造です。

電動格納、あまり頻繁に使わないようにしないとね…