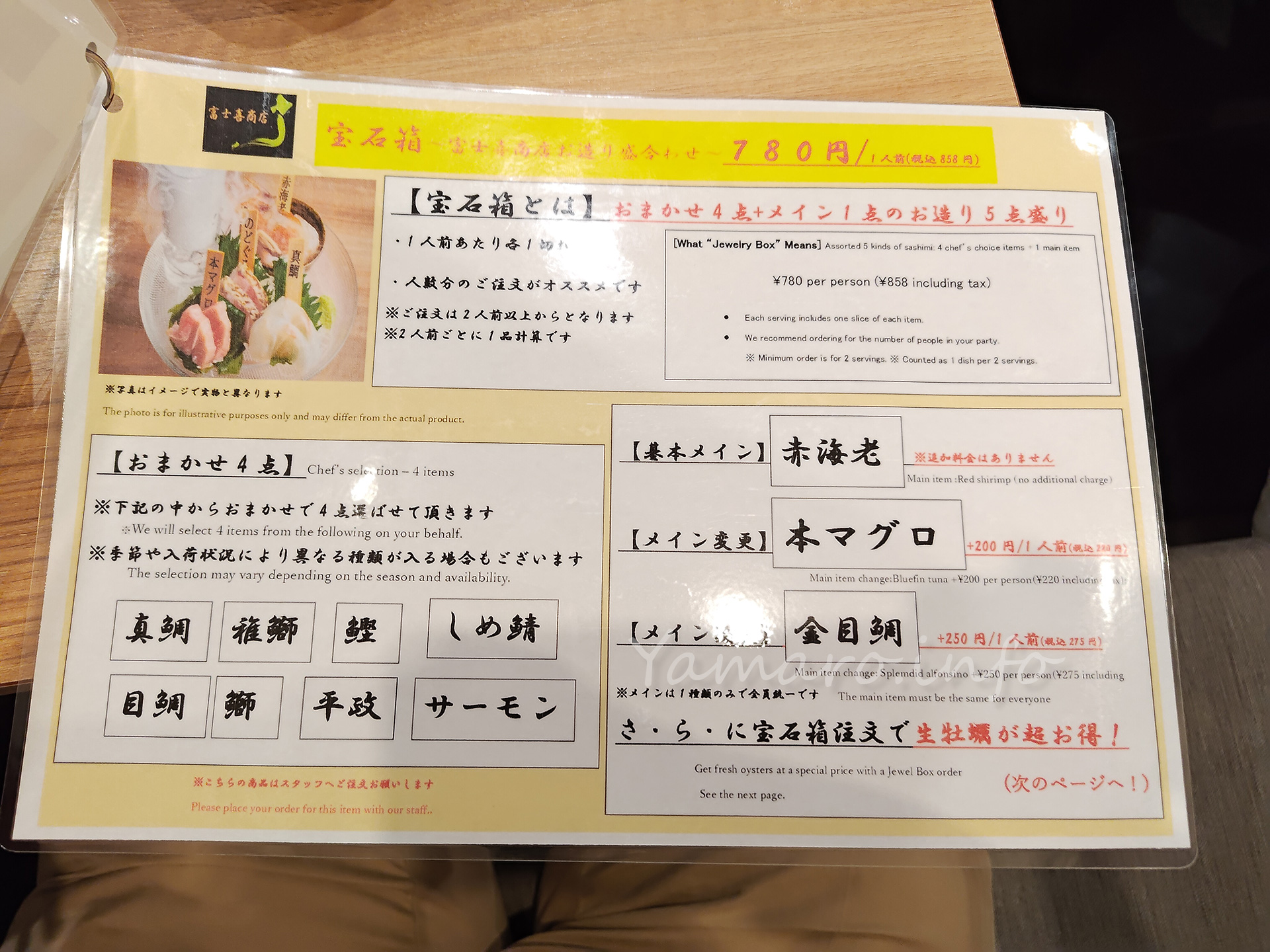

11月、新酒の季節になりました。先日奥多摩に撮影に行きましたが、帰りに当然寄るのが「澤乃井」でおなじみ、小澤酒造です。

紅葉はもう少しといったところですが、ここは素晴らしい紅葉の景色が楽しめる酒造の庭で、お酒も飲めるし食事も楽しめます。この日も観光客で大賑わい。

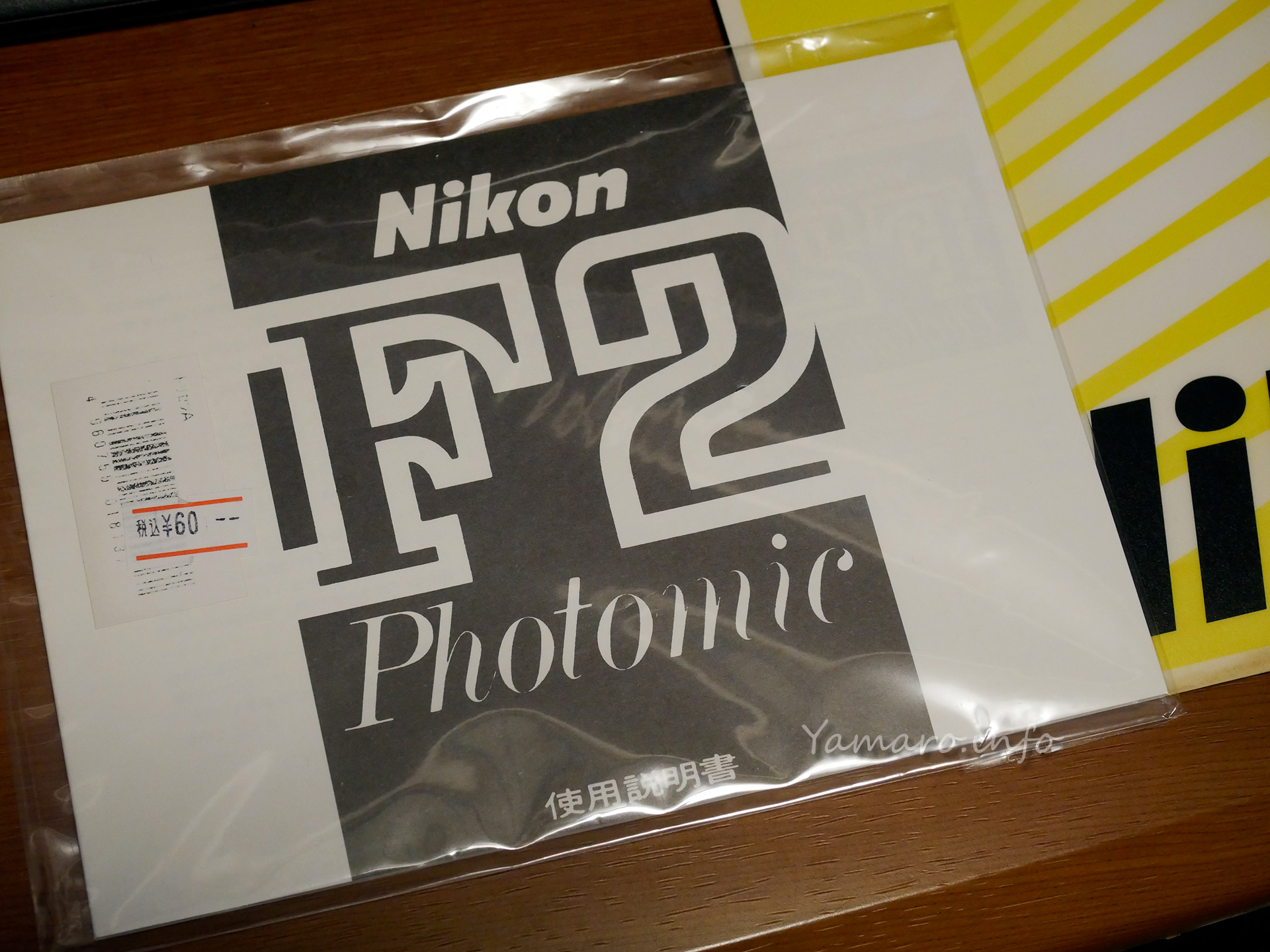

そんな澤乃井園で新酒買ってきました。

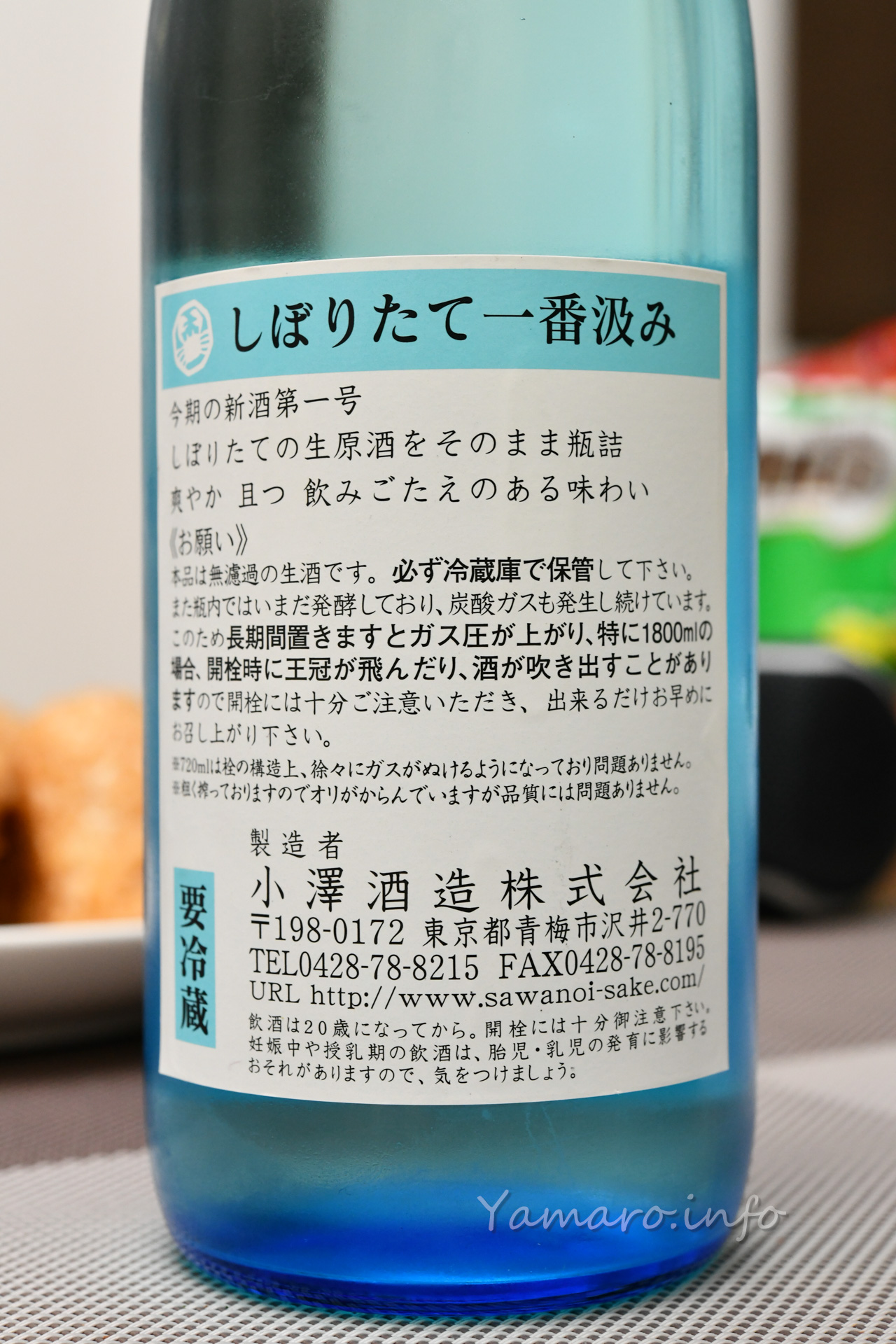

新酒、色々出ていましたが、まずはこれ。新酒第一号解禁、清酒ヌーボーだって。じゃあ買ってみますかとなりました。

今シーズンの新酒、澤乃井の本醸造一番汲みです。久しぶりに本醸造を買いました。火入れもありましたが、こちらは生酒です。

本醸造なので醸造アルコール添加。これを嫌う日本酒好きも多いのですが、それは安酒の醸造アルコールが不味いからで、ちゃんとした日本酒の醸造アルコールは味を整え辛さを出すと言った目的もあり、ただ安く作るために醸造アルコールを入れるかそうじゃないかで味わいはだいぶ変わります。

こちらは精米歩合65%とわりかし削っています。アルコール度数は19度でやや高め。お店の表示ではやや辛口だそうです。

令和7年度(2025年度)のしぼりたてです。無濾過生、瓶内でまだ発酵しています。今回は四合瓶でキャップが回転式でゆっくり開けられますが、一升瓶は栓なので開栓注意となっています。

酒米や酵母、日本酒度などの情報は非公開。さてどんな塩梅かな?

要冷蔵なので冷やした状態で。

開栓時にガスが抜ける感じはありません。ものすごく活性している感じではないですね。上立ち香はラムネのような爽やかな甘みを感じますね。

注いでもシュワシュワまではいかないですが、微発泡感は残っている様子。口に含むと…えええ、これ本当に醸造アルコール入っている!? スッキリと爽やかなシャインマスカットのような甘みが広がり、ごくごく微発泡なガス感があり爽快、後からアルコール度19度らしい辛さも出てきますが、そこまでアタックは強くないです。

こんなに爽やかで華やかな本醸造はあまり飲んだことがないです。ホント、ヘタな純米酒よりよっぽど爽やかです。スイスイ入ってしまいます。でもアルコール度数やや高めなので要注意です(笑

もちろん醸造らしく少し重みはあとから来るものの、華やかさと爽やかさ、瑞々しいフレッシュさが際立っているので、そのバランスをとるための醸造アルコールという後味で、こんなにバラエティに飛んだ味わいは中々です。気に入りました。これは、来季もまた買いに行こうと思うし、火入れ版も飲んでみたくなりました。

澤乃井園、今週来週くらいが紅葉のピークになりそう、駅からすぐの場所です。駐車場もありますが昼間は激混みなので、電車がおすすめです。飲めますしね。

なんと通販で買えるようです。他のお酒とともにどうぞ。良い意味で本醸造のイメージが変わりますよ。