風の杜をいつも置いているお店で購入しました。奈良のお酒といえば、自分にとってはまず風の杜が思い浮かびます。

日本酒発祥の地と言われています。

菩提酛(ぼだいもと)は、室町時代に菩提山正暦寺が開発しました。そう、お寺さんの開発した酒母つくりの方法なのです。海外では教会がバターやクッキーを作っていたように、日本でもお寺がお布施以外の運営費用を得るために、お酒づくりをしていたわけです。

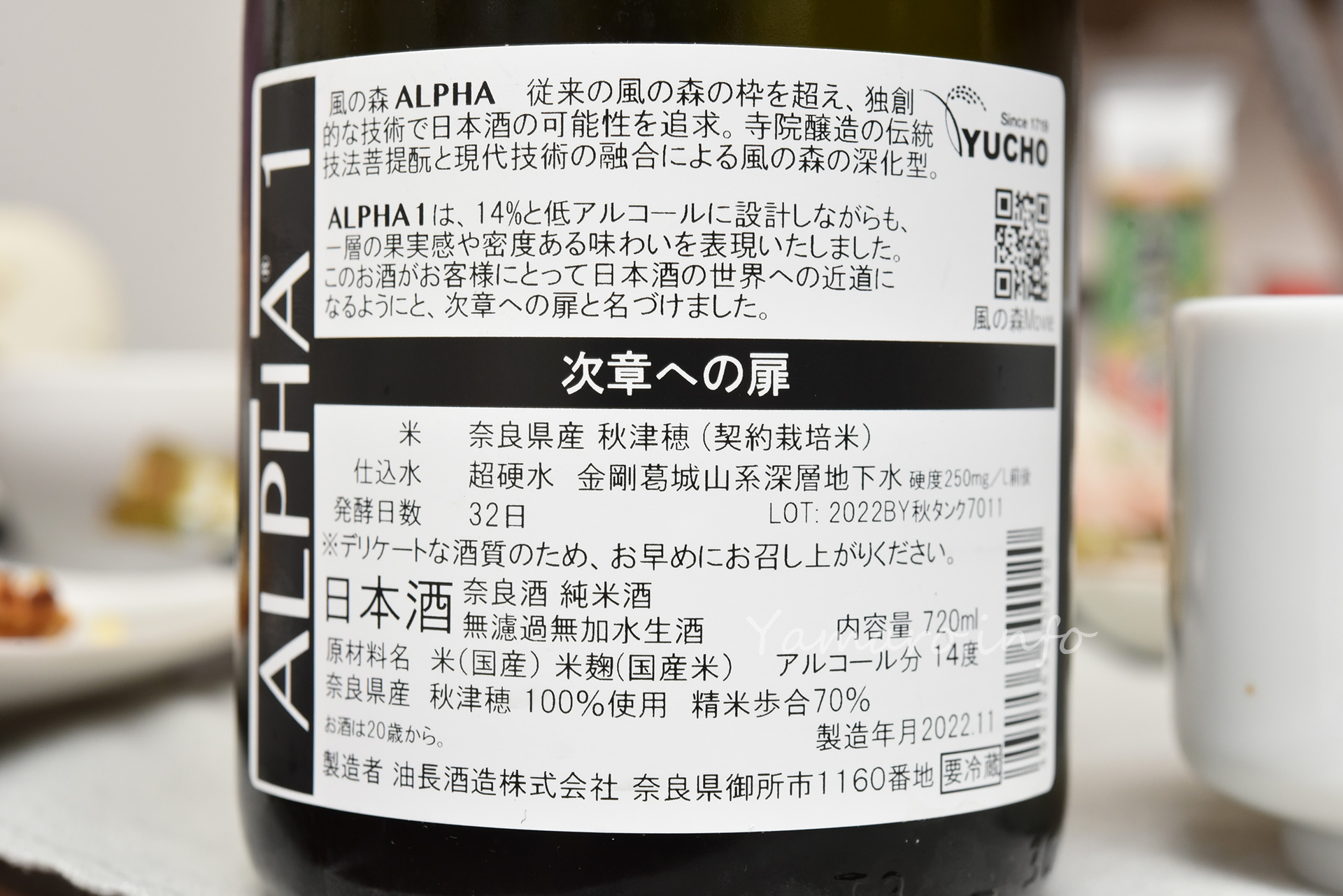

菩提酛の詳細はリンク先の記事をご覧いただくとして、その奈良県の油長酒造が、菩提酛のお酒をつくるということに価値があると感じます。

今年から、菩提酛室を作り、そこで酒母となる「そやし水」と呼ばれる乳酸発酵水を作っているとのこと。なんと本格的な!

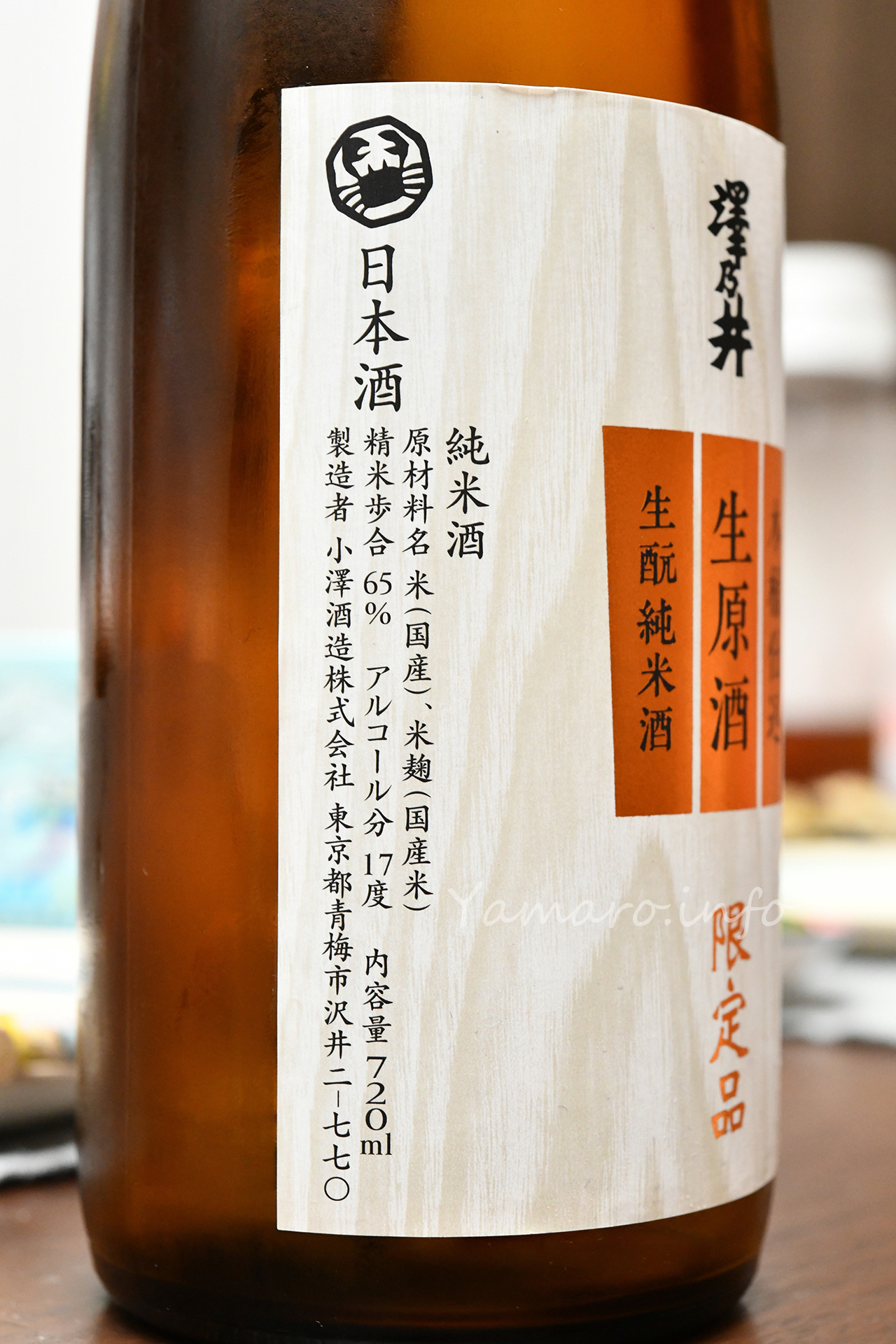

低アルコール設計ですが、アルコール度数は14度と、一般よりわずかに低い程度です。酒米は秋津穂、精米歩合は70%と程よく削っています。

開栓して注ぐと、フレッシュなシュワシュワ感があります。上立ち香は仄かな吟醸香。口に含むと、爽やかな酸味とともに、メロン果汁のスッキリした甘み、そして苦味に続き、少しどっしり感が訪れます。奥行きのある味わいです。

やや温度が上がると、メロンの甘みも増して、バランスが良くなりました。軽快でみずみずしさを感じさせながらも、味に立体感がって、決してただフレッシュなだけのお酒ではないのが素晴らしい。

こんなに手の込んだお酒なのに、お値段は一般的な四合瓶の平均的な価格です。毎回驚きます。よくこの価格でできるなぁと。

今は四合瓶しか販売しない風の杜ですが、これは時間をかけてじっくり味わいたいと思いました。もっとも、あえて一升瓶にしないのは、フレッシュなうちに飲んでほしいという酒造の意向ですから、いろいろな風の杜を買って楽しむのがよいのでしょうね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2dd6863c.7063da59.2dd6863d.d48cc39d/?me_id=1387551&item_id=10000153&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fishiinoya%2Fcabinet%2F09578990%2Fqe200.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d796621.aaa8f30d.2d796622.bfa88cbb/?me_id=1208050&item_id=10081773&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fesupply%2Fcabinet%2Fproduct_t_3%2Fts256gusd300s-a_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)