先月やまね酒造の直売所で買ってきたお酒です。

ノーマルのやまねのみのりは1年ぶりの購入でした。

毎回味わいが変わるお酒故に、一期一会ですが、最近は味が安定してきているように思います。それでも試行錯誤、色々実験的なことをされているので、毎回新鮮ではあります。

ここ最近は、木桶がこなれてきて、木桶感が強すぎることもなくなりましたが、今回はどうでしょう?

いつものように発芽玄米を加えたいわゆるクラフトサケです。その辺の話は上のリンクにある昨年のブログで書いているので割愛します。

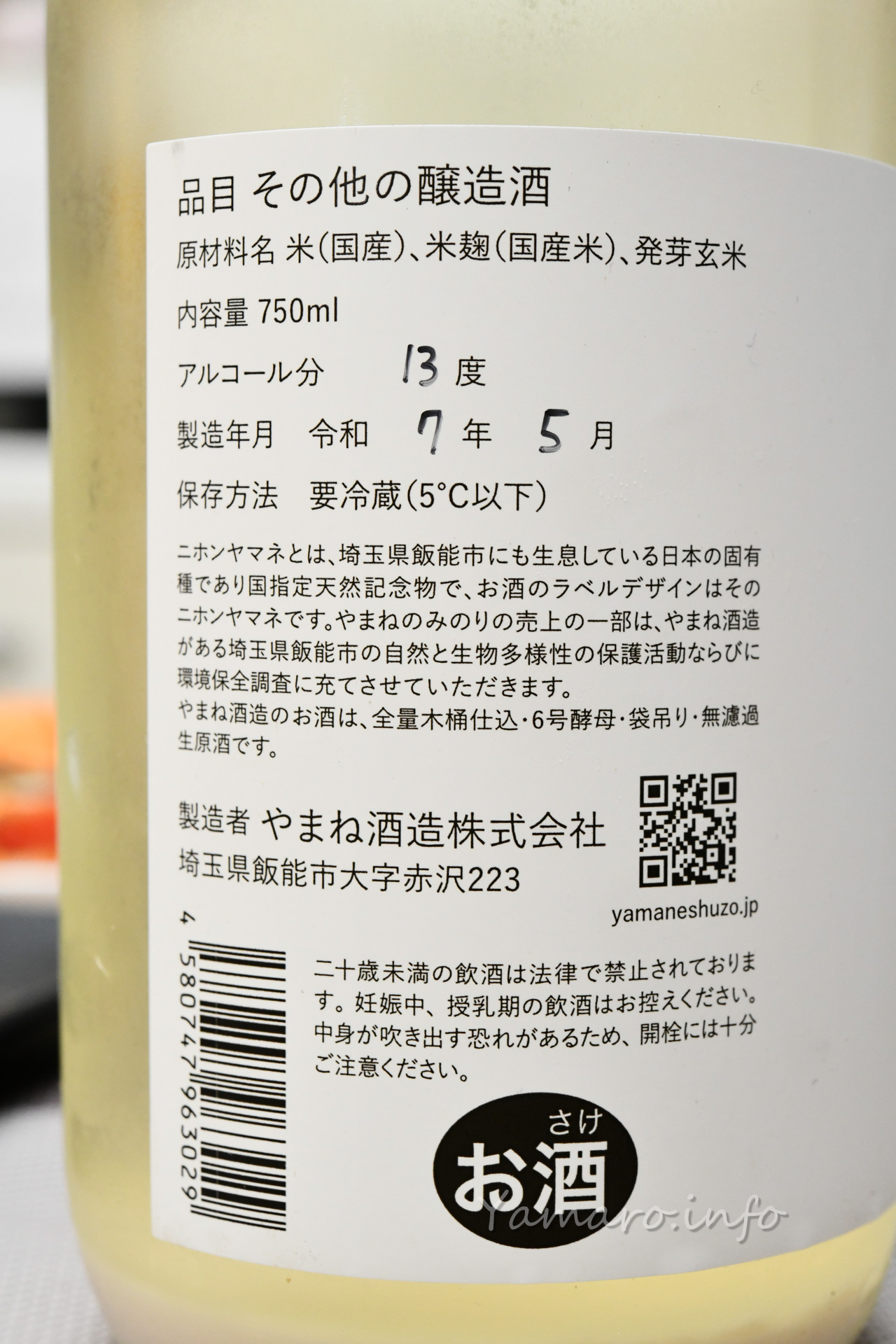

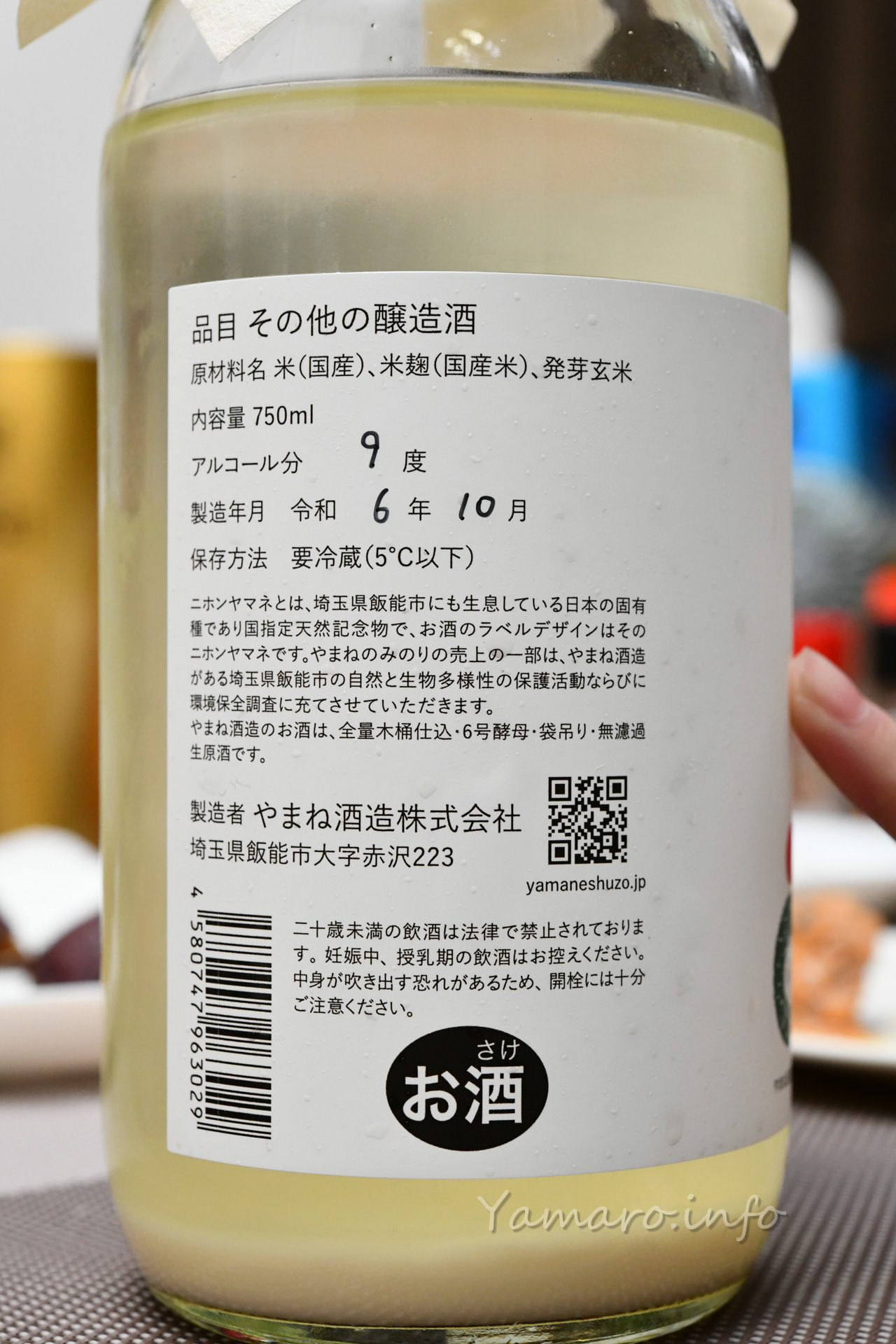

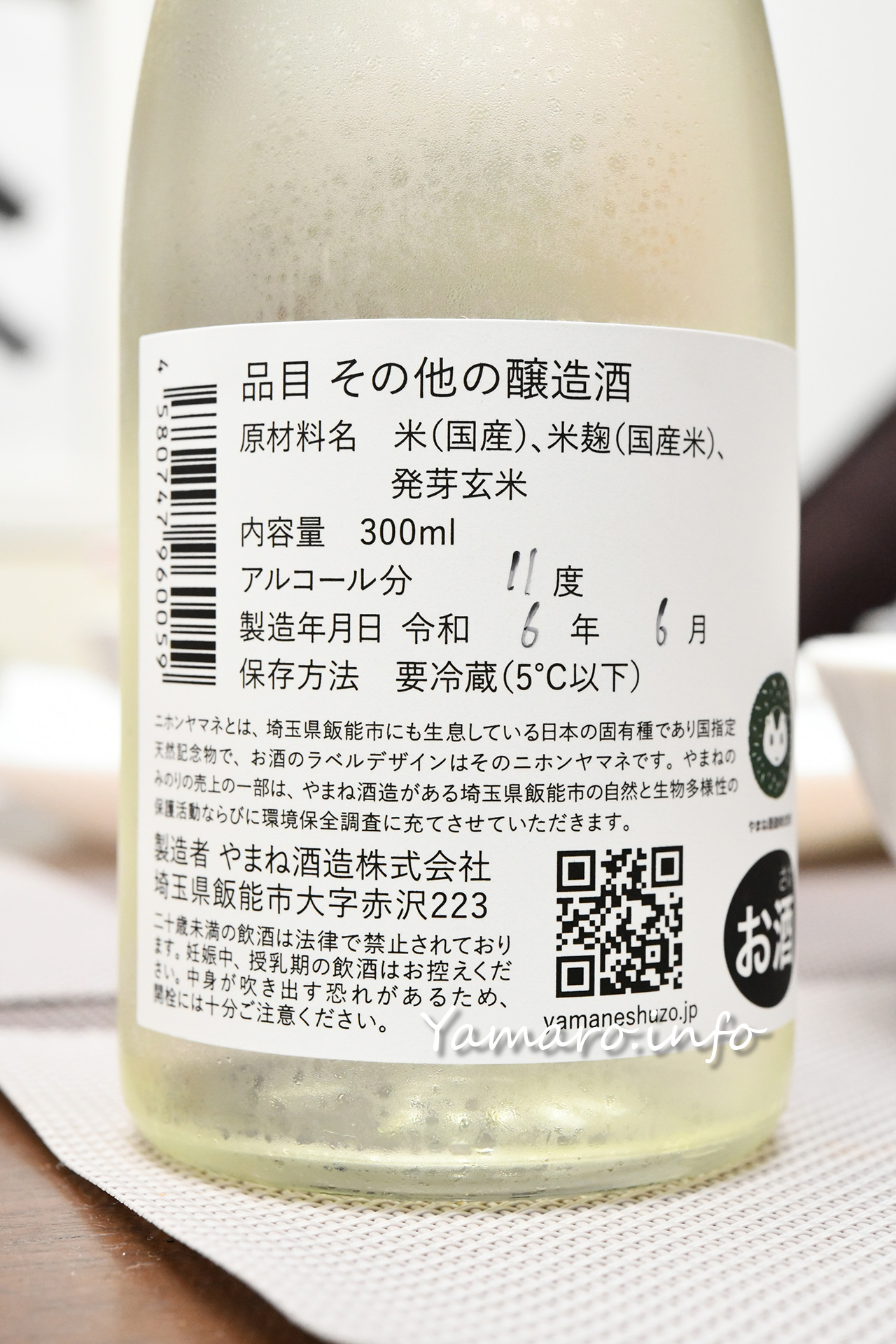

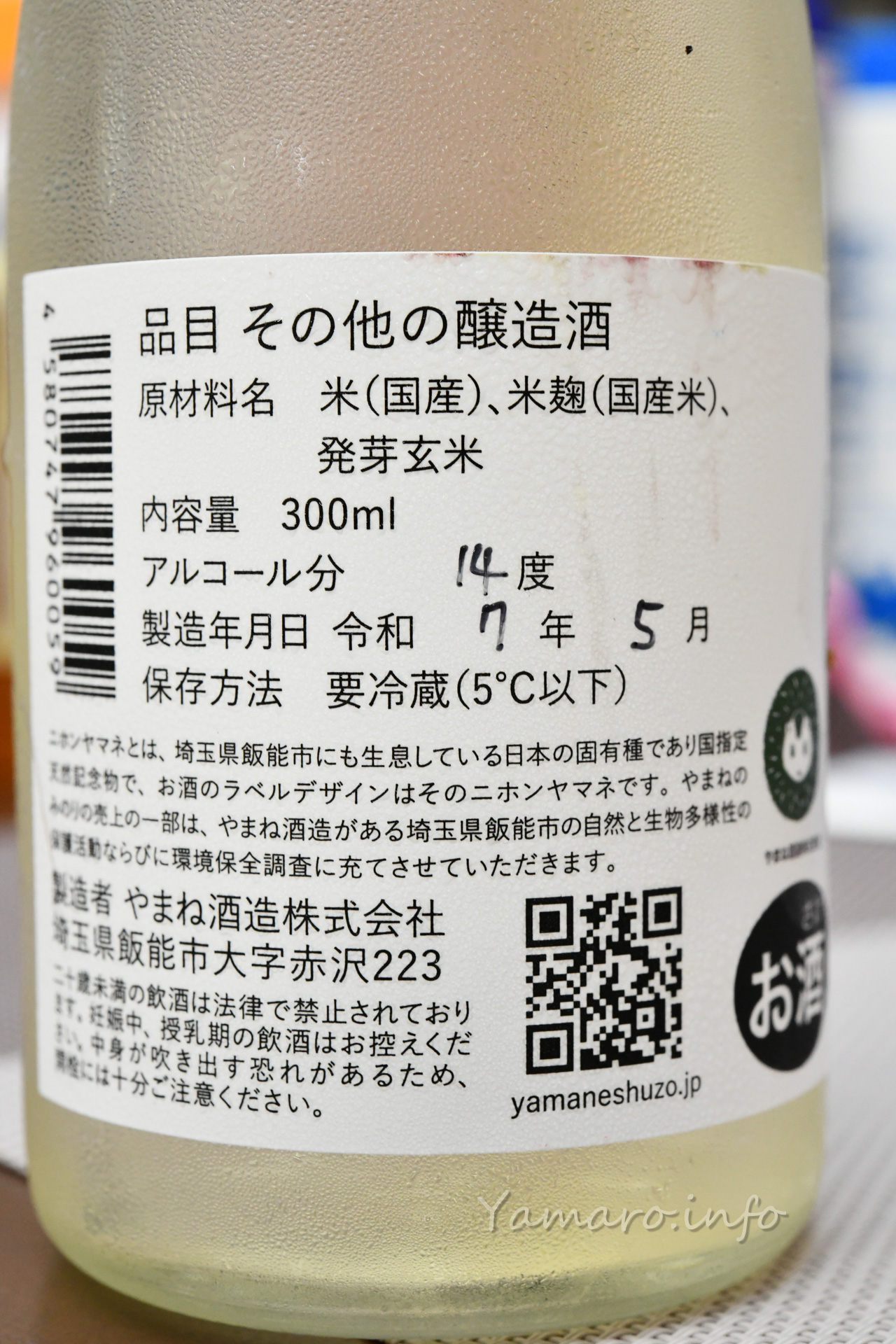

協会6号酵母、いわゆる新政酵母を使ったお酒です。今回は今までのやまねのみのりの中でもアルコール度数が高めの14度です。去年買ったものは11度でした。

毎回アルコール度数も変化します。

今回はやや辛口で味わい深くなっているとのことでした。

いつもの様に生酒なので、冷やした状態でいただきます。

上立香は酸味を感じさせるパイナップル? 口に含むと、おお、まず力強い酸味とともにさっぱりとした甘みと旨味、苦みで複雑味が今までのよりもありますね。パイナップル系ですが、甘みよりも酸味が今回は強いですね。アタックも割とありますが、それでも一般の日本酒よりやや低い14度なので、ガツンと強いアタックではないです。

温度が上がってくると、木桶の味わいと甘みが増してきますが、やはり強い酸味が主体です。

私は割と酸味のあるお酒大好きですが、今回は酸味主体になってしまった感じはありますね。もう少し酸味を抑えたほうがこの味わいのバランス的には良さげかなぁ。

今はやまね酒造の隣りにある民泊でやまねのみのりは多く提供されていて、一般流通はほとんどないそうです。唯一BASEでの公式通販で購入可能です。

濁りバージョンなど限定生産のものは残念ながら直売所でしか買えないんですよね。この点もう少し買いやすい酒屋さんで販売してもらえると…といつも思います。

また夏休みに入ったら買いに行きたいですね。