RICOHがPENTAXブランドにて、フィルムカメラプロジェクトを開始 すると発表しました。

個人的に、過去からPENTAXブランドのカメラを所有したこともなく、今後も買うことはなさそう(RICOHのGRは興味があるけど、レンズの画角がネック)ですが、今や大手カメラメーカーが生産を終了したフィルムカメラの新機種の開発を検討する ということで、SNS界隈でもこの話題で賑わいました。

VIDEO

動画も掲載されていて、割と本気っぽいですね。

PENTAXブランドにおいて、フィルムカメラ開発の検討を開始します。リコーイメージング/PENTAXが培ってきたフィルムカメラ開発のノウハウを生かし、ベテランの技術者と若い世代の技術者が一丸となって技術を承継すると同時に、新たな視点を加えることができないかを検討します。

https://news.ricoh-imaging.co.jp/rim_info/2022/20221220_037858.html

PENTAXのフィルムカメラは2003年発売の製品が最後に

さて、PENTAXのフィルムカメラ、最後に発表されたのは2003年。コンパクトカメラのESPIO 140V と一眼レフの*ist が同年に発売されたのを最後に、新型機種の登場はなく、現在に至っています。

つまり、開発の現場においては、最後のフィルムカメラ開発から20年程度経過していることになります。

と、この記事を書いていたら、TKO氏が語るFilm Prohjectの第2弾の動画で、同様のことが語られていました。

VIDEO

フィルムを取り巻く状況は良くないこと、若いユーザーに手が届く値段で新品保証付きのカメラを、今の時代に合ったカメラ、過去の技術者と一丸となって開発をすすすめる、デジタルを辞めちゃうということはない、そんなことをやってる暇はないだろうというつっこみを受けることはわかっている、でも興味が湧いたらなら応援して欲しい。

https://youtu.be/FXUmpqY3nWQ 要約するとこういうことみたいです。ただ、「フィルムを取り巻く状況は良くない」という点で個人的に想うのは、カメラというハードそのものよりも、フィルムそのもの(フィルムと現像関連、印画紙など)の懸念のほうが強いと思うのですが、いかがでしょう?

商売して成り立つか?

SNSで一番論議されたのは、この点でしょう。K-01 や、1/2.3型・1/1.7型センサ搭載のレンズ交換式カメラQシリーズが発売されたものの、いずれも生産完了となっています。

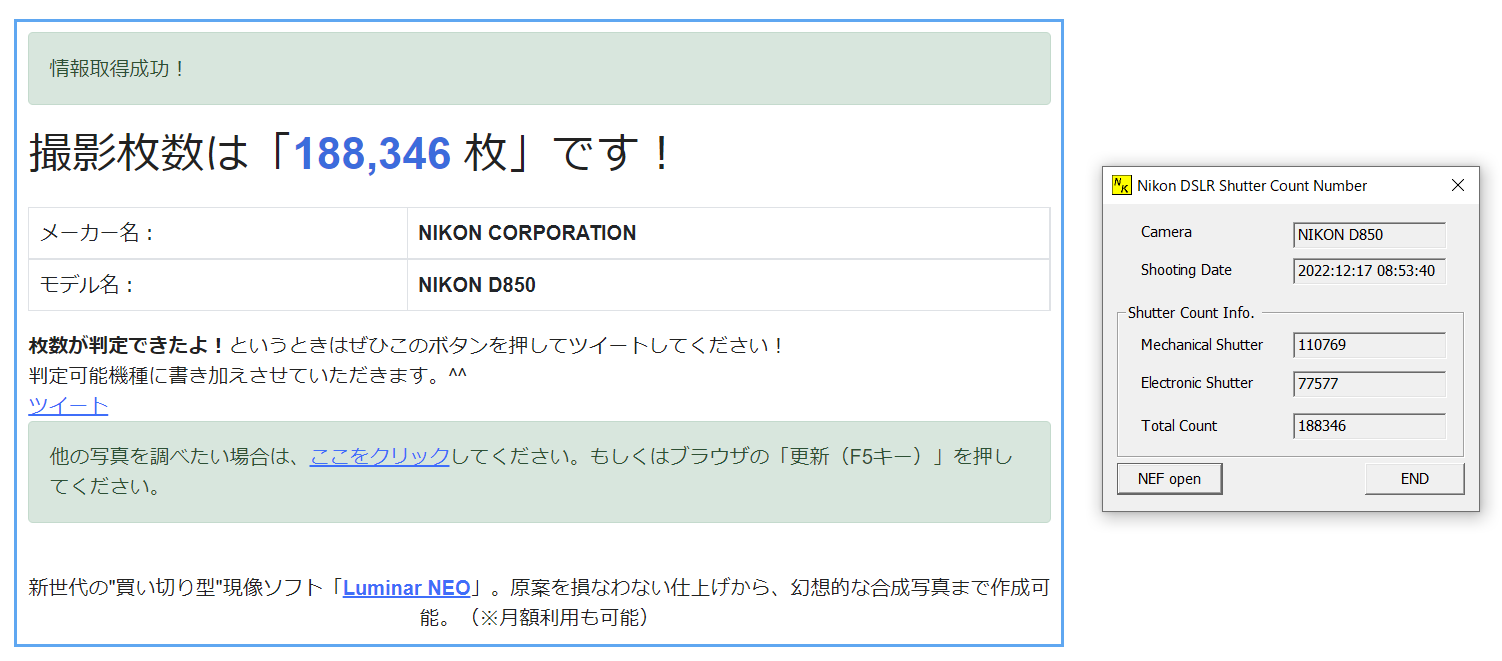

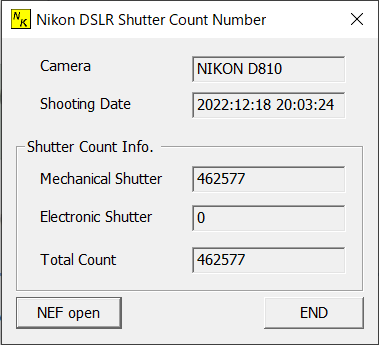

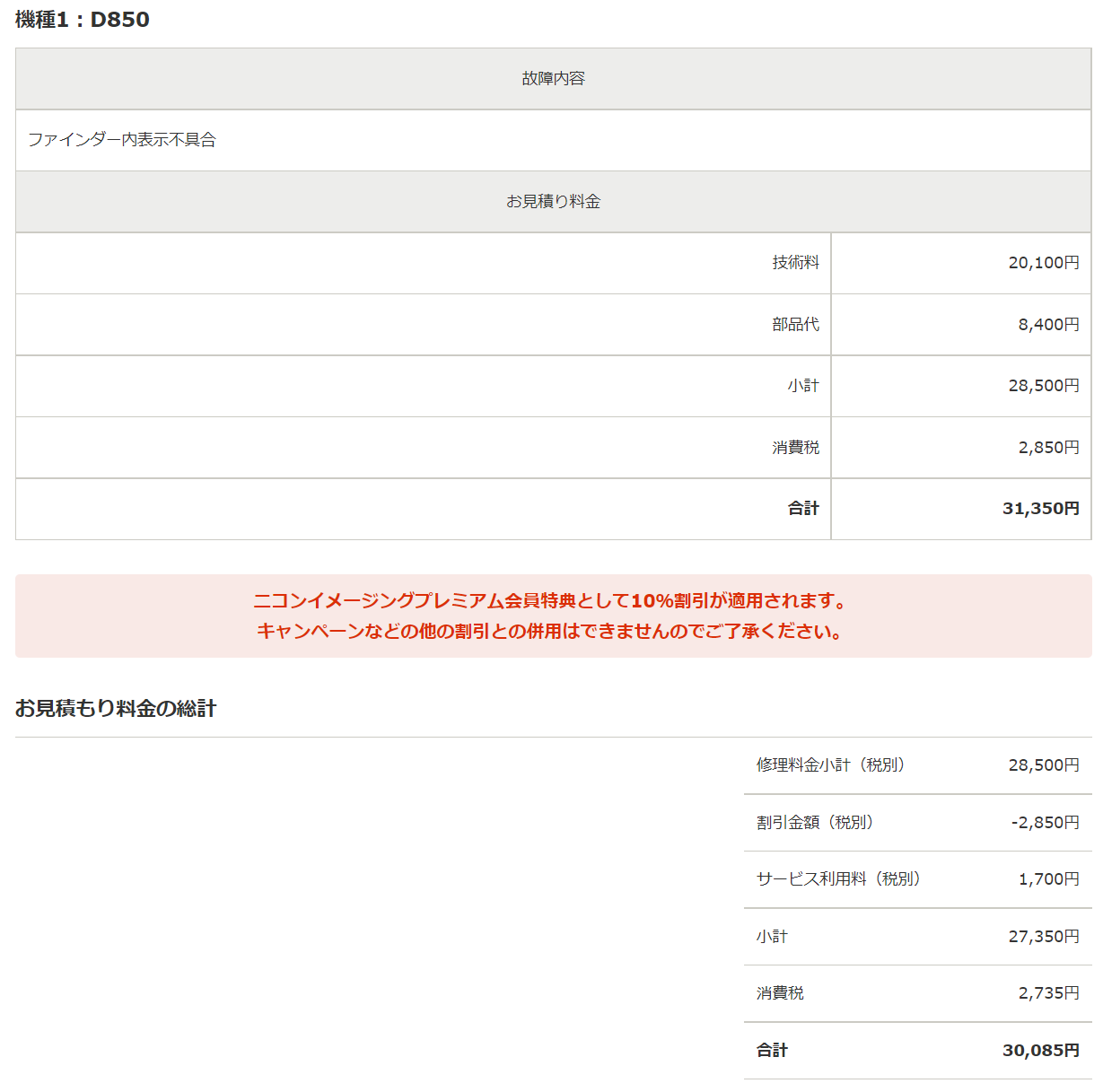

ただ、現状の一眼レフも、PENTAXブランドは売れているかというと、やはり苦しい状況かなと思います。II型 に改良されたものの、搭載されている3600万画素センサは、Nikonでは2012年のD800 や2014年のD810 で搭載された世代のものです。ライバルは既にその次の世代のセンサを搭載し、ミラーレスに以降していっている中、次世代機の姿は現時点で見えていません。

中判デジタル一眼レフの645Z は、2014年に発売されて以来、後継機の発表は現在に至るもなく、8年経過、その間に中判デジタルの世界ではFujifilmがミラーレスのGFXシリーズで登場し、あっという間に中判デジタル主力の座を奪っていきました。

APS-Cの一眼レフも、2020年のK-3III は現在も通用するスペックですが、せっかくの高速連写機なのに、それを活かせる望遠レンズのラインアップがサードを含めて貧弱なのが残念です。Canon EOS 7DII やNikon D500 と渡り合えるカメラのはずなのですが。

こうした状況の中、フィルムカメラを作る、ということは、動画にもあったように、社内の開発リソースを削ぐことにもなります。それでもRICOHがPENTAXブランドでフィルムカメラを開発する、と発表したことは、今や価格高騰でニッチになりつつあるフィルムに対して、ニッチな製品を作っていく、という意思表明でもあるかと思います。逆に、もはや王道のデジタル一眼レフカメラだけでは、商売にならない、ということなのでしょう。

若い世代にも手にしてもらえるフィルムカメラ、と言うことは、Leicaのように無尽蔵に価格を上げることは困難です。価格的制約がある中での開発は容易ではないでしょう。

もしかして、RICOHはPENTAXを手放すのではないか? フィルムプロジェクトのような企画は、どう見ても大手がやることではなく、新興企業やクラウドファンディングでやるような企画ですからね。

RICOH GRシリーズのように息の長いカメラを

今PENTAXはRICOHに買収されていますが、そのRICOHはフィルム時代のGR-1 からデジタルになった現代まで、長いことコンパクトカメラのGRシリーズを販売しています。ユーザーからも長く支持されてGRというブランド化に成功した、数少ないコンパクトカメラです。

1996年発売のフィルムコンパクトGR-1からGRリシーズは始まった

GRIII は、個人的にいいなぁと思いながらも、フィルム時代からの28mm(デジタルでは28mm相当の画角)レンズは、個人的にあまり好きではない画角故に、今まで手を出してきませんでした。RICOHブランドが持っているGRシリーズは大いに参考になるはずです 。RICOHブランドの技術者から得るものもあるでしょう。

フィルムメーカーも巻き込んで?まずはコンパクトカメラから

以上も踏まえた上で、茨の道だということは承知の上で、いずれはフルメカニカル一眼レフを、という目標を据えた上で、まずはコンパクトカメラからの開発になるようです。そして現在に合わせたカメラづくりを行うということ、過去の機種ののリバイバルではないということで、そのようなカメラが理想なのか。

フィルムメーカーも巻き込んで、と言うのは、やはりフィルムがないと、そして現像ができないと、フィルムカメラの意味がないからです。

話が脱線したけど、まずはコンパクトカメラ、というからには、AFコンパクトカメラでしょうね。シンプルな単焦点レンズを搭載した、GR-1のようなカメラ。でもGR-1をインスパイアしてはならない、PENTAXらしさのあるカメラ。そして価格的にわかものにも手が届く物。

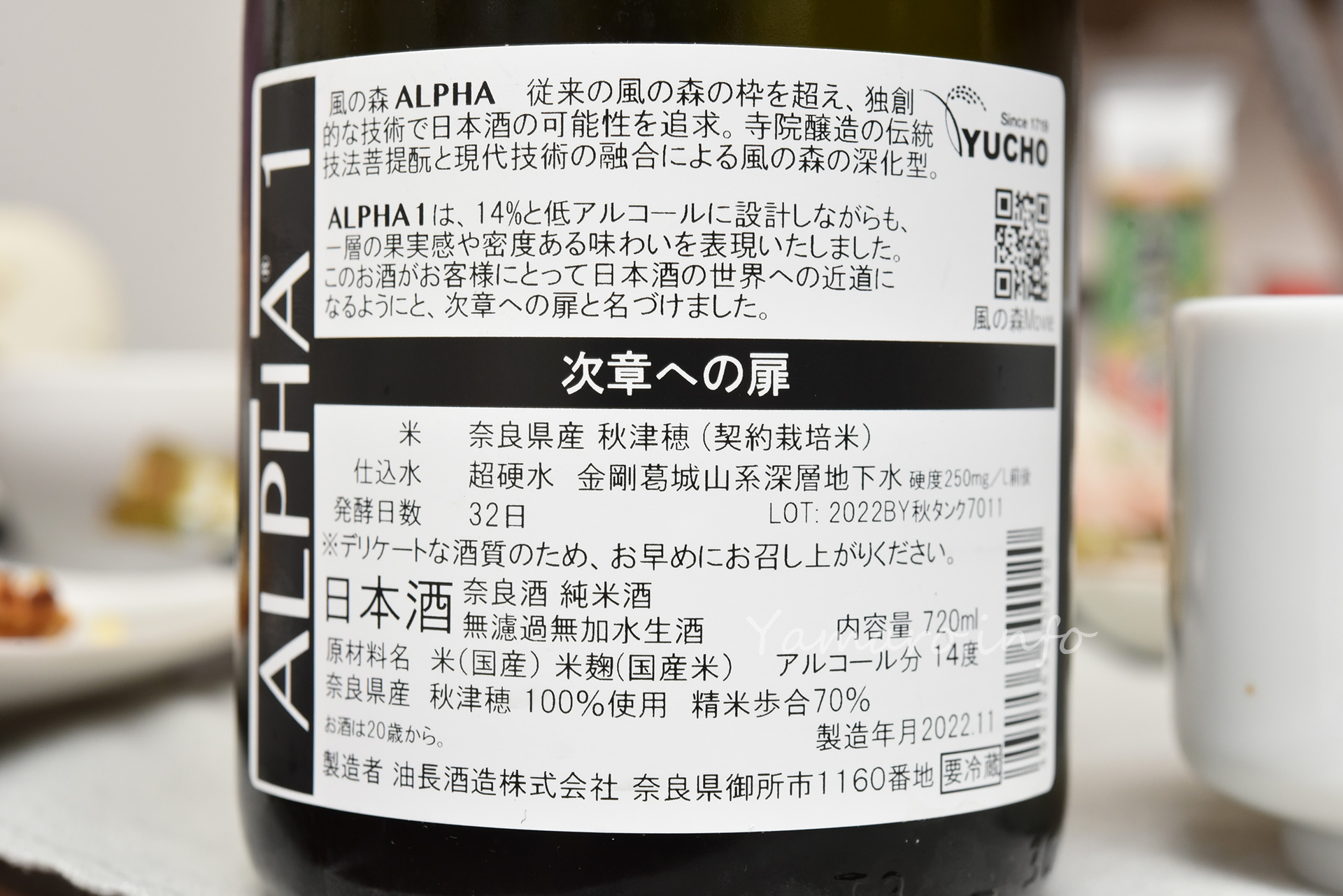

今でも持っています、たまに使いたくなる京セラT PROOF

そういった点では、京セラがフィルムコンパクト末期に出したT PROOFのような、シャッター押すだけの超シンプルカメラなのに、Carl Zeiss T* Tessar 35mm F3.5とレンズは拘った、そんなカメラも良いですね。

私のようなオジサン世代には、もうフィルムコンパクトは手持ちのT PROOFで十分ですが、若者が新品で買いたいカメラには、価格とシンプルさ、フィルム購入と現像のハードルの低さ、ここが肝となってくるでしょう。

ノスタルジーなカメラは、かつてNikonがSP やS3 のリバイバルを行いましたが、技術者への技術継承という面もあったにしろ、商売的には難しかったようで、これはデジタル一眼レフながらクラシックなデザインのDf でも同様だったようです。