1 NIKKOR全般の持病である、絞りが動かないトラブルが再発してしまった1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6。メーカー修理も終了し、中古もほぼ同じ症状のレンズしかない。なので自力修理しようと思い、絞りユニットをAliExpressで購入し届きました。

修理は冬休みの課題にしようと思っていたのですが、目の前に部品があると、早く直したくてしょうがない!となりまして、ついつい手を出してしまいました。

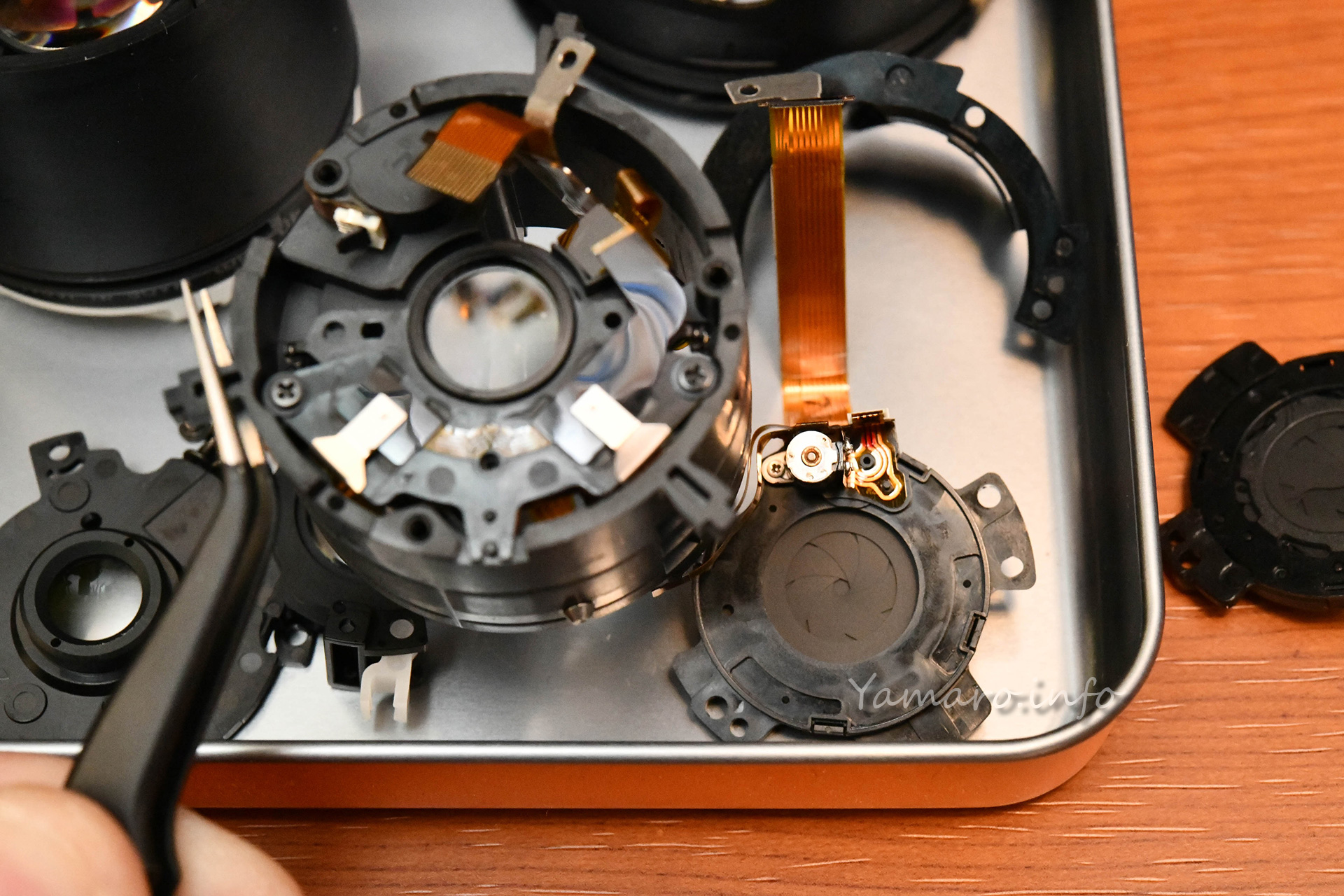

使った道具は、帯電防止ピンセット、+00番の精密ドライバー、ディズニーランドで買ってきたお土産の缶の蓋(部品受け)です。

※注意! ここからは分解工程の写真です。分解後、正常に戻せる保証はどこにもありません! 参考にならないかもしれません、全ては自己責任です。

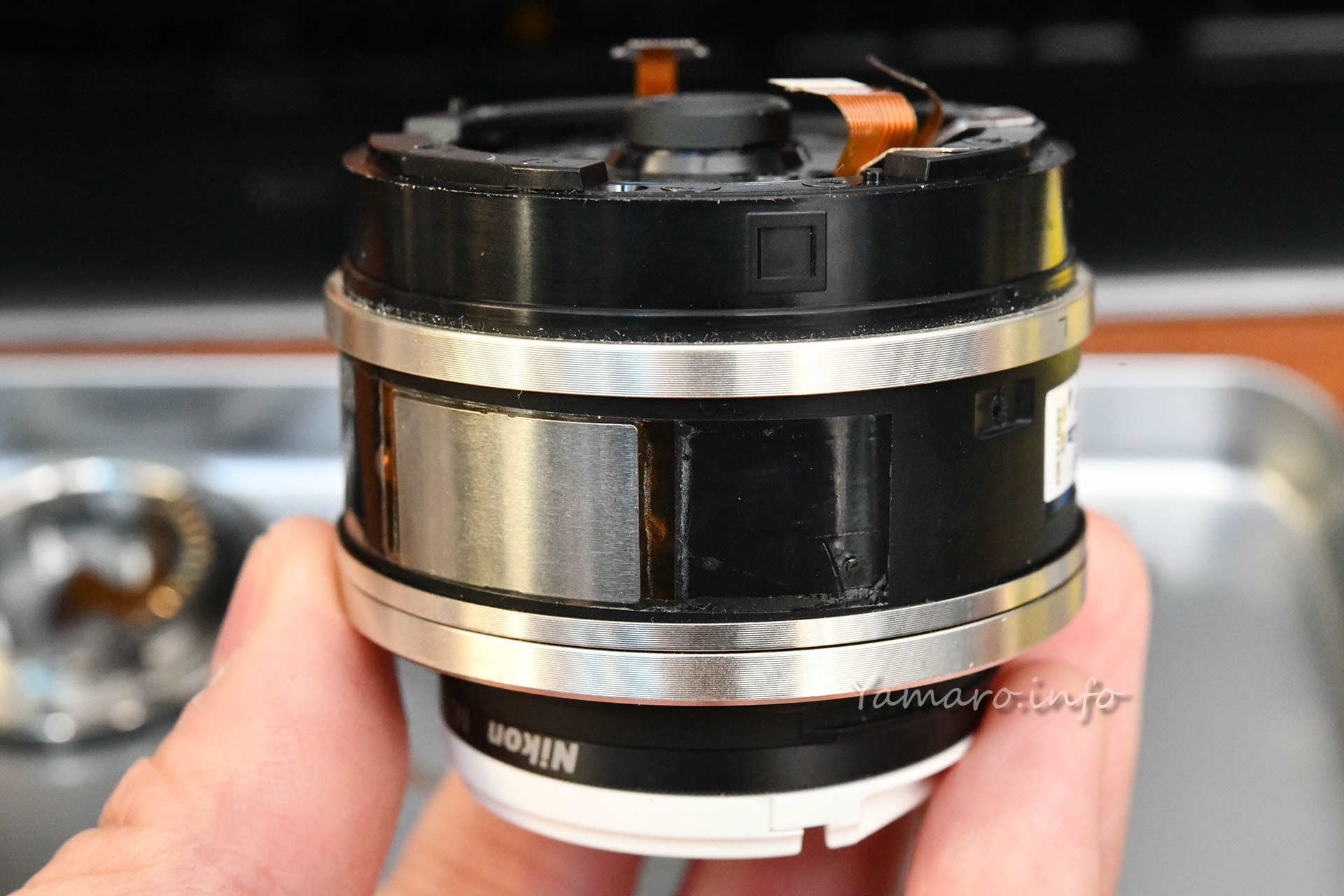

- マウント側の後玉のある部分の黒いプレートを外します。

2. 金属マウントを止めているネジを外してマウントを取り外します。このとき電子接点もくっついて来ますが、先に電子接点とマウントを止めているネジを外したほうが良かったです(反省点)。電子接点から伸びているFPCもコネクタから抜きます。

3. シムシートと透明な絶縁シート?を外します(載っかっているだけ)

4. 黒い線が締結されているネジを外し、3つのFPCをコネクタから抜きます。基板を止めている2つのネジを外して基板を取り外します。さらに金属プレートのネジを外し、外装のネジを3本外して、外装リングを抜き取ります

5. ズームリングのゴムローレットを外します

6. ズームリングのテープを外して接点プレートを止めているネジを外し、接点プレートを取り外します。更にレンズ正面側の化粧リングを外します(ネジロック剤がついているので硬めです)

7. ズームリングを引き抜きます ※このとき外れているFPCやFPCについている金属プレートが引っかからないよう注意

8. カムを止めているネジを外し、金属カラー?を抜き取り、カムの部品を抜き取ります ※このときスプリングとガイド部品が脱落するので、必ずトレイの上で作業しましょう

9. 落ちてきた部品、ここともう1箇所ネジ締結していない部分にスプリングと金属ガイド部品に入っていたっぽいです。復元時に忘れずに入れておきましょう。

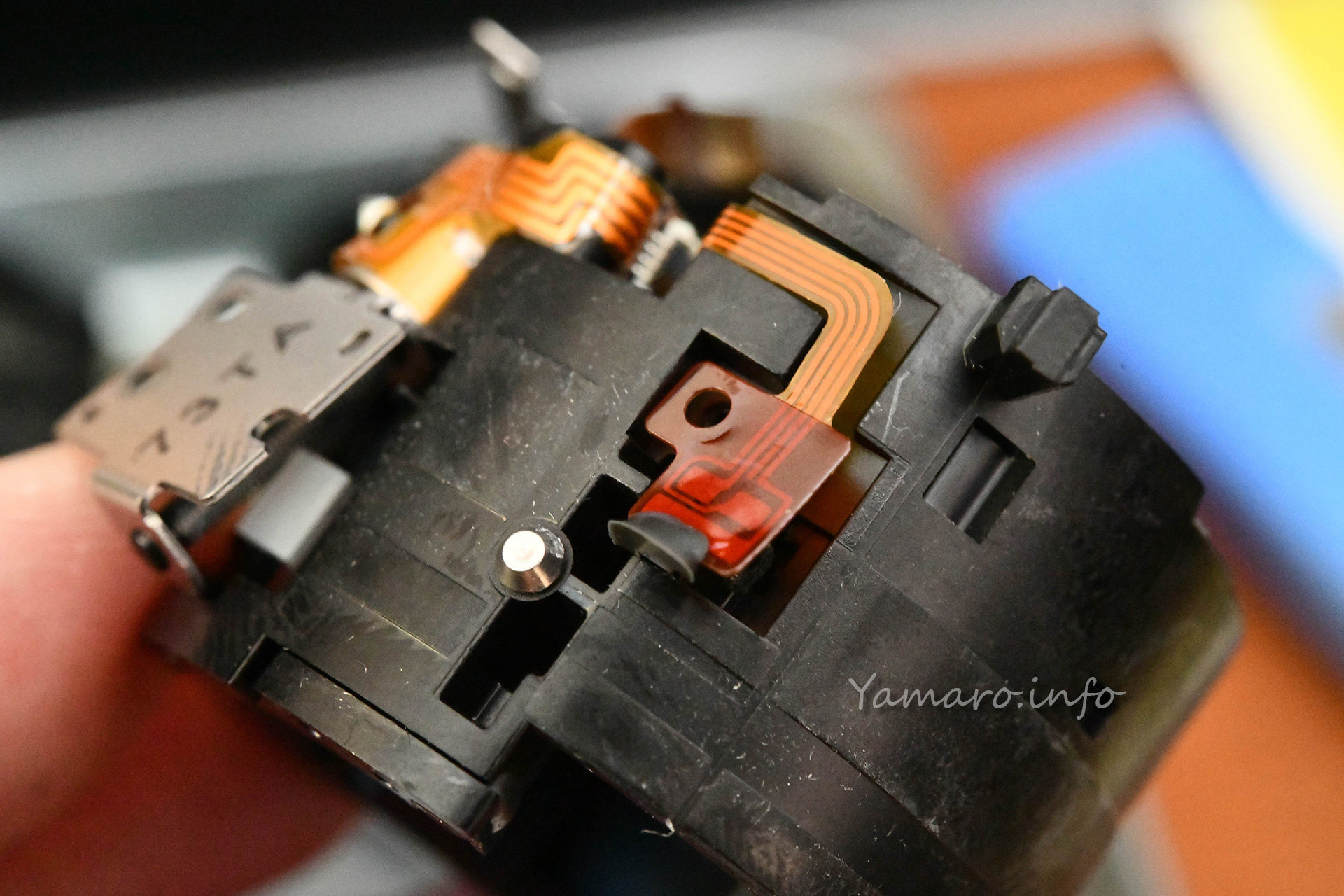

ここではスプリングも抜いておきます。

10. 内部のユニットを引き抜き、鏡胴と前玉の部品と分離させます

11. 外したユニット横にある金属プレートを締結しているネジ2本を外し、写真のようにモータがフリーの状態にします。これがフォーカシングのためのSTMのようですね

12. ネジ3本を外して中玉のハウジングを抜き取ります

13. 写真のFPCを止めているネジを外し、FPCを取り出します。接着剤がついているので、ゆっくりと引っ張り剥がします

14. 引き剥がした先にあるFPCの中継コネクタの黒いラッチを持ち上げて、FPCを引き抜きます ※ラッチを上げずにFPCを無理やり引き抜かないこと

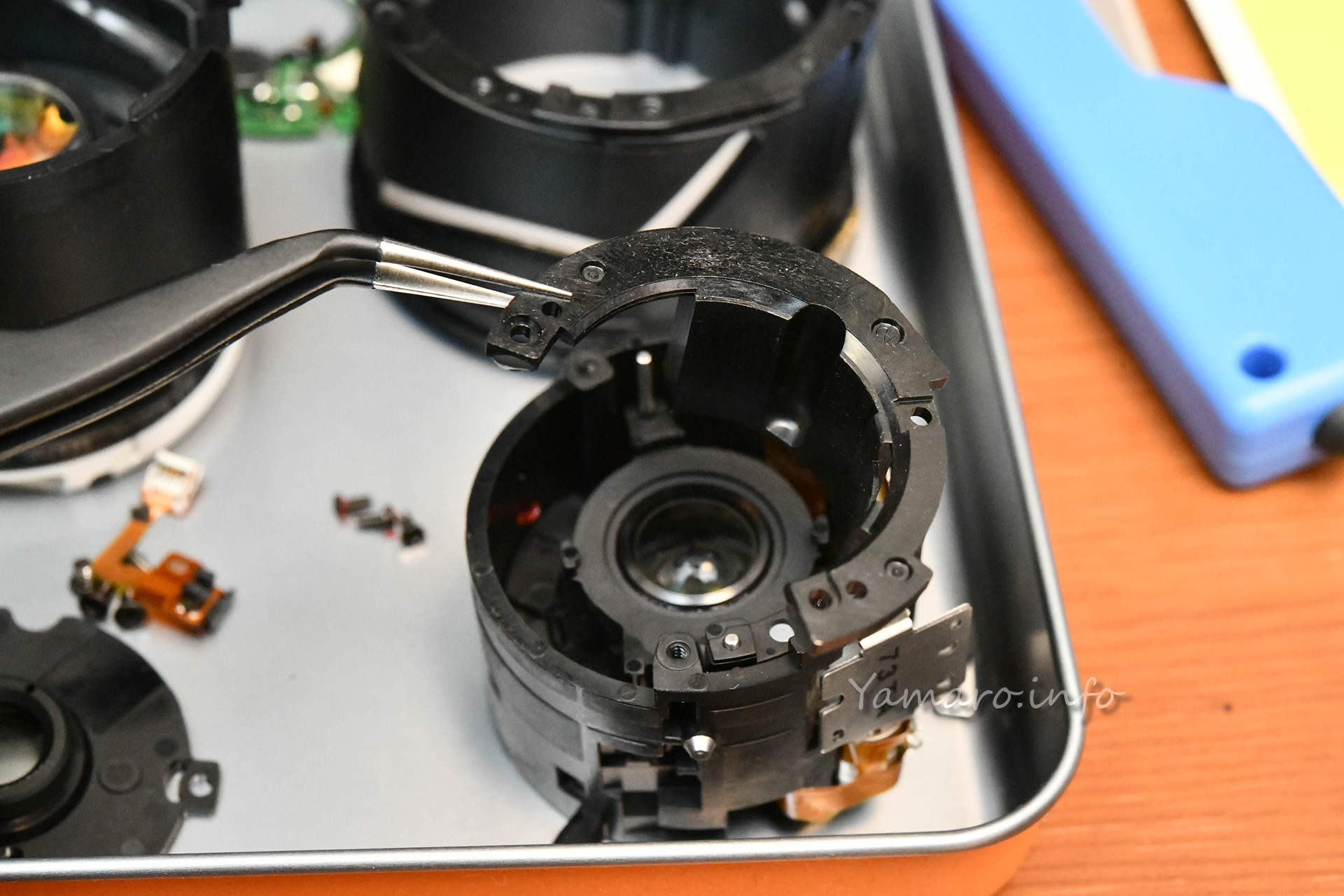

15. 裏返して、ネジ3本を外してプレートを取り外します

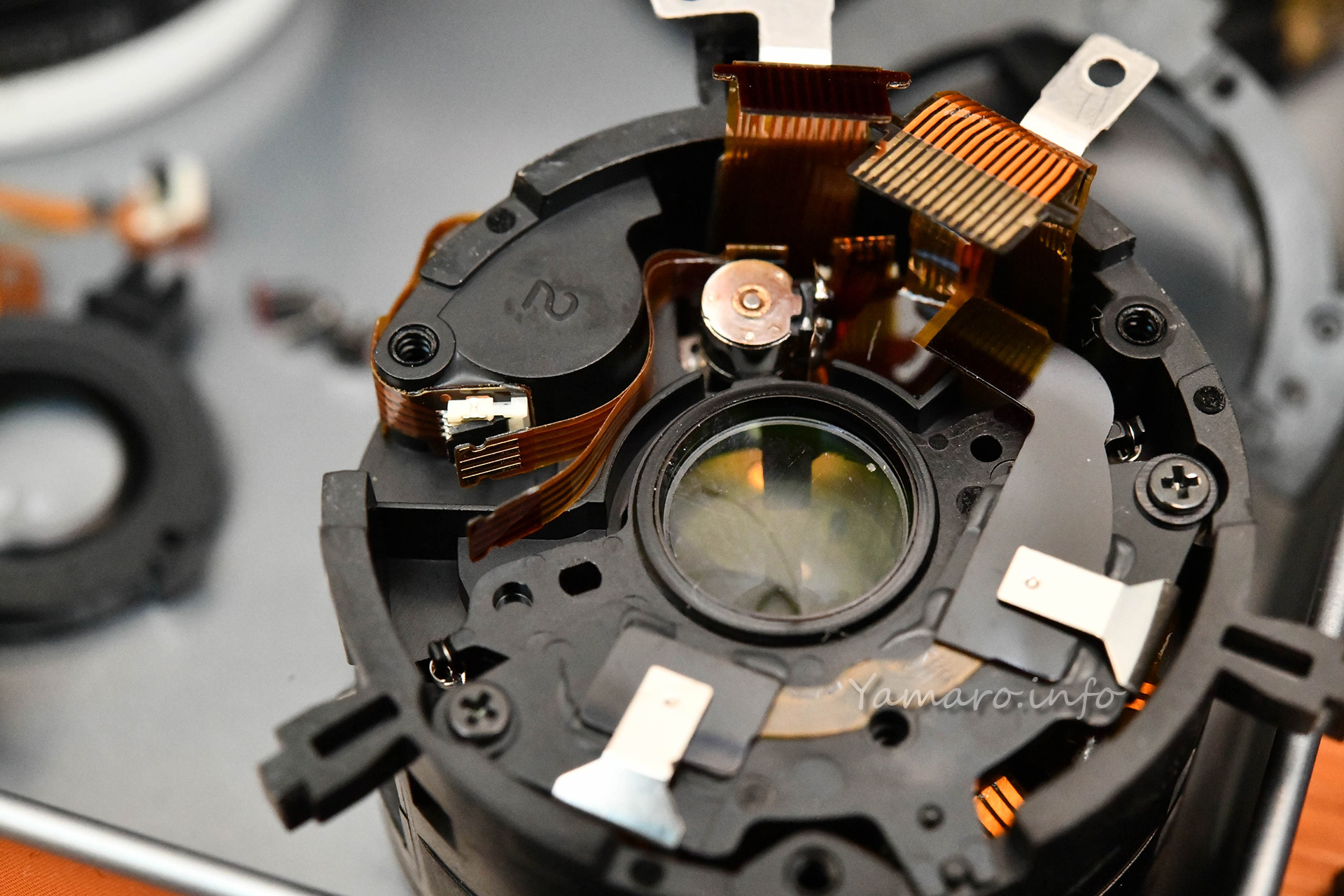

16. フォーカスレンズを取り外すと、絞りユニットが見えました! 絞りユニットを止めているネジを外しておきます

17. 写真左側のFPCの白コネクタの黒いラッチを上げて、FPCを引き抜きます。あとはFPCを絞りのモータ側に追いやって、絞りユニットを外します

※このとき、金属プレート付きのFPCもうまく穴の奥に追いやってください

18. 外れた絞りユニットには、更にFPCが中継コネクタ経由でついているため、黒ラッチを上げて取り外します。しかもFPCがモータ側に接着されているので、ゆっくりじわっと剥がします

以上で絞りユニット単体まで分離できました。いや結構部品が細かくてしんどい!

私は普段仕事でこのサイズのネジやFPCなど扱っているので慣れていますが、そうでないとFPCのコネクタからの抜き差しはけっこう大変かもしれません。

FPCは斜め刺しで接点不良になりやすく、また経年すると接点が潰れて接触抵抗が増えてしまいます。

AliExpressで買った絞りユニットは、取り外したものと瓜二つで、純正部品なんですかね? これが手に入ってしまう中国恐るべし。その他のカメラの部品も何でも手に入っちゃいますからね、リバースエンジニアリングなのか、実際の修理部品の横流しなのか知りませんが…

復元は逆手順ですが、手順9で脱落した部品を入れるのを忘れずに。入れ方はコツが要りますが、半分程度入れてスプリングと金属部品が落ちないよう支えながらもう1つを入れる(文章で伝えづらい!)やり方で何とかなりました。

動作確認

さて何とか復元しました。

ネジも余っていないぜ(笑) コツとしては、初めてバラす場合は、外した順番にネジや部品を並べる、これが一番間違いがないです。可能であれば細かく分けられたトレイを使えば、順番に部品を並べて混ざらなくて済みます。

基板もあるので、帯電しにくいプラ製でもカーボンなどを含有する導電バットや、ステンレスバットをおすすめしたいです。

さて絞りは…

ハイ作動しています! いや~ここまでやって直らなかったらちょっと悲しかったので、悲しまずに済みました。

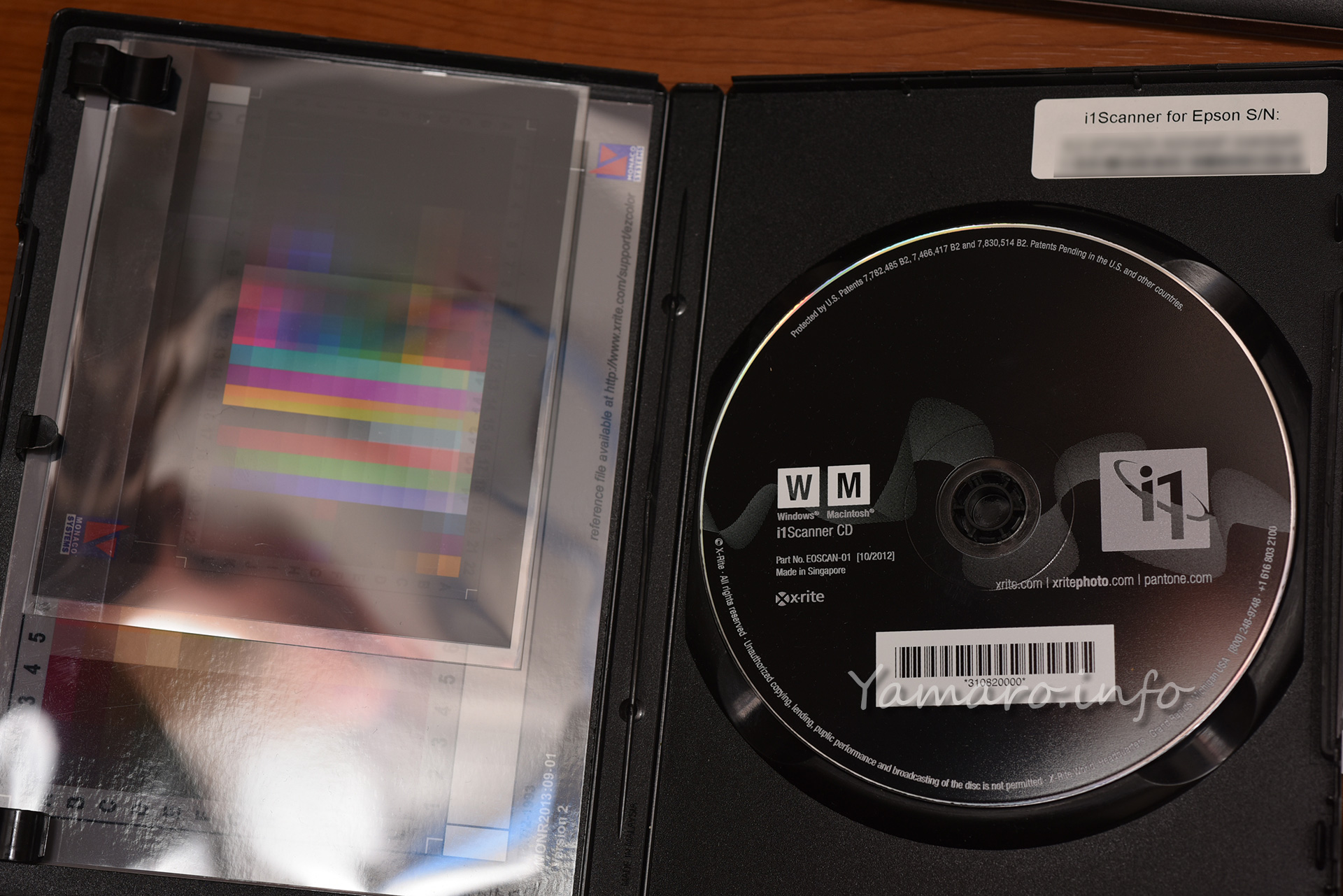

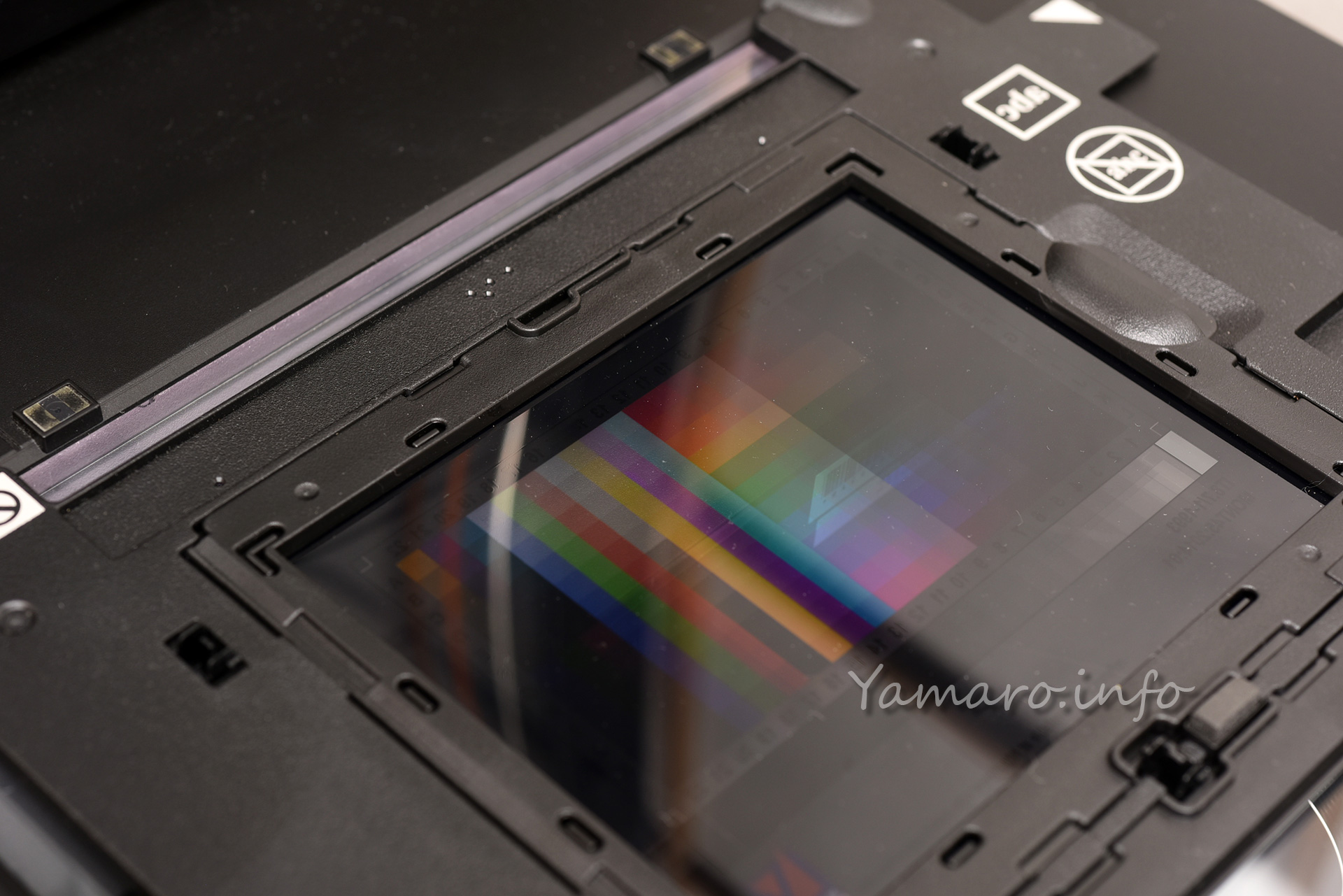

さて、外した絞りユニットですが、絞りの機械的不具合はなさそうです。モータを外して、絞りだけの状態でちゃんと絞りが開閉することを確認。

この部品単体でも売られている、モータの先に着いている白い小さなギヤですが…

ここが変形して絞り側のギヤと噛み合っていない不具合が多いとされていますが、ぱっと見は大丈夫そうに見えます。

とはいえ直径2mm程度しかないギヤ、よく見ると変形があるかもしれません。時間があれば、ベローズを使って数倍で撮影してみたいと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9df98f.4d52fba4.1c9df990.fc47bc2c/?me_id=1270903&item_id=10888257&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-kojima%2Fcabinet%2Fn0000000279%2F4988617184428_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3741ad37.b002998a.3741ad38.1f817e94/?me_id=1220942&item_id=11841715&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fec-current%2Fcabinet%2F207%2F4988617202375.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/371fedf6.c5e21197.371fedf7.7da7d8e5/?me_id=1234375&item_id=10012807&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffukutaya%2Fcabinet%2Ffukutaya%2Fsake2%2Fzaku-hiya23-1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)