PCの写真保管用のHDD、SEAGATEの8TBが使用率95%となり、さすがにそろそろ危険なので、同じSEAGATEのBarraCuda Pro ST14000DM001 (14TB) が、オクで安く出ていたので(しかも2千円割引クーポンが使えた!)、購入しました。

SEAGATE BarraCuda Pro ST14000DM001 (14TB) すでに型落ち品なのか、現在価格コム には販売店登録はすでにがなく、後継品は…どれなんでしょう? ST14000NE0008 辺りかな、NAS用となっていますが。メーカーHPにはまだ記載されていますし、今入手できる同社の14TB のHDDは、NAS用か、エンタープライズ向け(業務用)だけのようですね。

BarraCudaシリーズは割とよく使っていますが、SEAGATEのHDDはクラッシュが多いともよく言われていたりもしますが、今までの8TBも特段問題なく、4年近く使っているので、当たりだったかな。

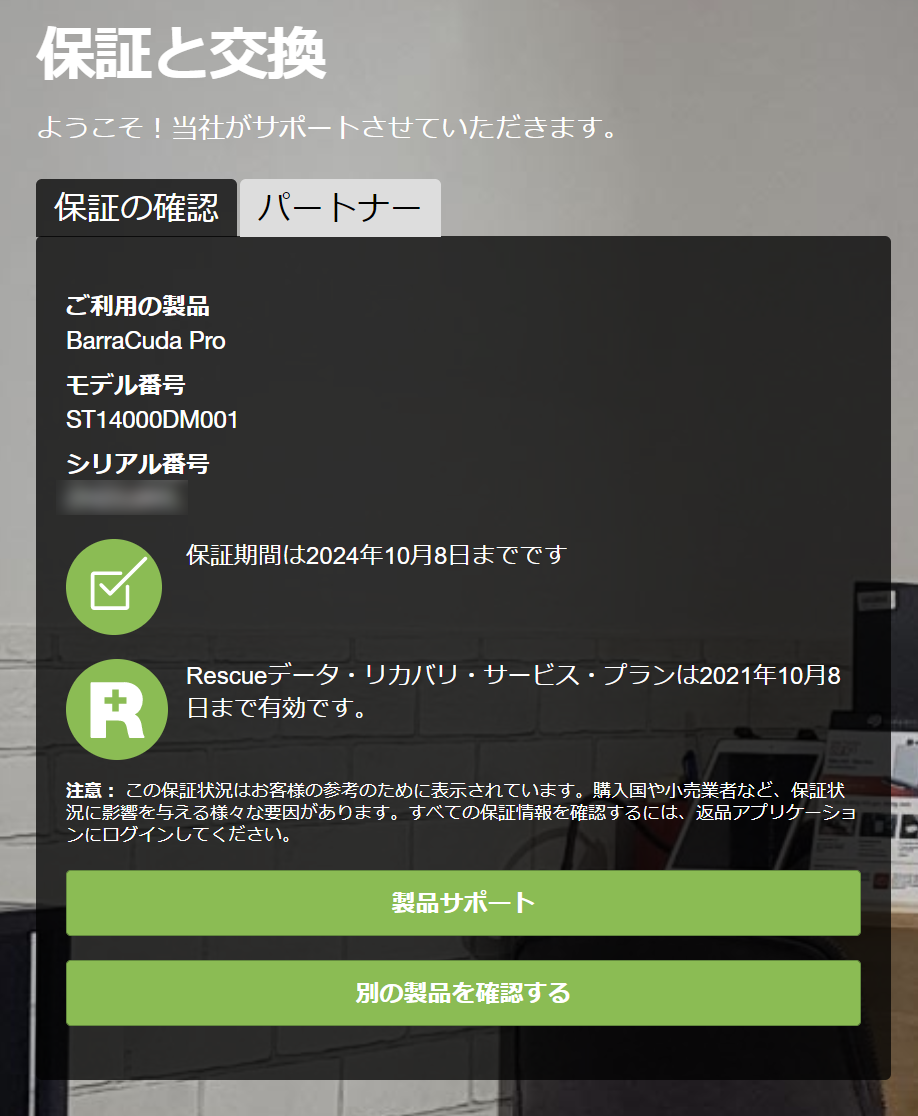

BarraCuda Proの場合、製品保証は5年と長い上に、2年間のRescueデータ・リカバリ・プランも付属しています。

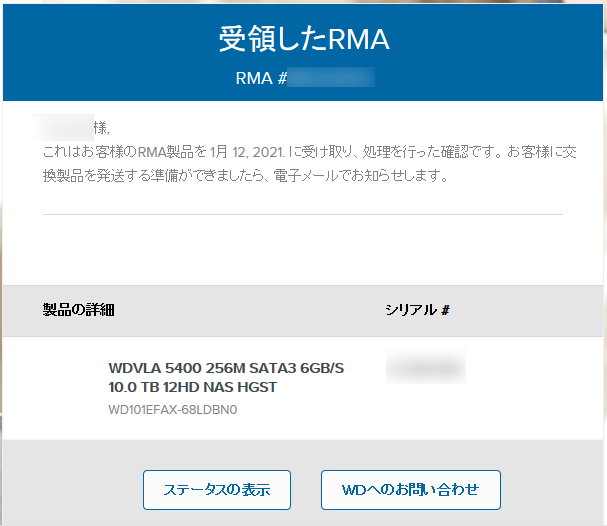

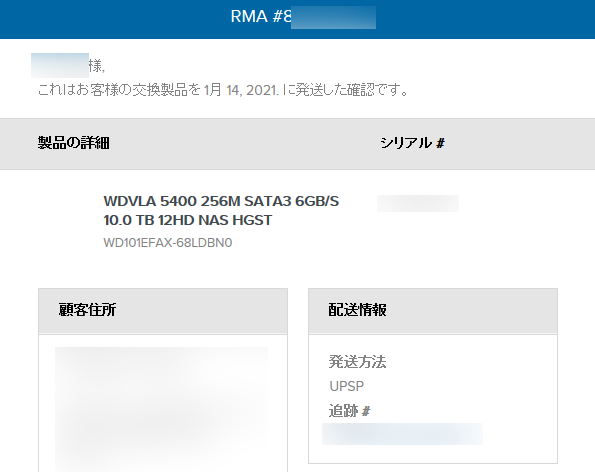

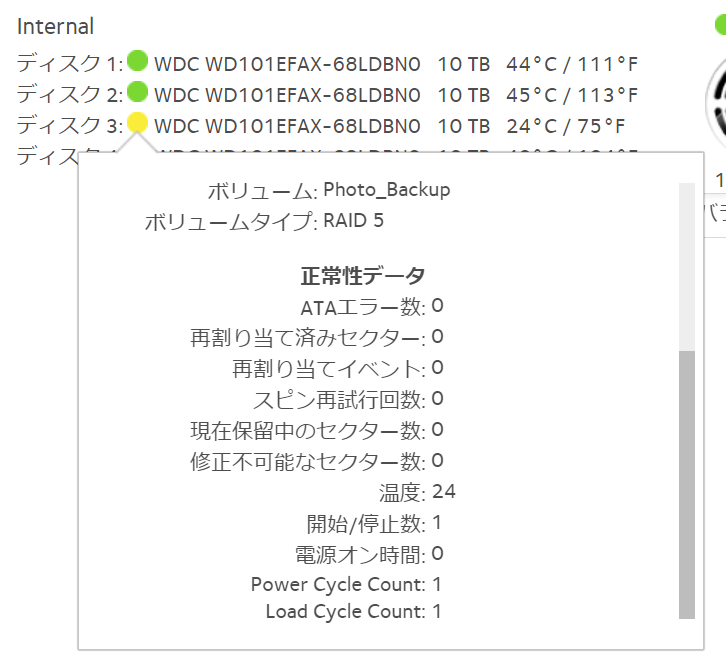

最近のHDDは保証期間は購入日に関係なく製造年月から設定される

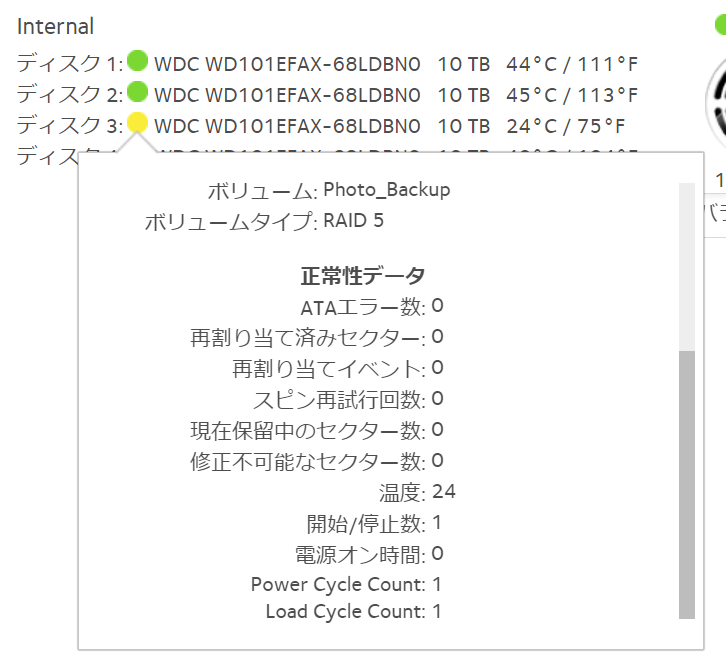

今回買ったHDDはバルクの流通品らしく、写真の通り製造は2019年3月29日となっており、現時点で2年近く経過したものとなっています。SEAGATEのHP で、シリアルナンバーから保証期間がわかります。

保証期間はSEAGATEのHPで確認可能 どうやら、製造から半年程度は、流通期間ということで猶予を持っているようで、2024年10月まで保証期間が残っています。実質3年半以上は保証されていてよかったです。リカバリサービスも、今年10月までなので、初期不良程度には対応できるでしょう。もっとも、NASとクラウドに、にすでにバックアップは取っていますけどね。

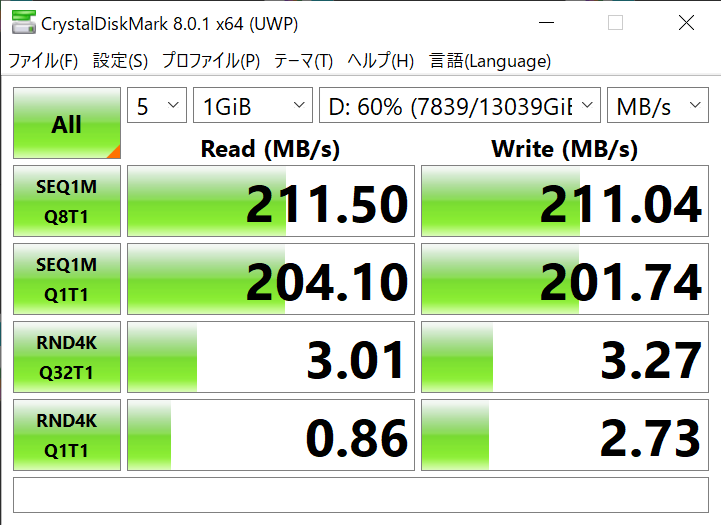

HDD新規購入恒例、ベンチマークテスト

PC用のHDDを買ったら必ず行うベンチマークテスト、おなじみのCrystalDiskMark でテストしてみました。

ST14000DM001 ST8000DM004 MD04ACA600 左からSEAGATE BarraCuda Pro(14TB) 、BarraCuda(8TB)、東芝6TB やはり7200rmpのHDDで容量も大きいだけあって、Read/Write共に200MB/s出ています。実際、写真編集で使っていても、SSDほどではないにしろ、ストレスは少ないですね。

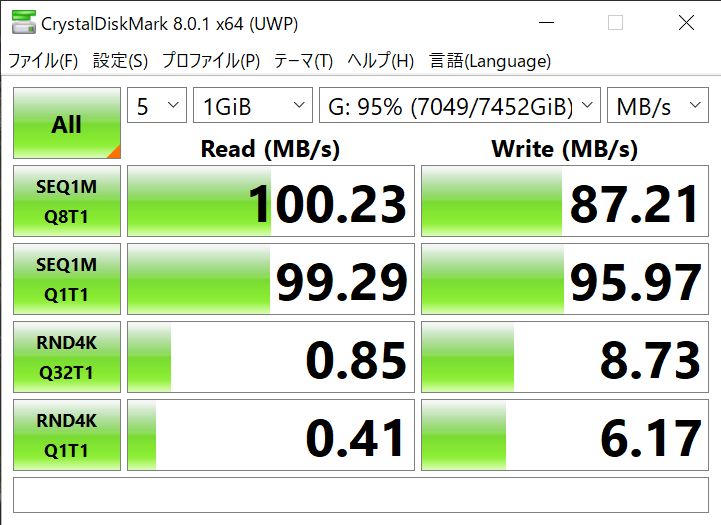

一方、8TBのBarraCudaは、5400rpmなので、元々スピードはもう一歩な上に、恐らく残容量が少ないために、かなり遅い結果となりました。実際には、もう少し容量を空けていれば、160MB/s程度はあるはず。

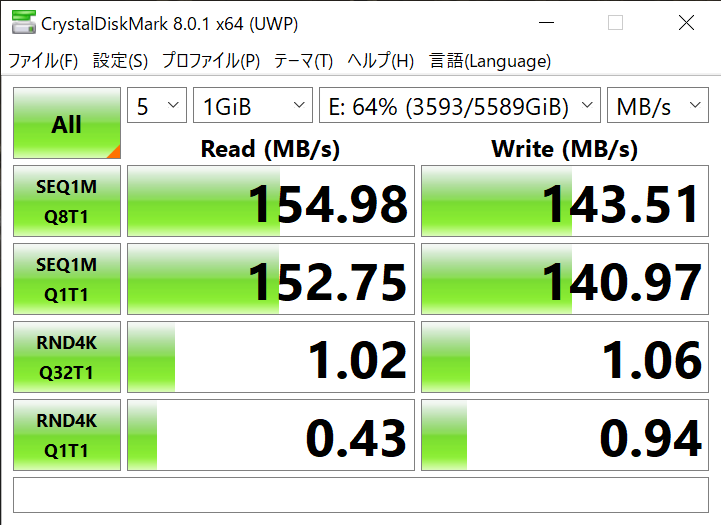

5年前に買った東芝のMD04ACA600(未だ売っている!)は、当時としても割と速いHDDだったので、今でも速くもなく遅くもなく程度には使えそうです。こちらも残容量が少ないので、もう少し開ければこれより速いはず。

14TBとは言え、すでに8TB近く容量を使っているので、残った2台もしばらくは使い続けます。今の所、エラークラスタはなく、異常な音も発生していないです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e882c37.2cc7d4d1.1e882c38.e62dfc8f/?me_id=1285013&item_id=10000135&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkounokura-webshop%2Fcabinet%2Fshohin%2Fimgrc0070779657.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c0447d7.1a4770ed.1c0447d8.d43f6a2a/?me_id=1253726&item_id=10002840&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fnikondirect%2Fproduct%2Fimg%2Fpsr00753_01_m.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)