6月26日土曜日、東京都は大手町の自衛隊大規模接種センターに行ってきました。

16日に65歳以上の年齢制限が撤廃されて18歳以上となり、ちょうど自治体から接種券が届いていたので、すぐに予約を行いました。その後、すぐに予約が埋まってしまったようで、大規模接種センターのモデルナ製ワクチンも、現時点では入荷した分に対して接種予約が全て埋まったようです。

ともあれ、この夏帰省したいのもあって、早めに受けることとしました。

ちなみに医療従事者の妻は、すでにファイザー製のワクチン接種を2回目まで終えています。

地下鉄大手町駅から会場へ

私は地下鉄沿線沿い在住なので、今回大手町駅まで行き、そこから会場に向かいました。

行き方は、HPに書いていたのですが、丸ノ内線で降りたところまでは良かったけど、肝心のC2b出口の案内掲示がどこにもなく…ちょっと分かりづらいですね。

案内スタッフがいるとのことでしたが、残念ながら、すぐ近くにはいなく、何となくで移動して、東西線まで移動したところ、なんとか案内掲示板を見つけました。

東西線まで移動したら案内表示が

東西線まで移動したら案内表示が案内表示は東西線付近にはたくさんありました。できれば、他の路線にも欲しかったな…。

会場近くになると、あちこちに案内看板を持った係員も立っているので、わからなければ聞けばよいでしょう。

大手町合同庁舎に到着

大手町合同庁舎の接種会場に到着

これまで65歳以上で、キャパシティに余裕があったようですが、若い世代も接種できるようになり、一気に予約が埋まりました。若者も多かったです。そりゃ老人がここまでわざわざ移動してくるのは難しいですよね。できれば地元で受けたいですよね。行動力のある若い人が、大規模接種センターで摂取するのは理にかなっていますね。さて、中は撮影禁止なので、写真はここまでです。

システマチックで超スムーズ! 接種までは15分程度

とにかくたくさんの人が対応していて、受付ではタブレットを使って、接種券のバーコードを読み取っていました。

4色のファイルングがあって、それぞれの色で、並ぶレーンや接種会場を分けていました。

びっくりするくらいズムーズで、あれだけ人が来ているのに、ほとんど待ち時間なく進みます。

ちなみに、15時で予約して、14時45分に会場につきましたが、その時は14時~16時の予約の人が入れる状態でした。したがって、多少は予約時間をずれても問題なさそうでした。ただ、極端に遅い早いは真ナー的にもNGですね。

移動は多いものの、各チェックポイントもスムーズで、システマチック。

恐らくですが、自衛隊は総火演などの大規模イベントを昔からやっているので、こうした人をスムーズに移動させてる力に長けているからかな?なんて思いました。

モデルナのワクチンはそんなに痛くなかった

さてワクチン接種ですが、大規模接種センターはモデルナ製です。あくまで個人的感想ですが、刺してワクチンを入れるときの痛みは、去年受けたインフルエンザ予防接種よりも全然痛くなかったですね。

その後の腫れや痛みもありませんでした。

ただ、1日経過してから、注射した辺りの腕の筋肉に、やや痛みはあります。重いものを持てないとか、腕が上がらないほどではありません。

また、発熱も、接種した当日は平熱でした、翌日午後から、少し気だるいと思って熱を測ったら37.3℃、ピークは37.6℃でしたが、夕方には37.2℃まで下がっています。

1回目接種は、熱は出ても長く続かないようです。

ただ、2回目を接種した妻が、その後1週間近く熱が出たり体調不良だったので、2回目接種後は、仕事や学校は休んだほうが良いかもしれません。

2回目の接種予約は会場で行う

さて、スムーズに接種が終わり、アナフェラキシー観察のための15分の待機中に、次回の接種予約を行います。

これが一番時間がかかりました。なぜなら、自分の前にいた老夫婦が、あーでもないこーでもないと、いつまでも予約日が決まらなかったから、結局15分の待機は、予約待ちで終了しました。

自分は次回予約は4週間ちょっと先の水曜日夜にしました。すぐに予約が取れれば、予約受付自体は3分程度でした?

今回、自治体接種がまだ先になりそうだったので、大規模接種会場で行いましたが、移動が苦でなければ、非常にわかりやすいですし、安心に接種できる気がしました。

あとは、妻が苦しんだように、2回目の接種後の体調不良がどの程度か気になるところです。

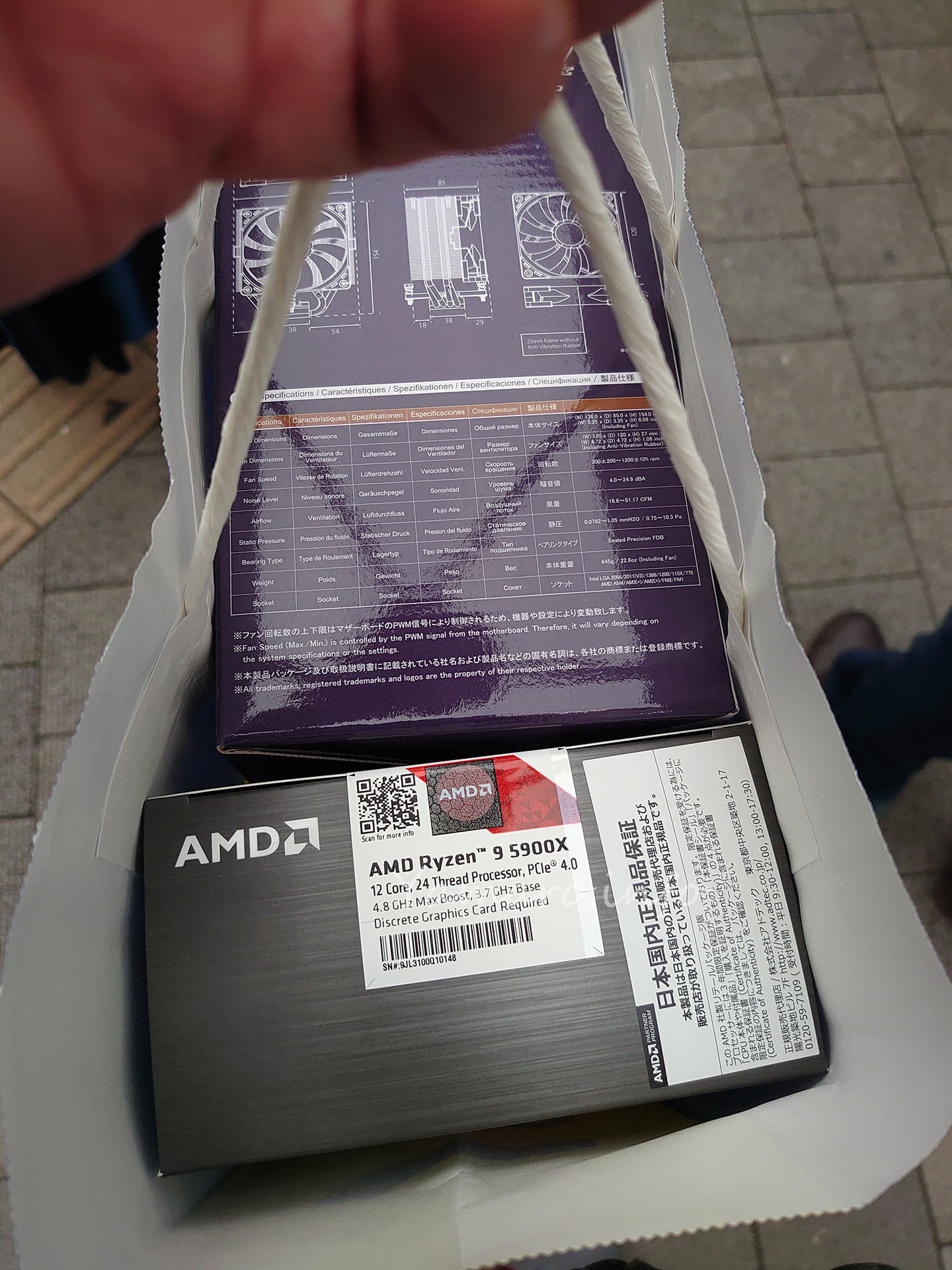

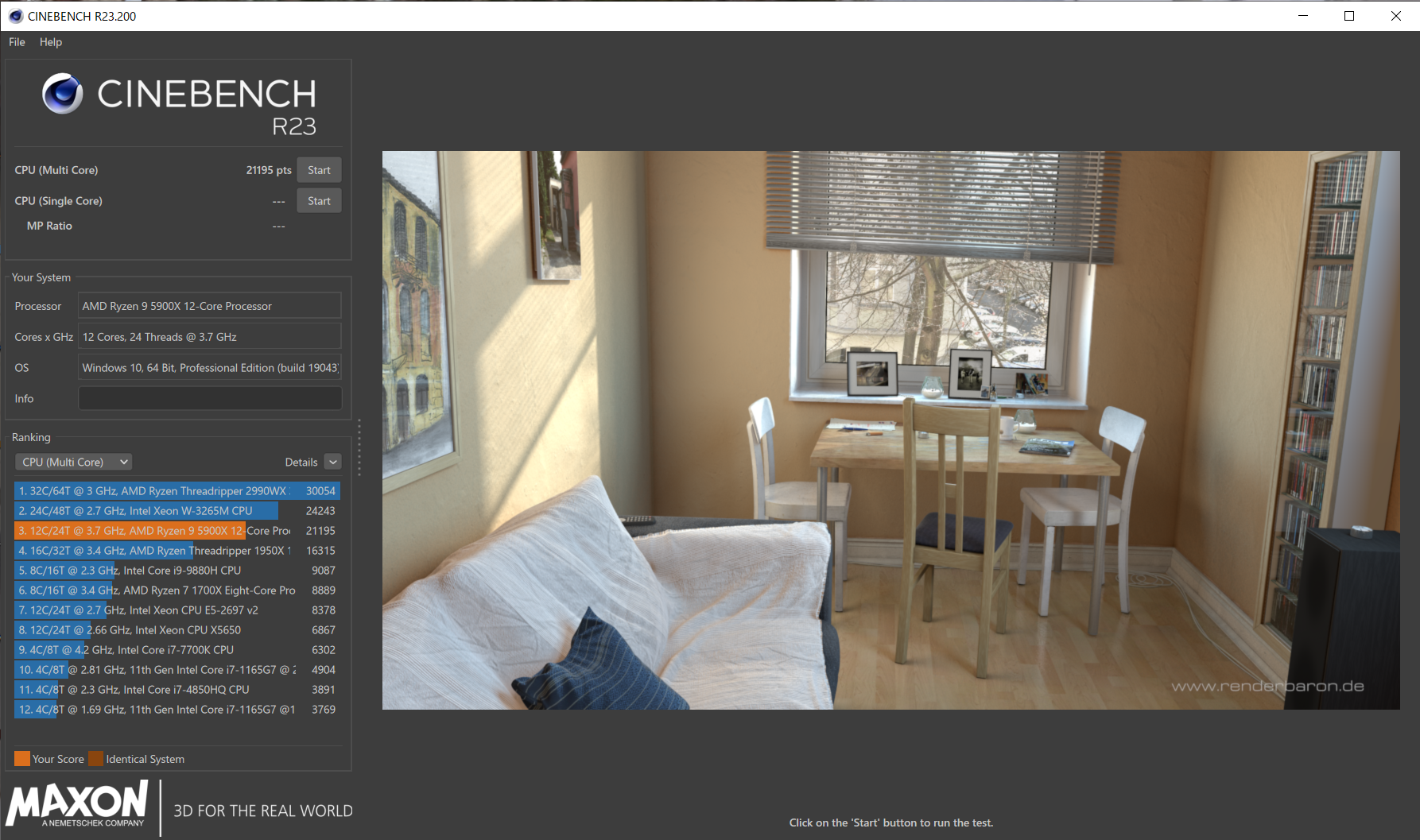

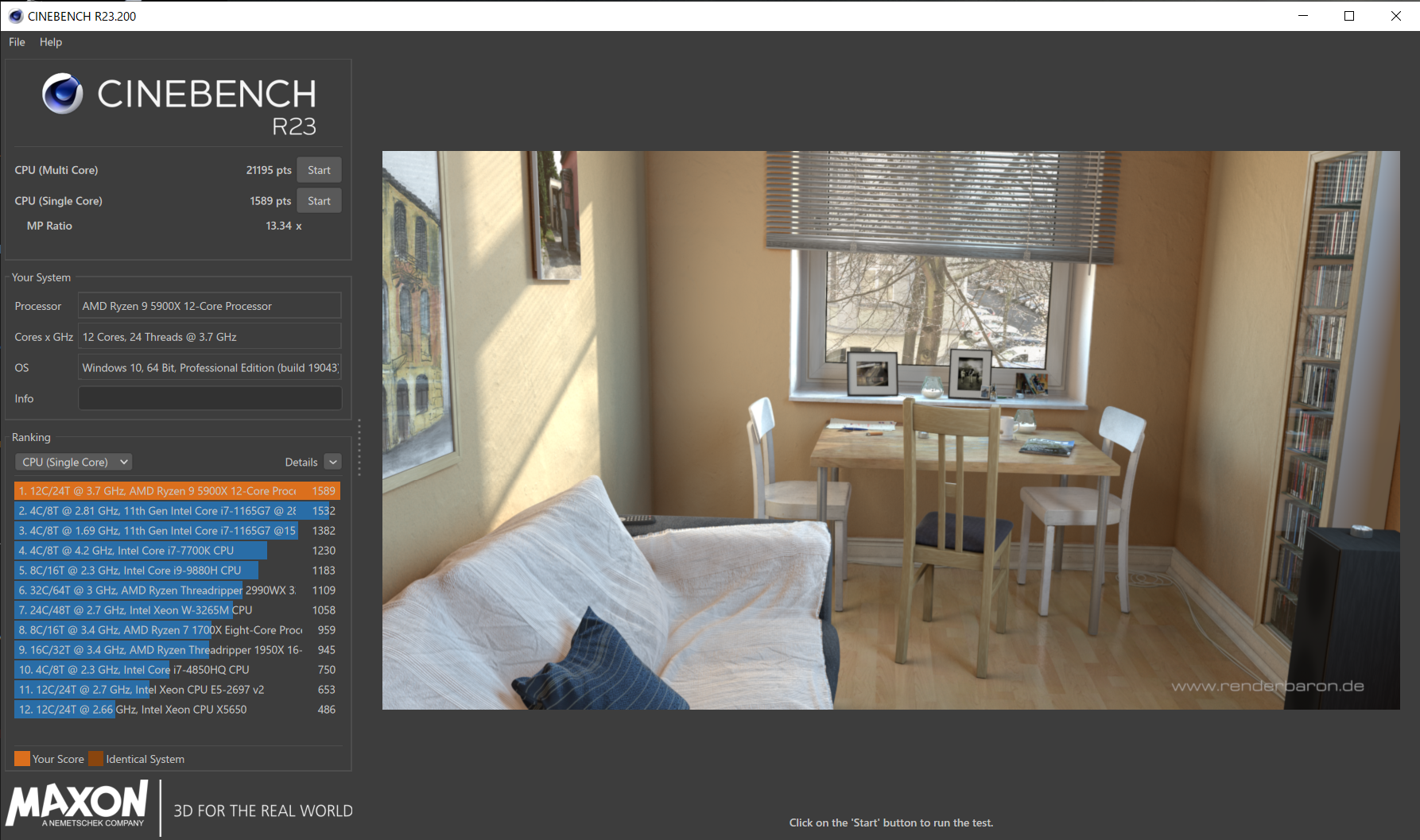

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a21214.0e714975.20a21215.b49444c6/?me_id=1213768&item_id=10278502&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpckoubou%2Fcabinet%2F767000%2Fm4s1p767801-1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a21214.0e714975.20a21215.b49444c6/?me_id=1213768&item_id=10281381&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpckoubou%2Fcabinet%2F775000%2Fm4s1p775761-1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a212a3.828d0dd3.20a212a4.a019754d/?me_id=1210933&item_id=12863967&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdtc%2Fcabinet%2Fmc3084%2F1542135.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ac2c722.9c83c96f.1ac2c723.c6be2661/?me_id=1269553&item_id=11696388&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbiccamera%2Fcabinet%2Fproduct%2F3021%2F00000003814811_a01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a212a3.828d0dd3.20a212a4.a019754d/?me_id=1210933&item_id=12912038&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdtc%2Fcabinet%2Fmc3287%2F1643724.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)