先日、オーストラリア政府より、アンザック級フリゲート の後継艦として、日本の改もがみ型護衛艦 が選定されたことが発表されました。

もがみ型護衛艦、豪のアンザック級フリゲートの後継艦はもがみ型の改良型である新型FFMベース(改もがみ型)となる

2015年の観艦式における豪海軍アンザック級フリゲート「スチュアート(Stuart)」 レーダー改装前 アンザック級と同型となるニュージーランド海軍のテ・カハ(Te Kaha) (2017年撮影)

MEKO-A200 ないし改良型のA210型、韓国の大邱(テグ)級フリゲート のバッチ2または3、スペインのAlfa3000型の4か国です。

このうち最初の選定で韓国とスペインは脱落となりました。

スペインは元々海軍国家で艦艇輸出にも力が入っている国ですが、提案したAlfa3000型ははまだ実艦艇が登場していません。完成CGを見ても何となく野暮ったく見えるのと、船体もアンザック級と大きく変わらないか小さいようで、航続距離や外洋航行性能でオーストラリア海軍の要求を満たせなかったものと思われます。実艦がまだないということは、開発から建造までに時間がかかることで、これも早く代替艦が欲しい、遅延はあってはならないという思惑にも合致しなかったでしょうね。

日独案の一騎打ちに

最終的にドイツと日本の一騎打ちとなりました。MEKO-200型 ベースです。

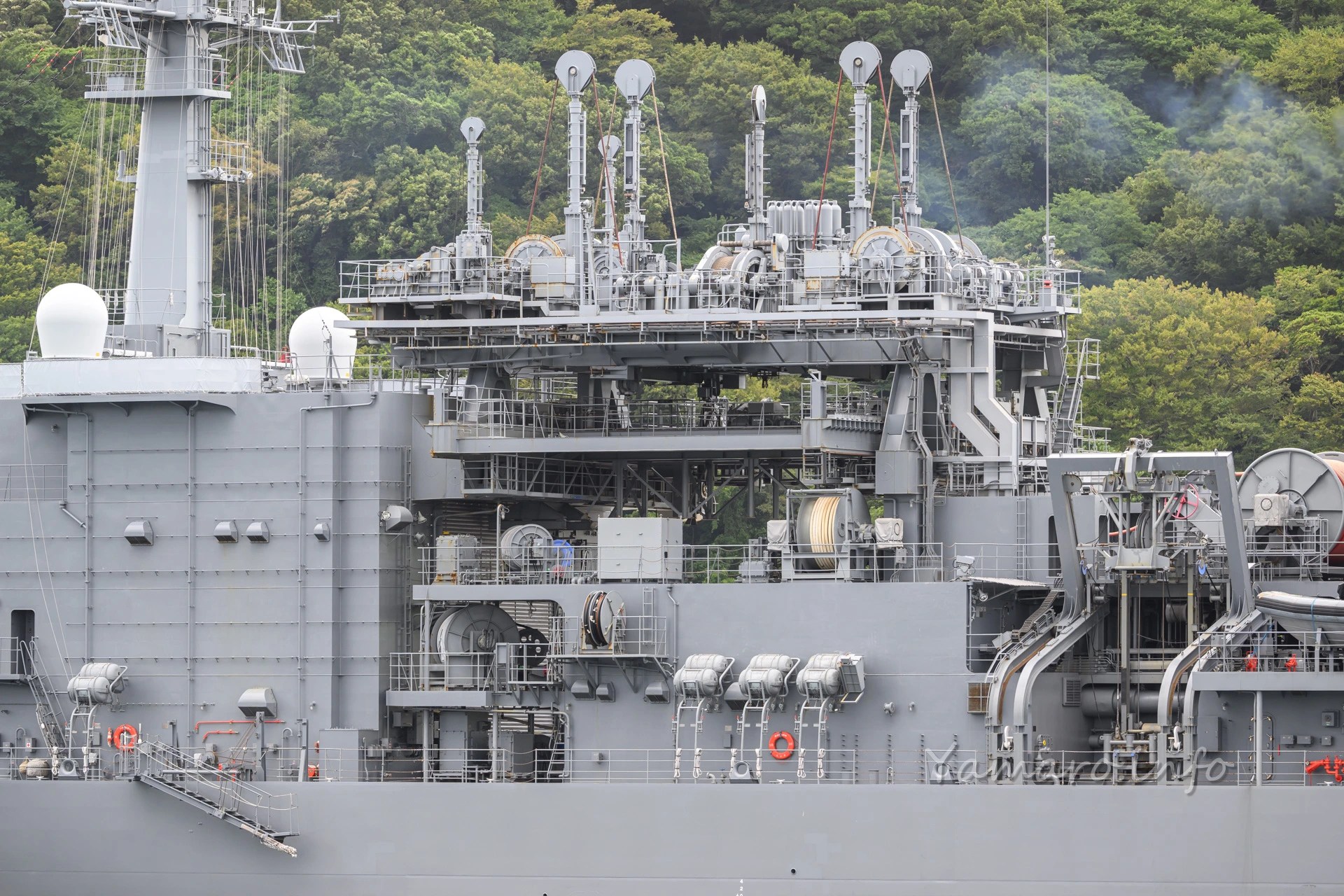

対する日本が提案した改もがみ型は、ベースとなったもがみ型FFMは既に8隻が就役(2025年8月時点)で4隻が建造または艤装中、既に改もがみ型FFMの建造にかじを切りつつあり、2025年度内に1番艦の起工が予定されています。しかもこの中から既に豪海軍向けに建造割り当てを行っています。これは今回の販売競争で官民一体で尽力した成果の1つですね。確実に前回のそうりゅう型潜水艦輸出失敗の教訓が生きているでしょう。

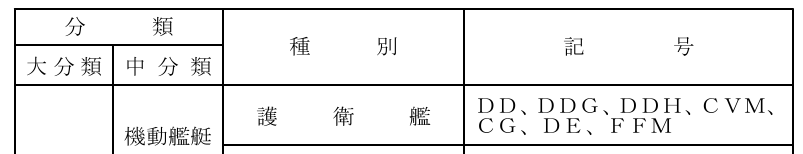

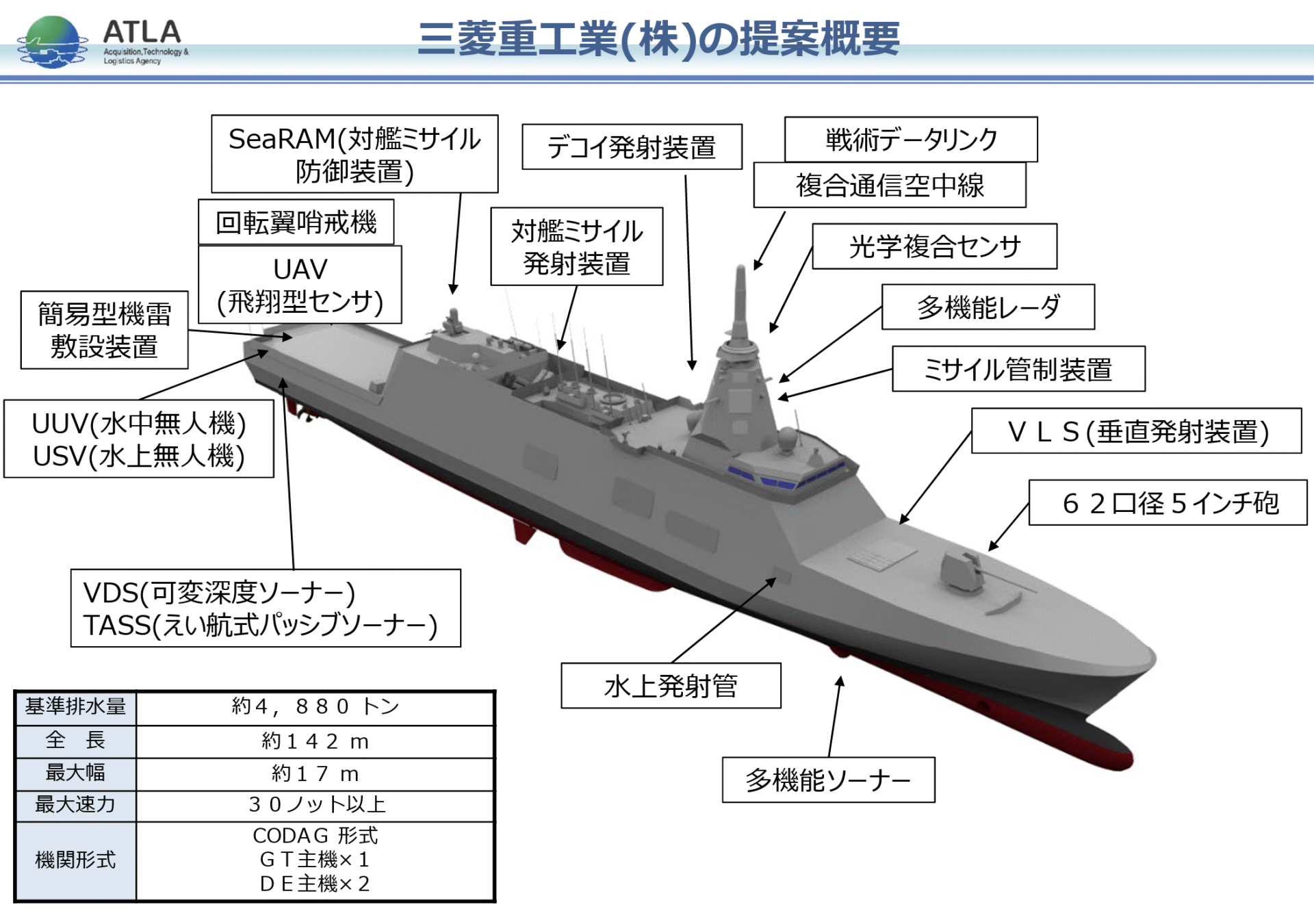

防衛省の資料 https://www.mod.go.jp/atla/pinup/pinup050825.pdf より引用

またもう1つの決め手は建造ペースが西側でも早い部類に入る年2隻以上で、2029年に1番艦を導入したいオーストラリアにとっては、すでに改型の船体設計が出来ていていることは有利に働いたはずです。Mk.41 VLS を搭載、しかも日本の護衛艦は、これまですべてのMk.41 VLSでStrike-Length というもっとも深さのある大型のものを搭載しているため、トマホークやSM-6のような大型なミサイルを装填可能です。

また、今回の選定理由はオーストラリアの政府の公式発表 で明らかにされていて、

生涯を通じて、もがみ型の運用コストは他の3つの提案よりはるかに低い 2029年に最初のフリゲート艦が引き渡され、2030年に就役するという政府のスケジュールを満たすための唯一の選択肢 改もがみ型の生産枠3隻分を既にオーストラリア向けに割り当てている トマホーク巡航ミサイルを発射する能力

としています。元々アンザック級の後継として導入予定のハンター級 の設計不具合やコストアップ、遅延が問題になっているため、改もがみ型に期待しているのでしょうね。

改もがみ型ベースのどのような艦艇になるのか?

オーストラリアは改もがみ型をそのまま輸入するのではなく、日豪共同開発とし、豪政府の要求に合致する形で仕様を変更します。オーストラリア政府より発表 があった改もがみ型ベースの新型フリゲートの概要は以下の通りです。

11隻建造、うち最初の3隻は日本国内で建造、残りをオーストラリアで建造

レーダーなど基本的なハードウェア、装備品は極力改もがみ型を踏襲する

SM-2/SM-6スタンダード対空ミサイル?(←後述)やトマホーク巡航ミサイルを搭載する

戦闘システムはロッキード・マーチン製を採用

2029年に1番艦を受領し、2030年に就役、3番艦は2034年までに就役

1.は前述の通り、既に3隻分の改もがみ型FFM建造スケジュールが豪海軍向けとして割り当てられているとのことです。現在、冷戦終了後の費用削減のツケが回ってきていて、西側の多くの国で設計建造能力が低下している中、日本も護衛艦を建造可能な造船所はこの30年で減らしつつも、何とか年2、3隻建造できる能力があります。

2.は前述の通り、ハードウェアに手を付けないことで極力開発費増加と遅延を抑えるということでしょう。ハードに手を付けてしまうと、船体その他再設計が必要です。つまりレーダーはOPY-2もしくはその発展型(恐らく自衛隊向け23式艦対空誘導弾 A-SAM搭載に合わせて捜索距離を強化するはず)をそのまま採用すると思われます。

3.ここが原文を読んでいて一番わからなかった部分で、原文にある

The new stealth frigates will also have the ability to fire SM-2 and SM-6 missiles, the most advanced air and missile defence weapons in the world.

「新しいステルスフリゲートには、SM-2/SM-6ミサイル (筆者注:長射程の防空ミサイル)を発射する能力がある」としています。これは既にオーストラリアで就役しているホバート級イージス駆逐艦 にある運用能力ですが、元々イージスシステムを搭載しないもがみ型や改もがみ型では運用能力がないため、前後の文脈から単純にオーストラリア海軍全体の運用能力としての話なのか、改もがみ型の話なのかが分かりづらいです。new stealth frigateという文脈でいうと、ホバート級はdestroyer(駆逐艦)なので、ハンター級フリゲートの話をしているのかもしれませんが(ハンター級はSM-2ミサイル搭載予定)、それならあえてnew stealth frigateと呼ばずハンター級と呼ぶはずですし、腑に落ちないですね。

改もがみ型のMk.41 VLSはStrike-Lengthなので、単純にミサイルを搭載するだけであれば、SM2/SM-6も搭載可能 です。ですが、戦闘システムがそのままでは対応せず、また後述のロッキード・マーチン線戦闘システムにSM-2/SM-6運用能力を持たせたとしても、国産のOPY-2レーダーとのインテグレーション(適合確認)が必要ですし、射程を活かせるとも思えませんので、この話は管制能力はないが、ホバート級イージス艦からの管制で発射は可能を意味するのか、よくわからないところです。

ただ、明確にトマホーク巡航ミサイルは載せるとしていて、元々トマホーク武器管制システム は戦闘システムと別の個別のシステムなので、これは可能でしょうね。

4.は、公式発表での豪国防大臣の発言によれば「戦闘システムは実際にはロッキード・マーチン製」とのことで、実は元から純国産ではなくロッキード・マーチン製であると読み取れます。ただし戦闘システムの翻訳は必要としていて、この翻訳とは文字通りの言語の翻訳なのか、それともシステムを理解するうえでの「翻訳」なのかはさておき、気になるのは「実際にはロッキード・マーチン製」と言う文脈で、元々もがみ型護衛艦の戦闘システムにロッキード・マーチンが関わっているとするならば、そこが選定理由の1つになった可能性は高く、つまり日本製のミサイルだけでなく、アメリカ製のESSM の搭載もスムーズにできると思われます。

5.はもっともオーストラリア海軍が望んでいることで、ハンター級フリゲートの失敗の二の舞いになりたくないという強い現れでしょう。

以上よりあくまで推察ですが、オーストラリア海軍の改もがみ型ベースの次期フリゲートは

船体やレーダー、ソーナー、主砲は改もがみ型護衛艦と同一

巡航ミサイルとしてトマホーク搭載

対空ミサイルはESSM、SM-2/SM-6も搭載

対艦ミサイルは日本製の17式艦対艦誘導弾ではなくNSM

短魚雷発射管は多分そのまま日本製(オーストラリアが要望する物に改装も比較的容易)

SeaRAMはオーストラリアで採用実績がないが今更ファランクスにすることもないのでそのまま

OYQ-1戦術情報処理装置はオーストラリアの要望するロッキード・マーチン製へ変更(共通コンソールも日本製ではないものになる?)

UAV,UUVはオーストラリアが独自開発?

なんて思っています。こちらの記事 もなるほどと思いました。

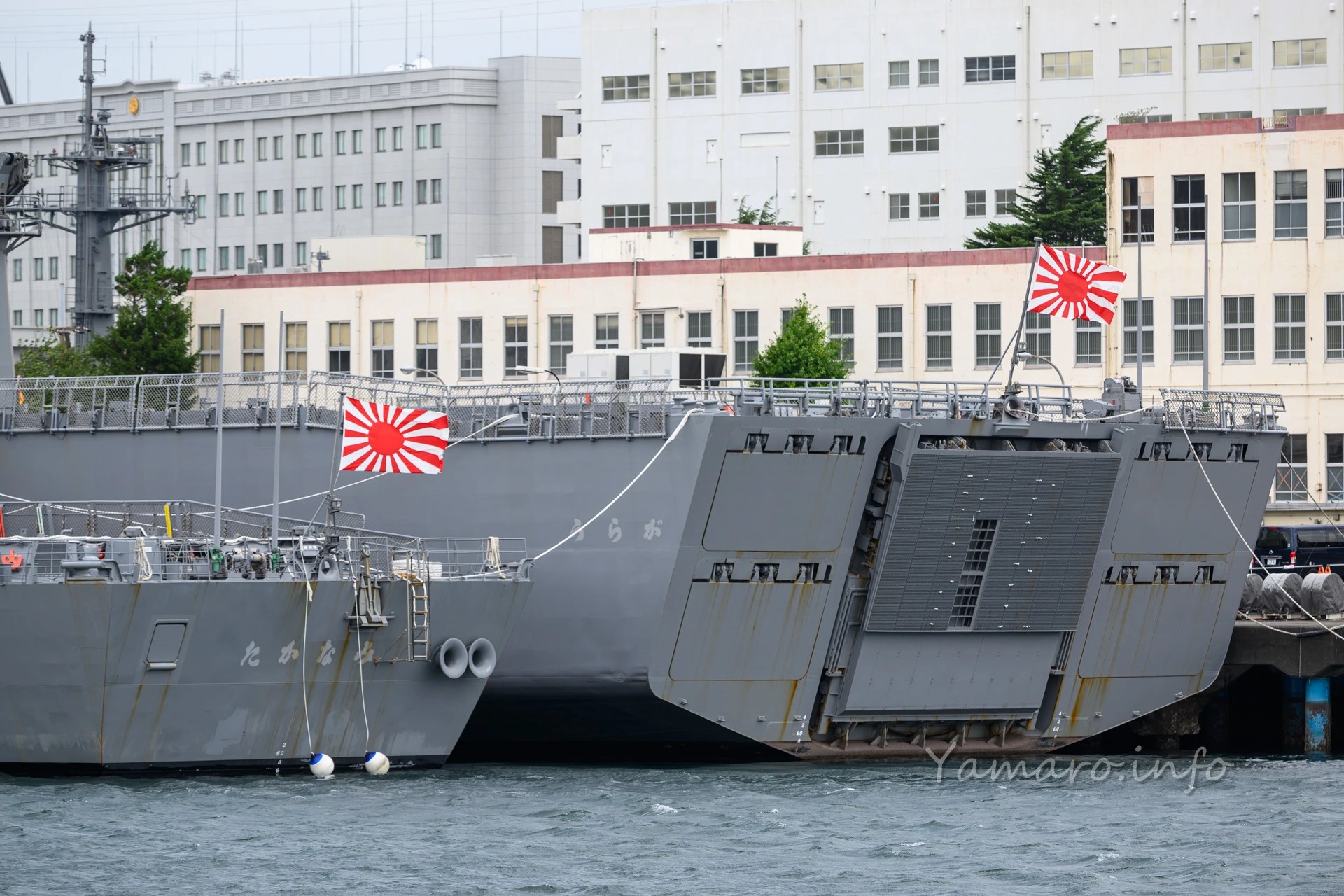

城ヶ島から見た国際観艦式に出向いたもがみ型護衛艦(2022年撮影)