Nikon純正のRAW現像ソフト、NX Studio Ver. 1.5.0が出ましたので、早速更新してみました。

更新内容は以下の通りです。

- Z f で撮影された静止画および動画に対応しました。

- Z f で撮影されたピクセルシフト画像について、NX Studio でのピクセルシフト合成が可能になりました。

※ ピクセルシフト合成されたファイルは拡張子 NEFX で保存されます。 - ピクチャーコントロールに[リッチトーンポートレート]、[ディープトーンモノクローム]、[フラットモノクローム]を追加しました。

- Picture Control Utility 2 の機能を統合し、カスタムピクチャーコントロールの作成、読み込み、書き出しが可能になりました。

- 以下の現象を修正しました。

– [D-ライティング HS]を調整し画像を書き出すと、書き出された画像の D-ライティング HS の効果が弱い場合がある。

– RAW 画像に XMP/IPTC 情報(ラベル、レーティングなど)を設定し、ホワイトバランスの自動調整を適用して保存すると設定が反映されない。

– Nikon Transfer 2 で連写した画像をカードリーダー経由で転送すると、すべての画像が転送されない場合がある。

– 動画編集機能で出力した動画の音声が途中から再生されなくなる場合がある。

– 動画編集機能で素材にテキストの挿入を行った場合に、[テキスト設定]ダイアログのプレビュー表示の負荷が高い場合がある。

– 下部ツールバーの[フォーカスポイント]がオンのとき、イメージビューアーに画像が「処理中」のまま正常に表示されない場合がある。

今年からAdobe課金してLightroomを使いだし、最近やっと慣れてきたところですが、Lightroomは機能盛りだくさんで、ついつい画像をあれこれ弄ってしまう嫌いがあります。

Lightroomでもついにポイントコントロールが追加され、AIによるぼかし機能など、もうRAW現像の概念を超えつつある中、現像の基本を抑えたNX Studioは、久しぶりに使ってみると、やりたいことがシンプルに纏められているので使いやすかったりします。これが無料ソフトなのですから、言うことないです。

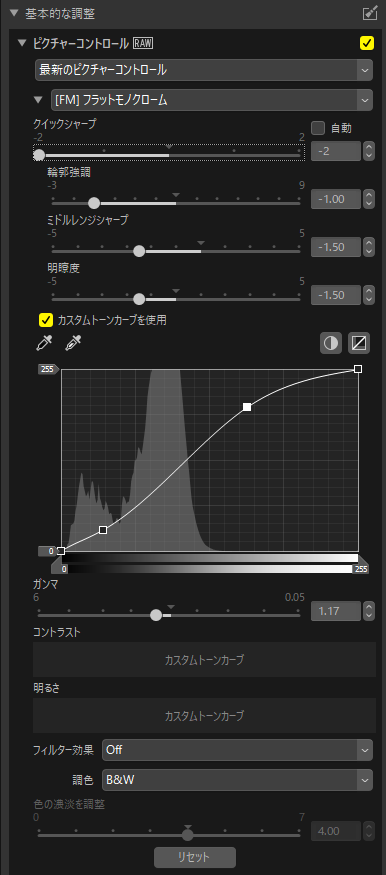

2つのモノクロームを追加

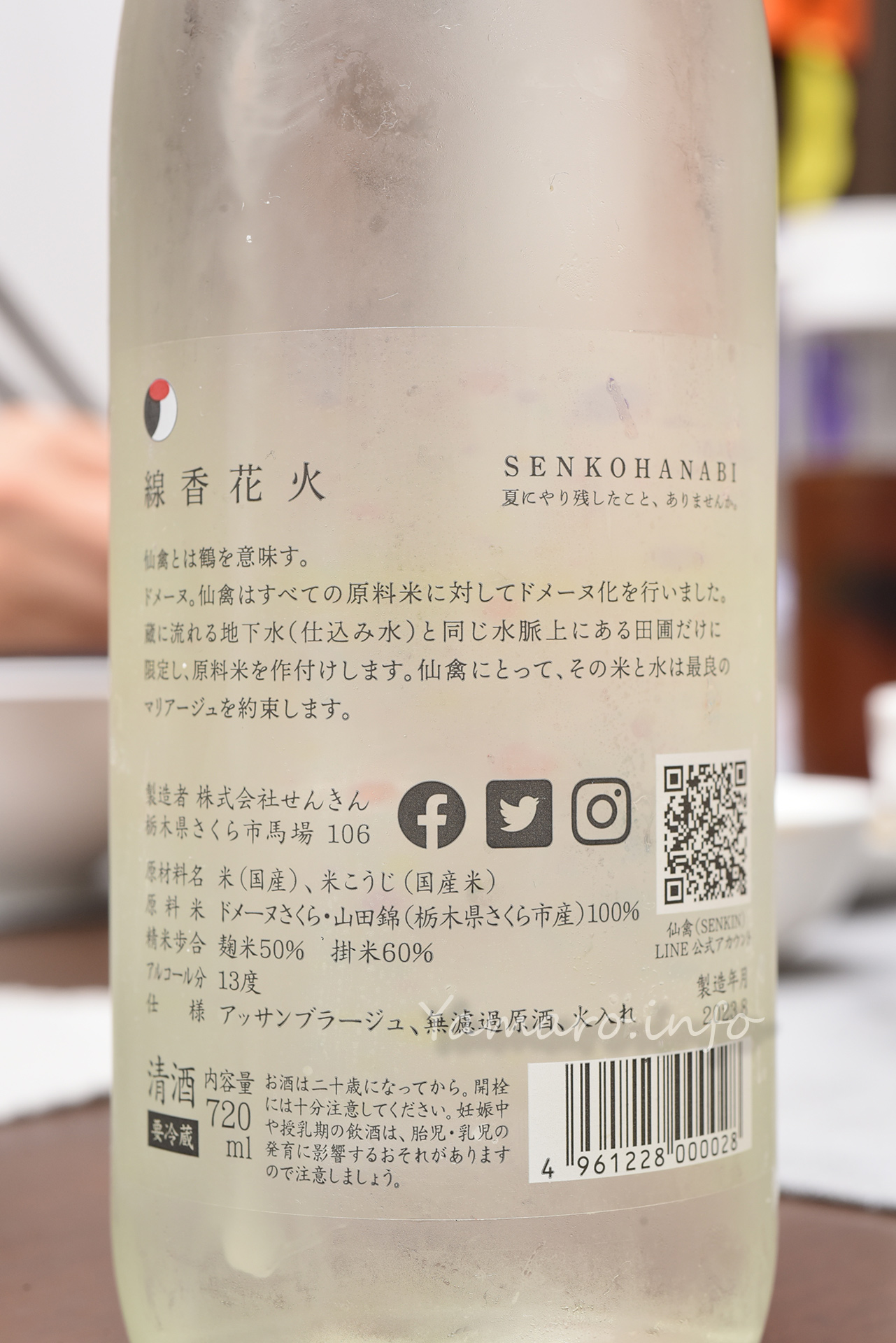

今回、ピクチャーコントロールに[リッチトーンポートレート]、[ディープトーンモノクローム]、[フラットモノクローム]を追加とあるように、Nikon Zf登場にあわせて、3種類のピクチャーコントロールが追加されましたが、この内モノクロ2種類に興味があり試してみました。

まずカラーのデフォルトのオートでの出力、昨日アップした写真がAdobe Lightroomで現像したものでしたが、やっぱりLightroomって彩度高いですね。それでも現像時に「自然な彩度」は落としているのですが。

また、よく言われるNikonの絵は黄色い、ってのは確かにNX Studioで出力するとそんな印象はありますね。ちなみにカメラはD850です。

そして2つのモノクロームですが、いいですね。これはデフォルトのままで出していますが、どちらもやり過ぎ感がないです。

ハイキーに柔らかく仕上げるならフラットモノクロームをベースに、深みを出すならディープトーンモノクロームでしょうか。ディープトーンの方は、PanasonicのLUMIXのL.monochromeに似ている感じです。ただコントラストを上げているだけでなく、暗部の階調は潰さずに保ちつつ、引き締まった風合いを出していますね。これは好みです。

追加された2種類を、それぞれをベースに更にトーンカーブを調整してみました。

フラットなので調整しやすいですね。ガンマカーブをいじって、更に柔らかくするためにクイックシャープを落としてみました。黒浮きしない感じにしてみました。

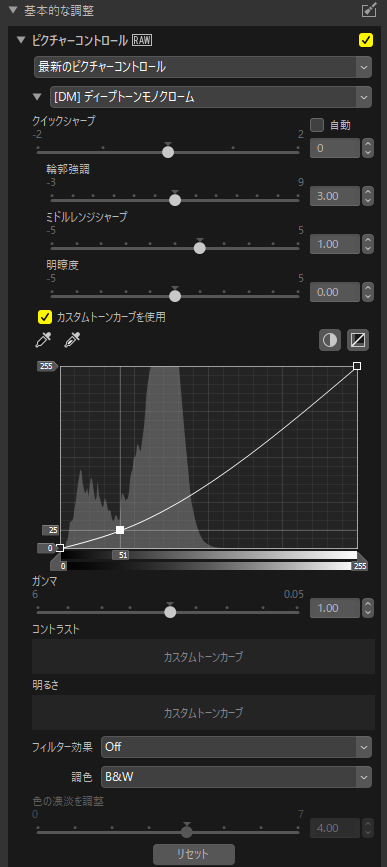

こちらは逆に、ディープトーンモノクロームをベースに、更にトーンカーブを調整して深みを出してみました、ちょっとやり過ぎ感あり。どれが好みかは人それぞれですね。

久しぶりにNX Studioで現像しましたが、Lightroomだとついつい追い込みすぎてしまう感じが、こちらだと程々に仕上げられて、ある意味本来の写真を少し整える程度ならNX Studioで十分と感じました。

問題は大量の画像を編集出力する場合で、その場合はLightroomのほうが動作が速いのですよね。

NX StudioにPicture Control Utility 2 の機能を統合し、カスタムピクチャーコントロールの作成、読み込み、書き出しが可能になったとのことで、こうしたモノクロームを調整したものをカスタムとしてカメラに適用するのも良さそうです。試してみようと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3621a393.385580da.3621a394.8b2f26cb/?me_id=1357621&item_id=10157584&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyamada-denki%2Fcabinet%2Fa07000038%2F730622015.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)