Nikonのデジタルカメラ、一眼と一部のコンパクトカメラでは、一般的なJPG画像の他に、RAW(生データ)画像の形式として、Nikon独自のNEF形式、またはNRW系形式が採用されています。

このうち、一眼レフとミラーレス一眼(ZシリーズとNikon 1シリーズ)は、例外なく前者のNEF形式が採用されています。

また、コンパクトカメラのCOOLPIXシリーズのうち、COOLPIX A, COOLPIX 8800, COOLPIX 8700, COOLPIX 8400, COOLPIX 5700, COOLPIX 5400,COOLPIX 5000についても、RAW画像の形式はNEF形式となっています。

ちなみに、かつてのNikonのフィルムスキャナ、COOLSCAN用のNikon ScanもNEF形式で保存が可能でした。

私も以前使っていたCOOLPIX 5400でも、Firmware 1.4でRAW画像で撮影ができるようになりました。ただ、あの当時、ただでさえ撮影レスポンスが悪かったCOOLPIX 5400、RAWで撮ろうものなら、1枚撮って記録するのに10秒はかかっていたのと、当時のメモリーカードはせいぜい256MB(GBではないですよ!)なので、デーッタを食うRAWで撮ることはめったになかったですけど。

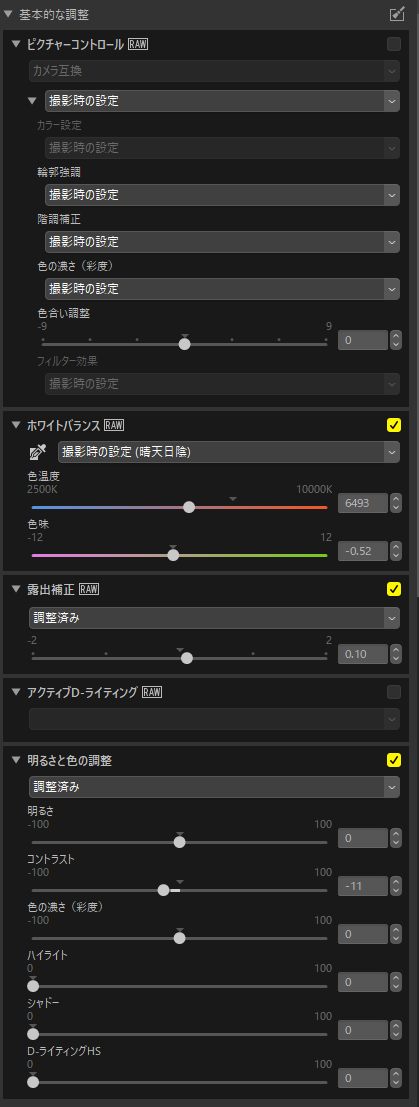

COOLPIX 5400はNEF形式ですが、RAW現像で調整できる項目は限られます。

現行のNX Studioで開くと、ピクチャーコントロール採用以前のカメラなので(当時の一眼レフでも未対応)、色の濃さや【輪郭強調などは大雑把にしか調整できません。アクティブDライティングも搭載していないので、RAWでも調整項目はブラックアウトします。

ただし、露出やコントラストなどは微調整できますし、D-ライティングHSはカメラに依存せず調整可能、カラーコントロールポイントも設定できるので、全く調整できないわけではなく、割と調整できるな、と言う感じです。ただ、ダイナミックレンジも狭いので、暗部を上げると画像が破綻しやすいのも事実です。

数少ないNRW形式のカメラは?

RAW画像に対応する多くのNikonのカメラがNEF形式を採用しますが、ごく一部のカメラのみ、NRW形式ということなる形式を採用しています。

NRW形式を採用したカメラは、以下の機種です。

COOLPIX A1000、COOLPIX P1000、COOLPIX P950、COOLPIX B700、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P7100、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P340、COOLPIX P330

このうち、執筆時点(2021年9月)で現行機種なのはP1000とP950の2機種です。

最初に採用されたのが、P6000で、なぜNEFではなく、別形式のNRWなのかは不明です。

私がかつて持っていた、P7000もNRW形式でした。

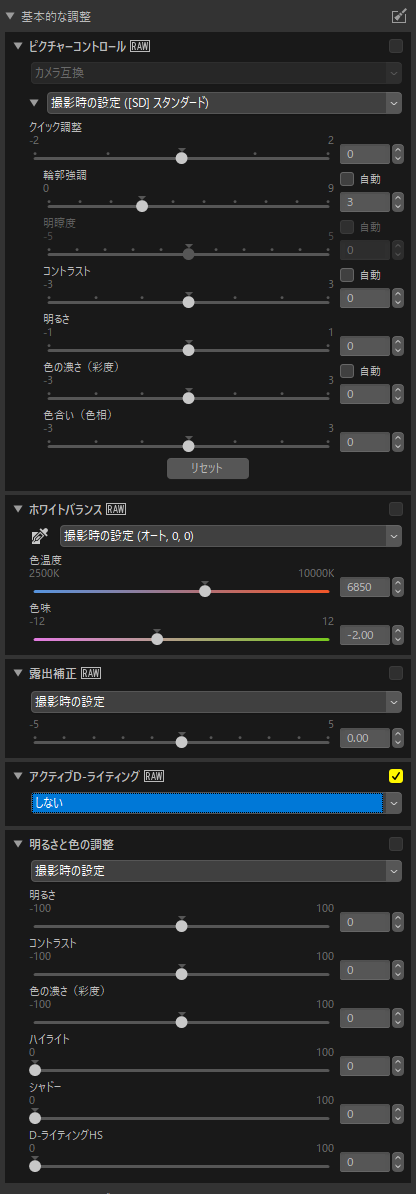

なんとなく、NEF形式よりは設定項目が少ない簡易RAW画像、と言うイメージのNRW形式ですが、COOLPIX P7000の場合、むしろかつてのCOOLPIX 5400より設定できる項目は多いです。

ただし、最新のピクチャーコントロールは適用できず、あくまでカメラ互換のピクチャーコントロールのみとなります。カスタムのピクチャーコントロールは適用可能ですが、最新のピクチャーコントロールにある「フラット」やクリエイティブピクチャーコントロールは適用できません。

それ以外は、アクティブDライティングなど、NEF形式の一眼とほぼ遜色なく現像可能です。

そういうちょっと至らない部分が、簡易RAW画像たるNRW形式なのかもしれません。

あえてNEFとNRW形式を分けた意図は?

結局の所、NRW形式を採用した理由はよくわからないですね。実は、他社も複数の形式があり、CanonはCR2/CR3形式、SONYはARW/SR2/SRF形式があり、やはり機種や世代で形式が変わっているようです。

形式を変えることで、RAW現像側の処理の仕方を変えているのかもしれませんね。

それでいうと、マイノリティなNikonのNRW形式も、そういう事情があるのかもしれませんね。画層ファイルのサイズが小さいのかと思いきや、上のP7000のNRW形式のデータ量は1枚で15MBもあります。10Mピクセルとしては、特段小さくはないですね。不思議です。

それと比べると、フィルムスキャナソフトののNikon Scan時代から、現在に至るまで、多くのRAW画像でNEF形式を採用しているのは、ある意味懐が深いRAW画像形式なのでしょうね。