無線LANが一般的になった現在ですが、安定性と安全性では有線LANに軍配が上がるのは言うまでもありません。

有線LANといえば、私がパソコンに触りだした学生時代は、まだ10Mbpsが主流でした。

当時は、インターネットと言えば、アナログモデムのダイヤルアップか、ISDNで64kbpsなんてのが一般的でした。まだ常時接続もなかった時代、テレホーダイで夜11時からだと、定額料金ということで、夜2ネットをする時代でした。

その頃は、LANといえば、大学の「情報コンセント」に、別売りのPCMCIAネットワークカードをノートPCに接続して、ネットワークに繋ぐくらいしか、LANの出番はなかったですね。

その後、100MbpsのLANが登場し、2000年代半ばには1GbpsのLANも登場しました。ところが、それからずっと1Gbps が主力のまま、いつしかスペックだけは無線LANのほうが、2.4Gbpsといったより高速なLAN環境を築けるようになっていました。

が、無線LANの回線速度は、電波の品質と強度に左右されるので、必ずしもスペック通りのリンク速度とはなりません。その無線LANも、結局ルータなどから有線LANで接続するので、1Gbpsではネックとなってしまいます。

2.5Gや10Gbpsの有線LAN規格は商品として存在していますが、なかなか価格が下がらずにいますね。

PCの方はというと、今自作機のメインで使っているマザーボードのオンボードLANが、2.5Gbps対応となりました。せっかくなので、まずは手が出しやすい2.5Gbps対応のLAN環境を構築したいと思っていたら、バッファローダイレクトのアウトレットに、2.5Gbps対応Hubが出ていたので、試しに1個買ってみました。

Buffalo LXW-2G5

Buffalo LXW-2G5

LXW-2G5、2019年に発売している製品ですね。

2.5GbpsのHubは、高価な10Gbps対応Hubと比較して、広く普及している既存の1Gbps用のカテゴリ5e(Cat5.e)のLANケーブルを使用可能なので、ハードルが低いです。

10Gbps対応のLANともなると、Cat.6A以上のケーブルが求められるため、既存のLAN配線で通信速度が出せない可能性があります。

PLANEXから、より安価な1万円を切るHub「FX2G-05EM」も販売されていますが、コチラは全面にLANポートが有り、好みではないので、ちょっとだけ高いけどアウトレット価格でほぼ1万円のBuffalo LXW-2G5にしてみました。

現状メインPCのマザボのオンボードLANのみ2.5Gbps対応(中央3番ポートが橙の2.5Gリンクを示すLEDが点灯)

現状メインPCのマザボのオンボードLANのみ2.5Gbps対応(中央3番ポートが橙の2.5Gリンクを示すLEDが点灯)

既存のHubから交換するだけ。民生用のHubなので、LANケーブルを差し込むだけです。

3番ポートにメインPCの2.5Gbps対応オンボードLANがつながっているので、ここだけ2.5Gリンクを示す橙のLEDが点灯しています。

我が家のLAN環境、メインPCの他に2.5G対応のLAN機器がないのですよね。無線LANルータはWXR-5950AX12なので10Gbps対応だったりしますが、こちらに接続するHubは、まだ1Gbpsまでのものです。

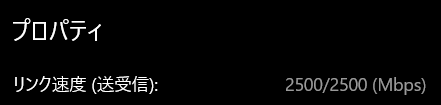

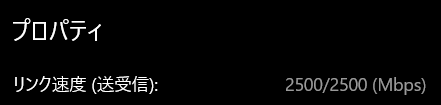

PCからも2500Mbps(2.5Gbps)としてリンクしていることを確認

PCからも2500Mbps(2.5Gbps)としてリンクしていることを確認というわけで、入れてみたけど、まだその真価を全く発揮できないHubですが、少しずつ2.5Gや10Gbps対応のHubとケーブルに変えて行きたいと思います。