通勤に使っている嫁車の電動アシスト自転車。後輪は、3年ほど前にタイヤとチューブも交換しましたが、やはり2,3年使っていると発生するトラブル、パンクです。

ただ、明確にすぐ空気が抜けるというよりは、かなりゆっくりと抜けていく感じです。

パンク修理する前に、まずは簡単にできる、そして案外見落としがちな、虫ゴムの交換をしてみることにしました。

虫ゴムとは?

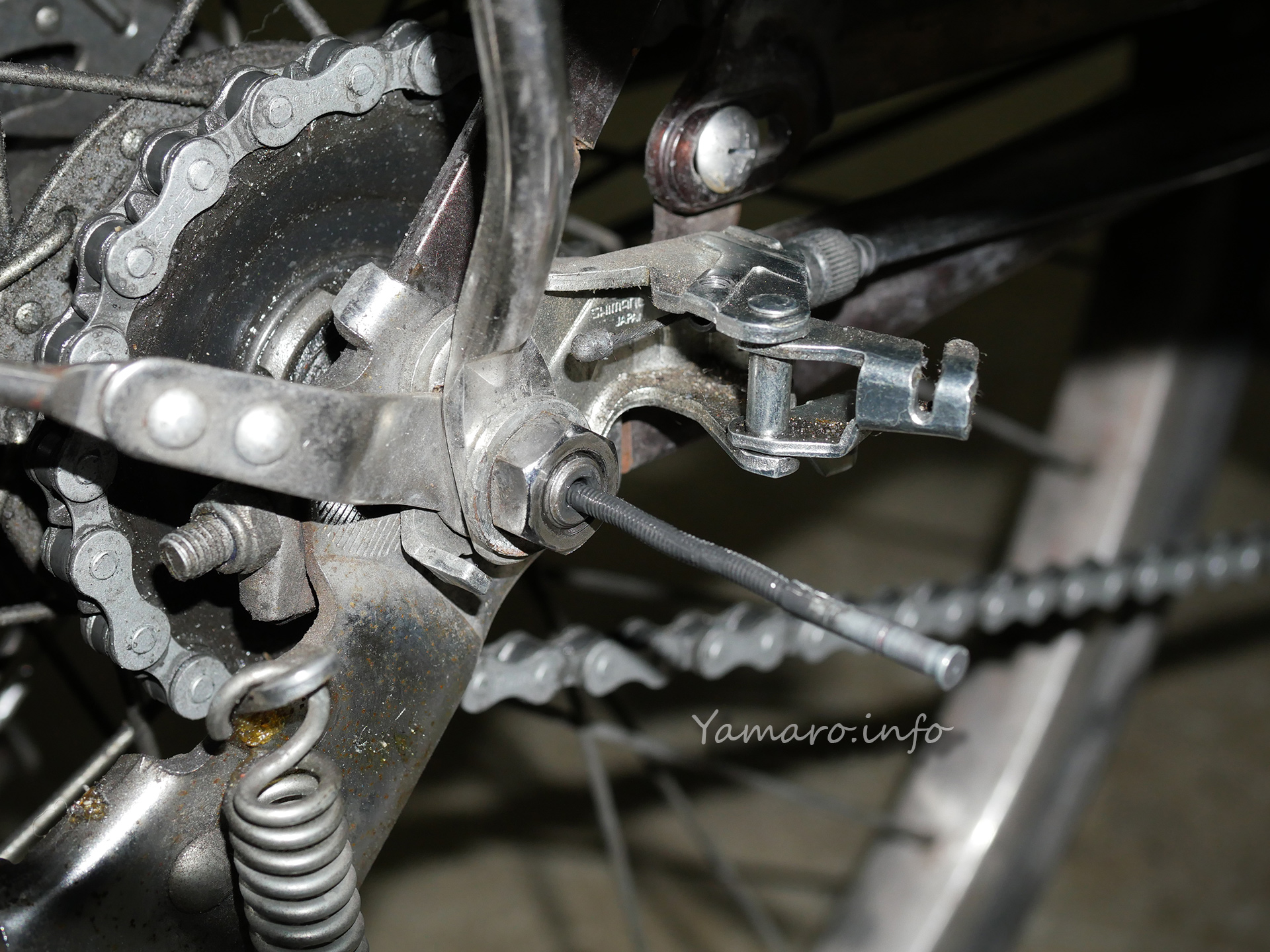

多くの自転車に採用されている、タイヤチューブに空気を入れるための英式バルブ、上の写真だとオレンジ色のゴムキャップの部分を外して空気を入れますが、このゴムキャップの左にあるローレット加工されたナットは、ゴムキャップを外しただけで空気が漏れてこないようにするための逆止弁のついたバルブを固定しています。

この中に、虫ゴムという逆止弁があり、このゴムが劣化すると逆止弁の働きが弱くなって空気が漏れます。

空気がゆっくり抜けていくスローパンクの場合、もちろんチューブにごく小さな穴が空いている場合も多いですが、このバルブの虫ゴム劣化も疑われます。

パンク修理は手間がかかりますが、虫ゴムは安価で簡単に交換できるので、まずは虫ゴム交換を行ってみました。

キャップを外し、更にローレット加工されたナットを外すと、虫ゴムの付いたバルブが露出しますので、これを抜き取ります。タイヤの空気が一気に抜けます。

ホームセンターで買ってきた交換用虫ゴム、概ね200円前後で売っています。写真の商品はゴムとキャップだけですが、バルブとセットになったものもそんなに高くはないので、バルブごと変えてもよいかと思います。

まずは古いゴムを外しました。引っ張ったら裂けました。確かに劣化はしているようです。安いものなので、1,2年で定期交換してよいでしょうね。

新しいゴムをバルブに挿入します。結構硬めで嵌めにくいです。裂けないように、ゆっくりねじ込んでいきます。

あとはバルブをチューブに差し込んで、ナットを着けて空気を入れるだけです。

ちなみに、虫ゴムレスのスーパーバルブもあるので、定期交換が面倒ならこれに交換してしまうと、チューブの寿命まで交換しなくて済みそうです。

交換して、通勤で1往復してみましたが…ダメでした。やっぱり空気抜けてきてる。これはチューブの方ですね。ってことで素直にパンク修理します。とほほ…