子供の給付金が支給されたということで、週末に群馬に旅行をしてきました。

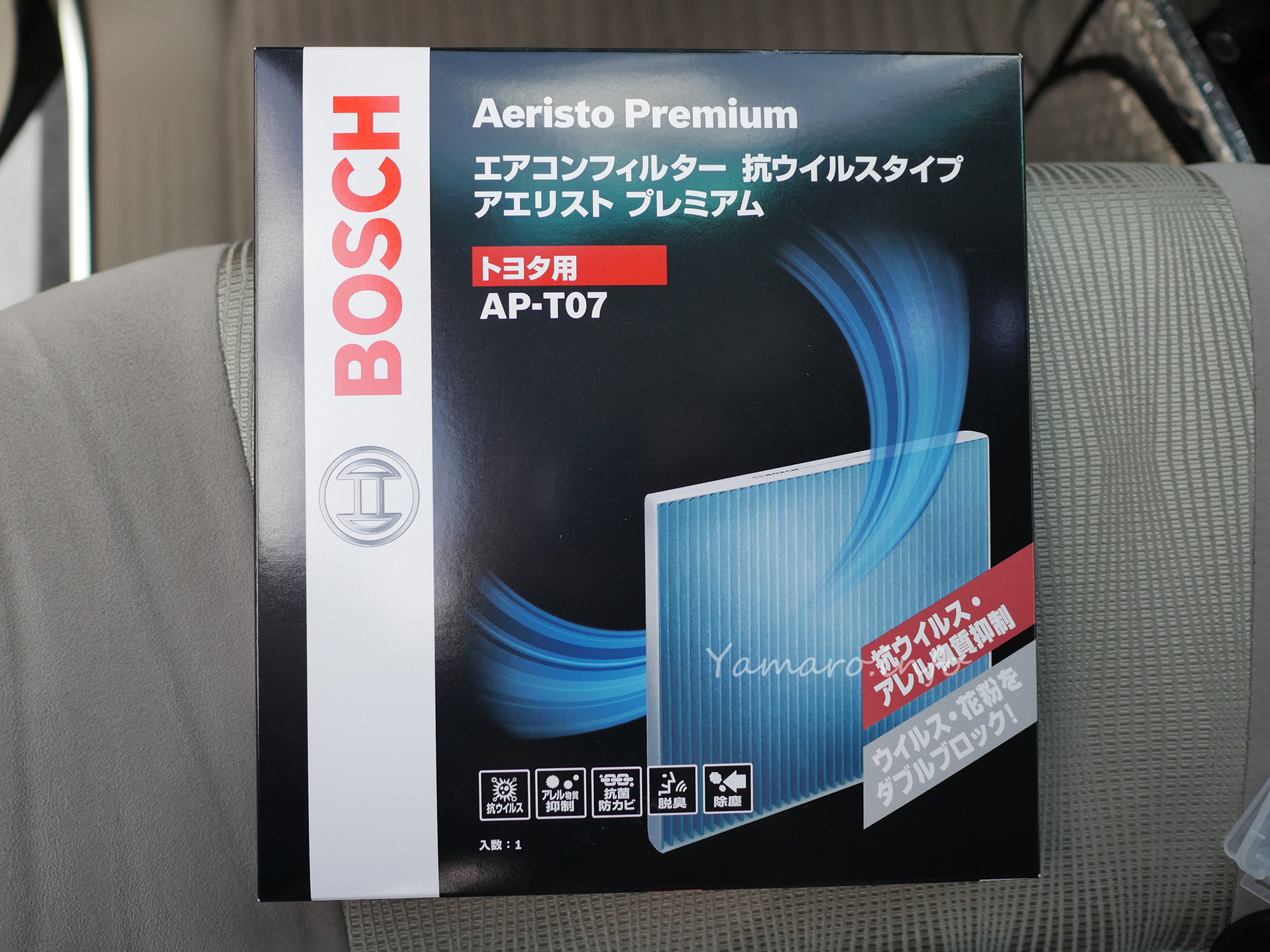

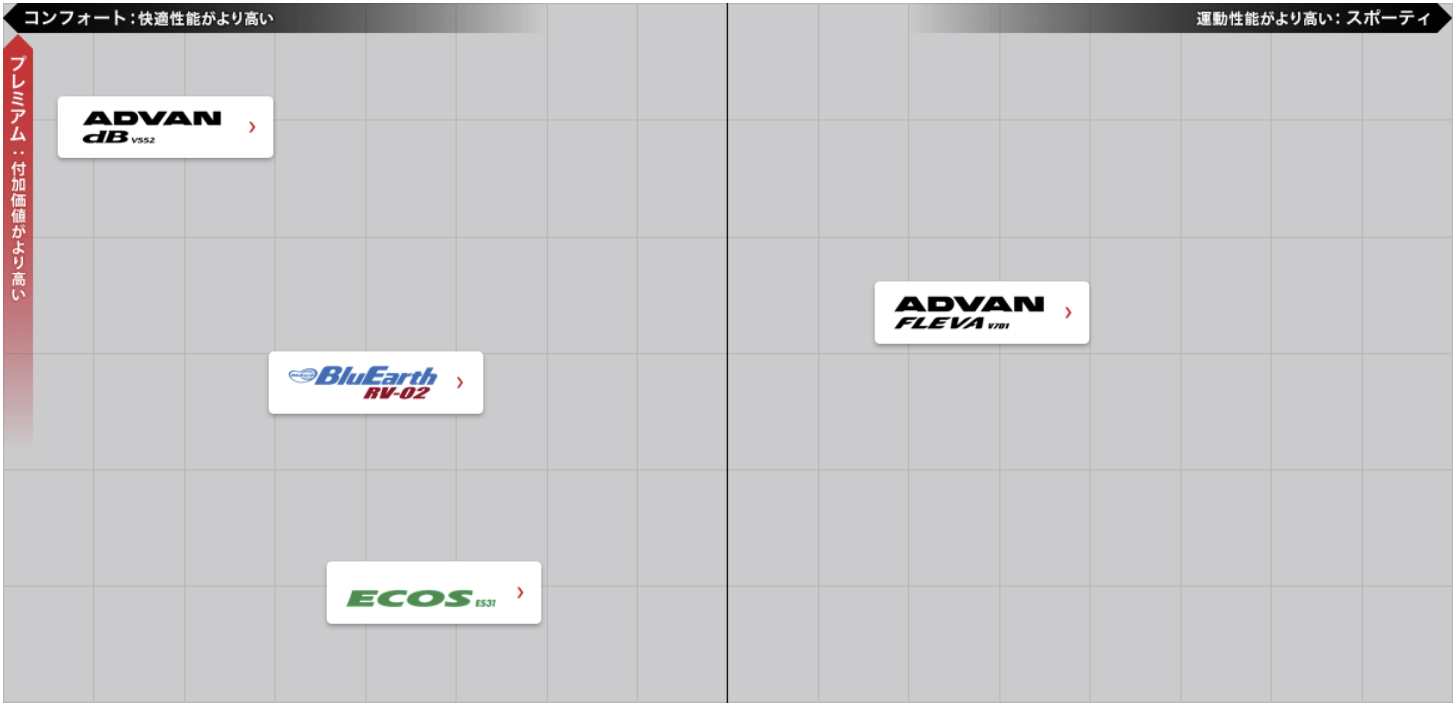

子どもたちを雪遊びさせるのが第一目的ですが、ブリヂストンのスタッドレスタイヤ、BRIZZAK VRX3のアンバサダーとして雪道性能を試したい、と言うのもありまして、群馬でも北の方に行ってきました。

目的地はスキー場ですが、まずはご当地の酒造に行こうと思いまして、調べてみると、おお、あるある!となりまして。

関越道を北上すると、赤城あたりから雪景色に。もう少し北上すれば新潟に、と言う感じの沼田ICで降ります。

流石に街中は道路に雪はなかったものの、路肩にある雪を見て子どもたちは大興奮。そして目的の永井酒造への道中は、道路も圧雪の部分が増えてきました。久しぶりの雪道運転、ちょっと緊張しますね。

第一目的地は、表題の永井酒造です。

何年か前に、同じ用に雪遊び目的で群馬旅行した際に、行き先近くの酒屋で買った日本酒「水芭蕉」が美味しかったので、酒蔵も行ってみたいと思っていたのですが、ここにあったのか!と言う感じでした。

永井酒造は武尊山の麓にあり、降雪地域だけに水源も豊富でしょうね。

雪の量も多くて、子どもたちも大はしゃぎです。

スタッドレスのBRIZZAK BRX3の性能も上々、危なげなく走ることが出来ました。この辺りは、BRX3アンバサダーとして、後でまとめて記事にしたいと思います。

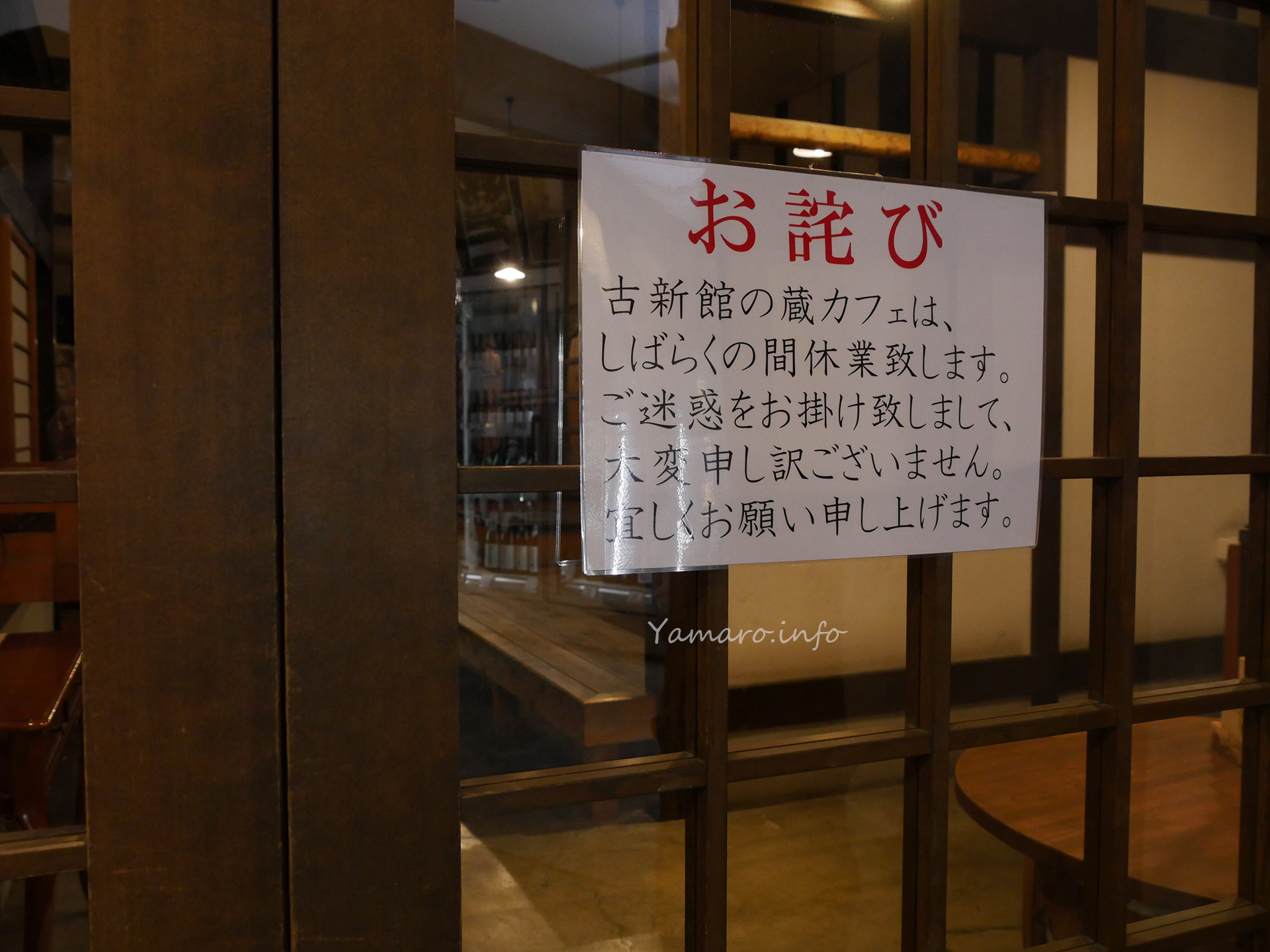

蔵カフェ併設の直売店

蔵カフェ併設の直売店はかなり広いですね。

残念ながら、蔵カフェは、群馬県もまん延防止等重点措置により休業中でしたが、ガラス越しに中を覗くと、かなり広そうなカフェでした。

「水芭蕉」ブランドが押しのようですが、他にも「谷川岳」ブランドがありました。

もちろんお酒も買いましたので、今後開栓したら紹介していきます。

仕込み水

武尊山(ほたかさん)を水源とする湧き水を仕込みずいとしている永井酒造。軟水だそうです。飲んでみましたが、確かに柔らかい感じですね。かすかに甘みもあるようです。

子どもたちはこの雪を見て雪遊びしたかったようですが、雪遊びはスキー場で、ということでこの後、更に北上してスキー場に向かいました。続きはまた。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fbb1d08.20e81d17.1fbb1d09.f9f2cfb8/?me_id=1281143&item_id=10036737&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftire-zero%2Fcabinet%2F03040963%2F03501541%2Fimgrc0082711098.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)