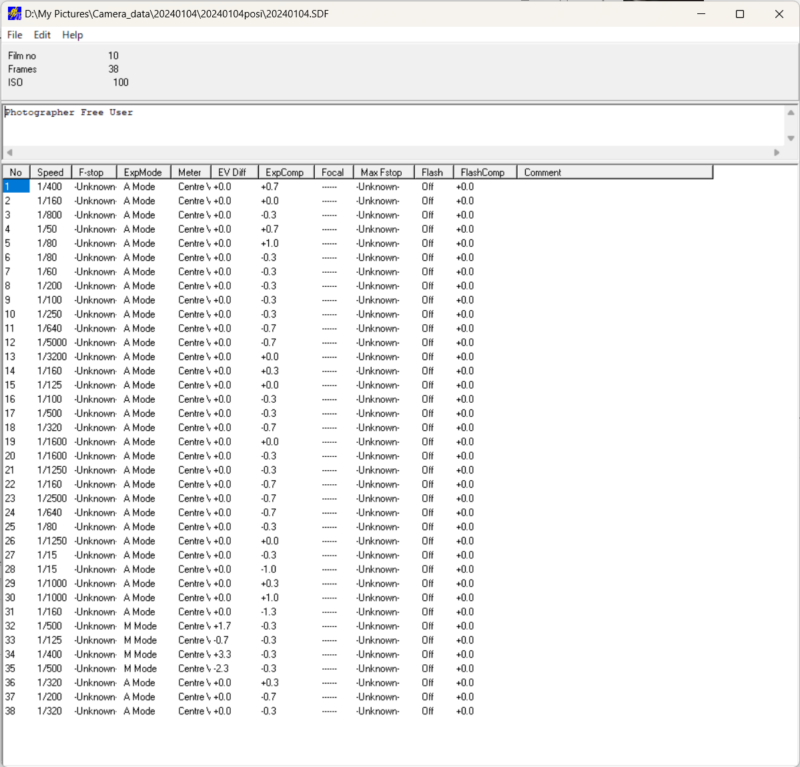

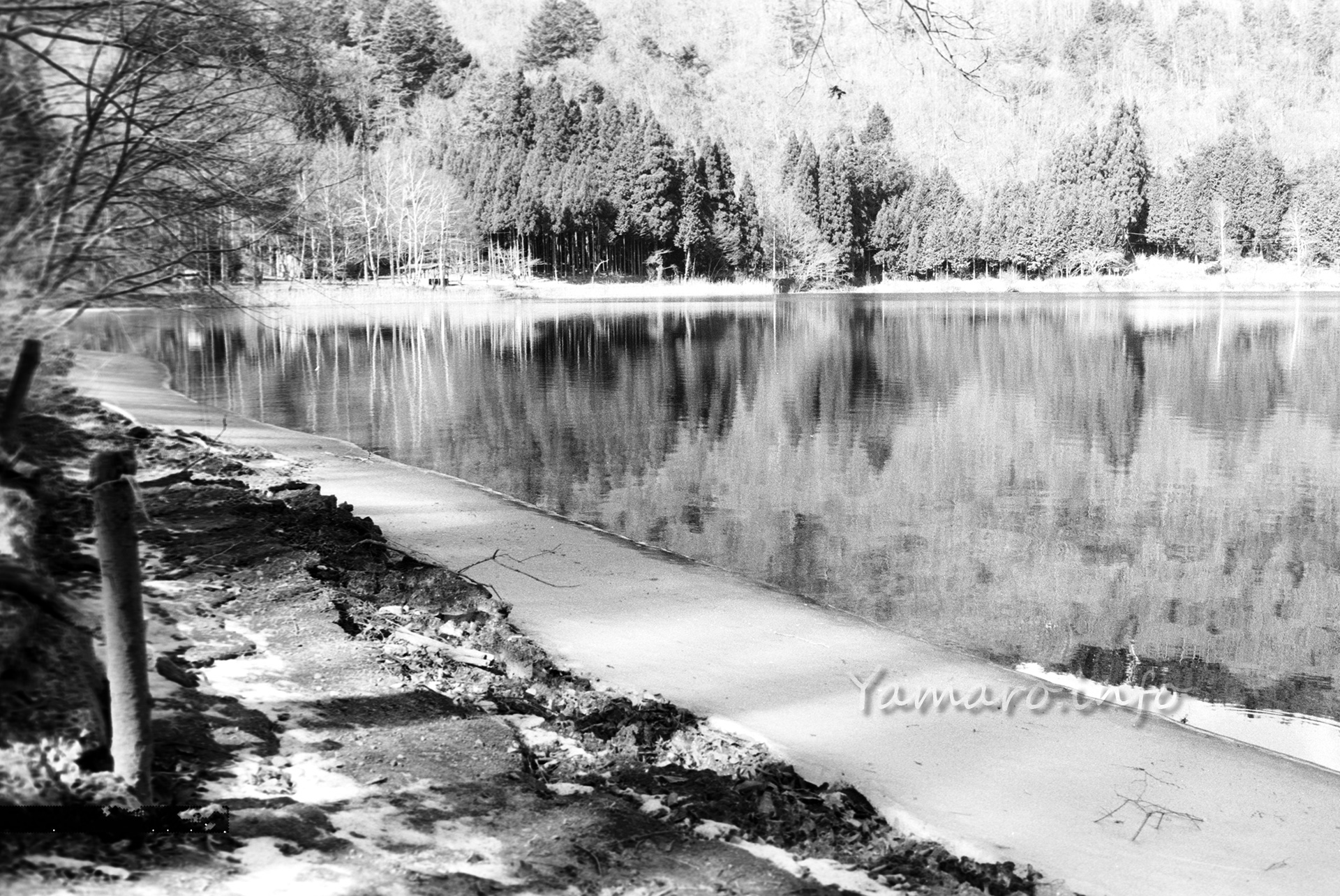

先日スキャンしたフィルム、Nikon F100で撮影しましたが、F100では撮影データを専用ソフトで吸い出すことが可能です。

大昔に買ったNikon F90/F90X用のフォトセクレタリー用の10ピン-RS-232Cケーブルは、そのままF100でも使用できることは以前から記事として書いています。

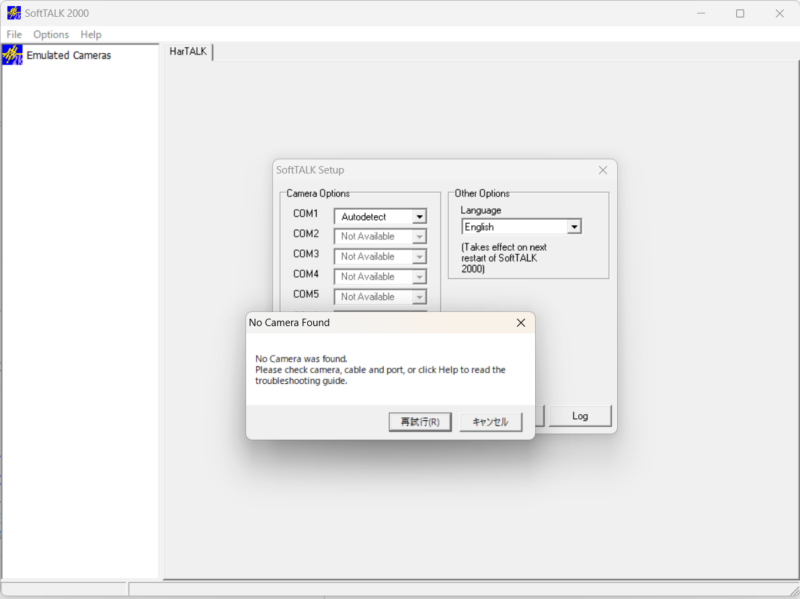

今回も、フリーソフトのSoftTALKとRS-232Cケーブルでデータを吸い出そうとしたのですが…

なんと接続できないではないですか…。去年SSDを改装してOSを入れ直して以来初めて使ったので、もしかしたらOS側の問題(Windows11)で使えなくなった?

シリアルポートの番号を変えたり、通信速度を変更してみても変化なし。以前は簡単につながったのに。

ケーブルが古くて断線しているかもしれない? 不具合の切り分けをしてみます。

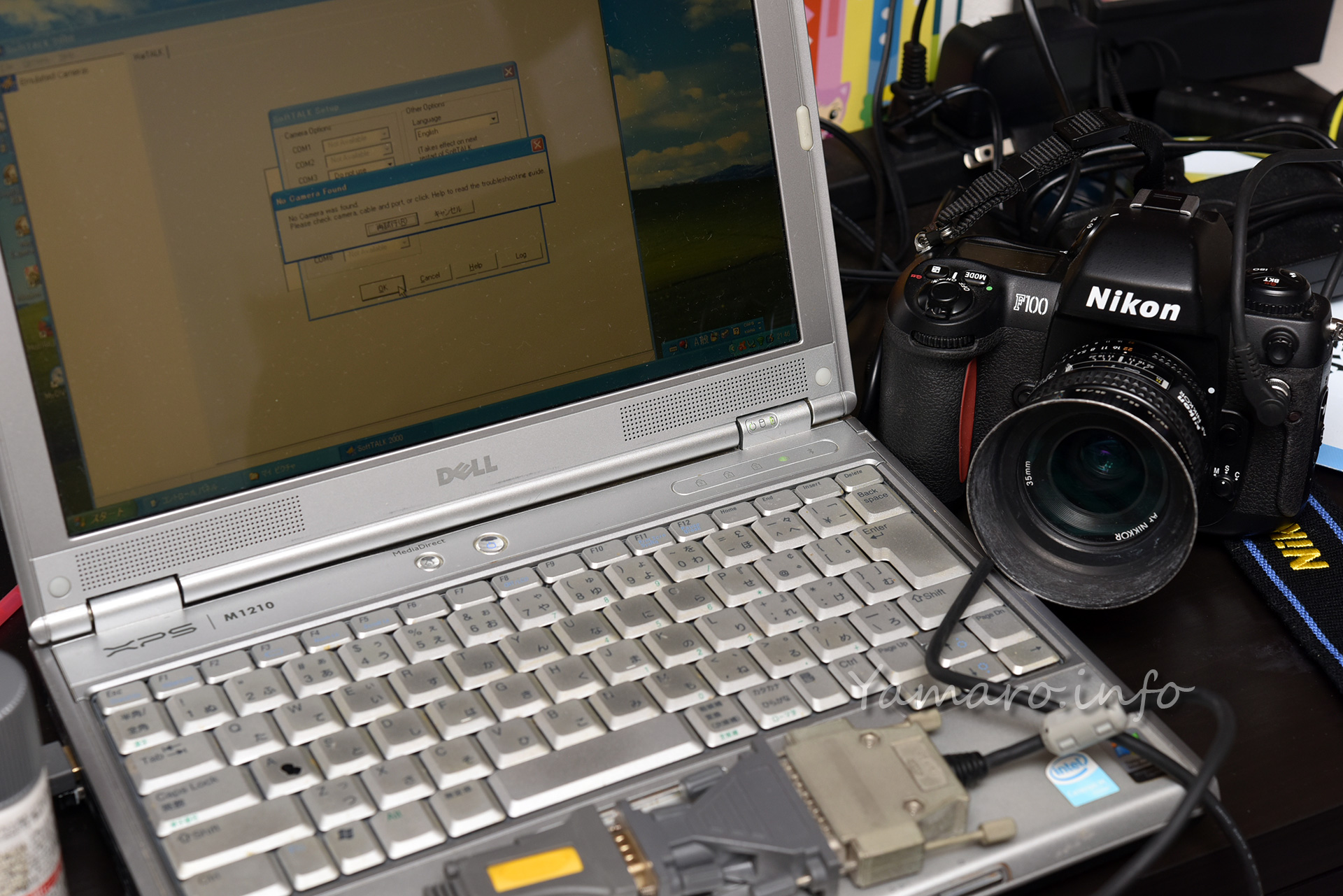

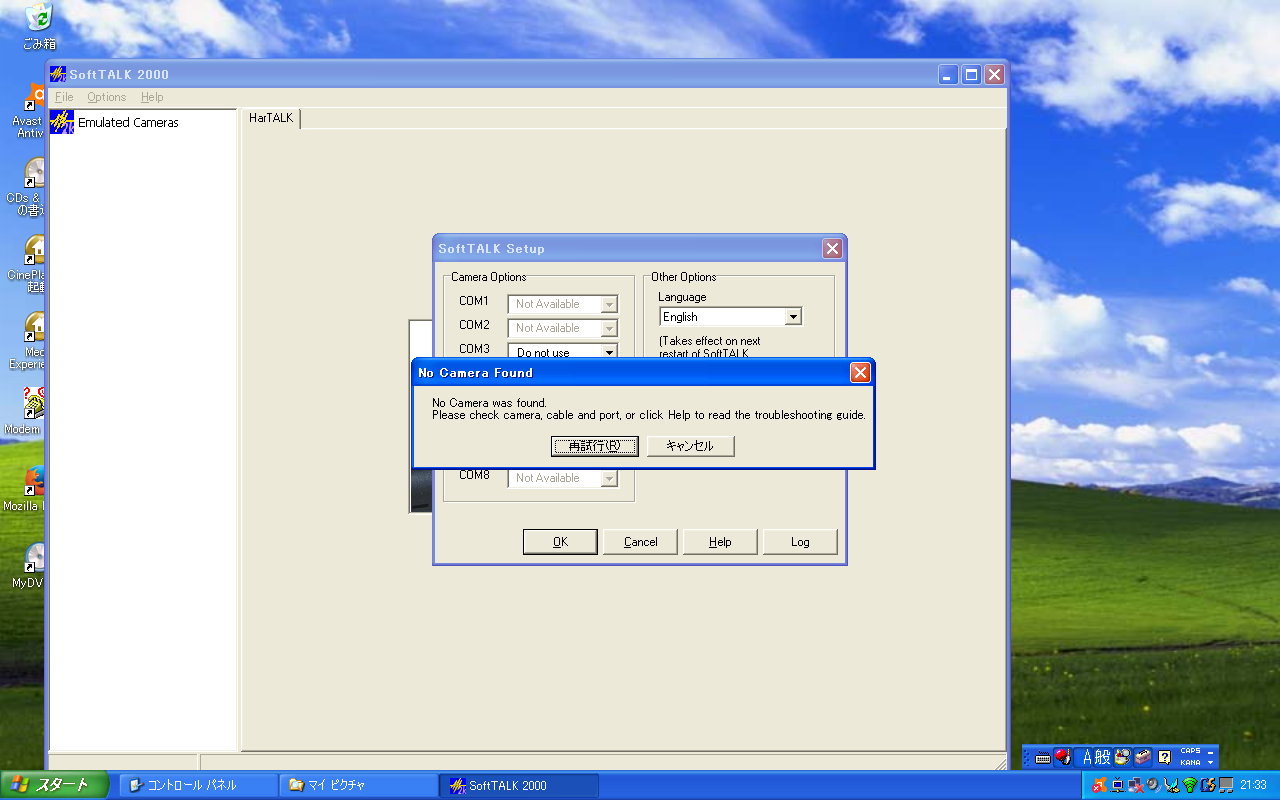

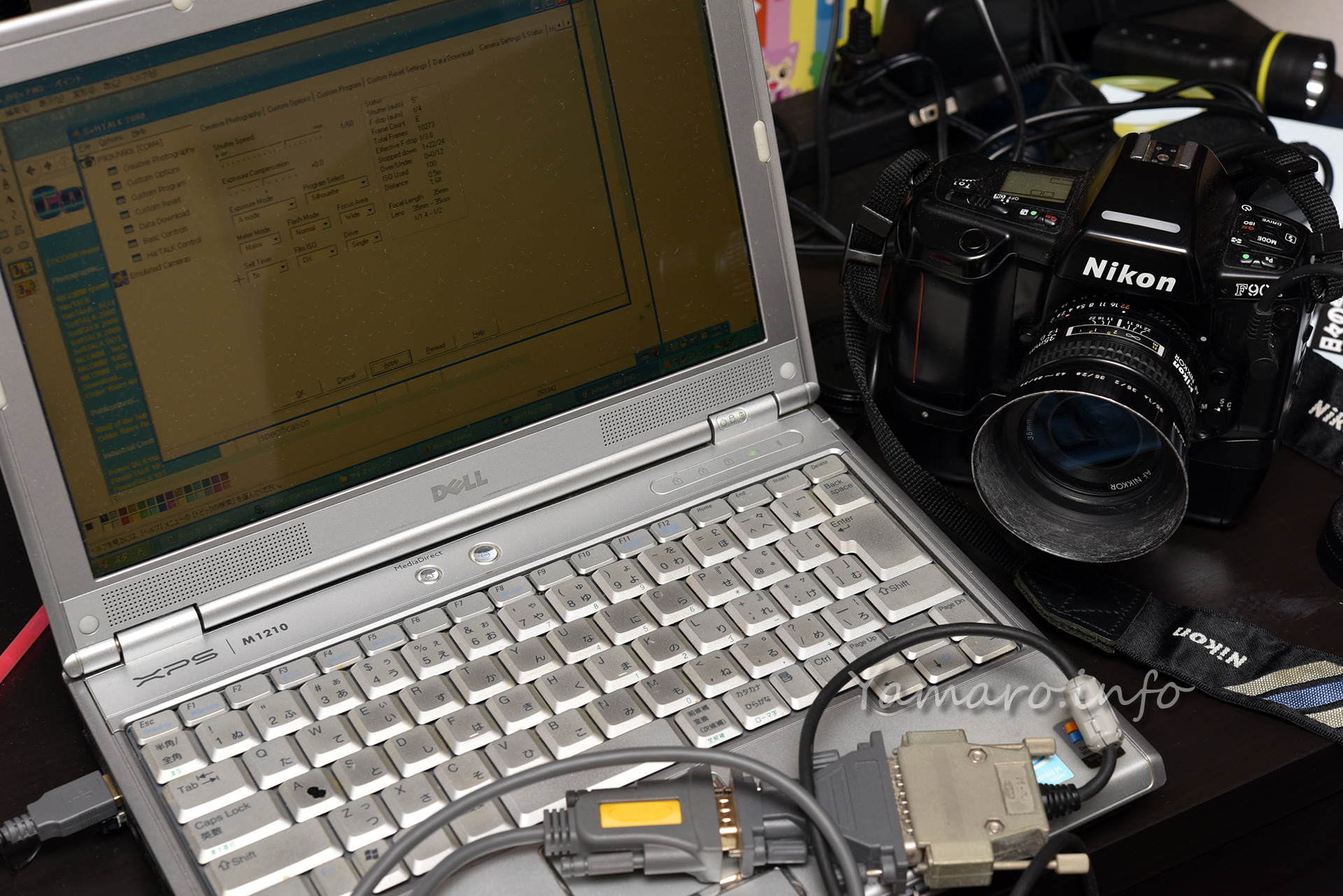

そこで、Windows XPが入った古いPC(DELL XPS M1210)を久しぶりに引っ張り出してきました。

そしてカメラも、Nikon F90Xをまずは接続。シリアルケーブルはUSBに変換しています。

久しぶりにWindows XPを起動。懐かしいな。このPCはもう16年前に買ったものですが、ちゃんと生きています。

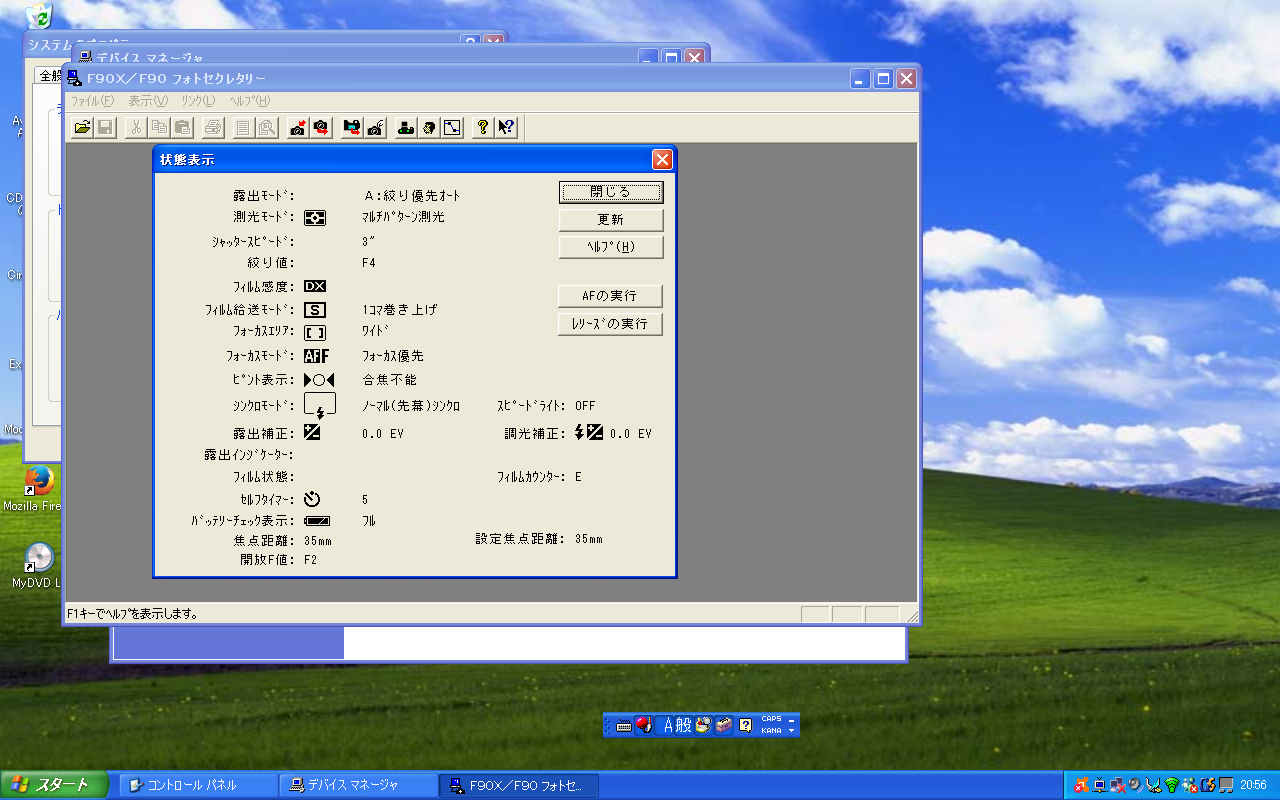

そしてSoftTALKでちゃんと通信できることを確認。

ちなみにF90/F90X用のフォトセクレタリーでもちゃんと通信できました。

つまり、フォトセクレタリーの通信ケーブル(シリアル-USB変換ケーブル含む)は問題ない。

どうやらF100の10ピンターミナルが駄目っぽい。ただ、ケーブルレリーズは使えたので、レリーズに関わる通信はできるけど、シリアル通信が駄目なようです。

何度か繋いだり外したりしているうちに、1度だけカメラを認識出来ました! そしてデータが吸い出せました。

そして、再び通信ができなくなりました。

カメラとしては普通に使えて問題ないし、F90/F90Xと違ってF100のカスタム設定はカメラ本体で可能なので、繋がらないとデータが吸い出せないくらいしか弊害はないのですが、なんだかモヤモヤする不具合ですね。もうそんな修理はできないだろうし、そもそもソフトもケーブルも大昔のもので、誰もサポートが出来ないですし。

あまり使いたくない接点復活剤を試しましたがやっぱり駄目で、F100側の通信コントロールチップが駄目なのかな?

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c0447d7.1a4770ed.1c0447d8.d43f6a2a/?me_id=1253726&item_id=10003339&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnikondirect%2Fcabinet%2Fproduct_img%2Fpsp00800_01_m.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c0447d7.1a4770ed.1c0447d8.d43f6a2a/?me_id=1253726&item_id=10003306&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnikondirect%2Fcabinet%2Fproduct_img%2Fpsp00520_01_m.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9df98f.4d52fba4.1c9df990.fc47bc2c/?me_id=1270903&item_id=10983406&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-kojima%2Fcabinet%2Fn0000000204%2F4960759023124_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9df98f.4d52fba4.1c9df990.fc47bc2c/?me_id=1270903&item_id=11274946&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-kojima%2Fcabinet%2Fn0000000542%2F4960759907004_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)