新政といえば、今や日本酒界の頂点と言っても良いくらいに、人気かつ手に入りづらいお酒となりました。

生産量も、決して多くはなく、特約店でしか販売できません。転売目的で買われることを防ぐため、お店によっては常連客にしか売らない、あるいは(あまりやってはいけないことですが)、他のお酒と抱き合わせでしか販売品しない、ということもあるようです。

さらに限定酒など、SNSで宣伝して販売することもあり、最近そうしたやり方がどうも好きになれず(お酒は好きなんですけどね)、結局特定の人の間でしか買えない特殊なお酒になりつつあって、何だかなぁという気持ちではあります。

そんな感じなので、最近は少し新政からは離れていましたが、久しぶりに行った特約店で、ひっそりと置かれていたので、他の銘柄とともに買ったのがこちらです。

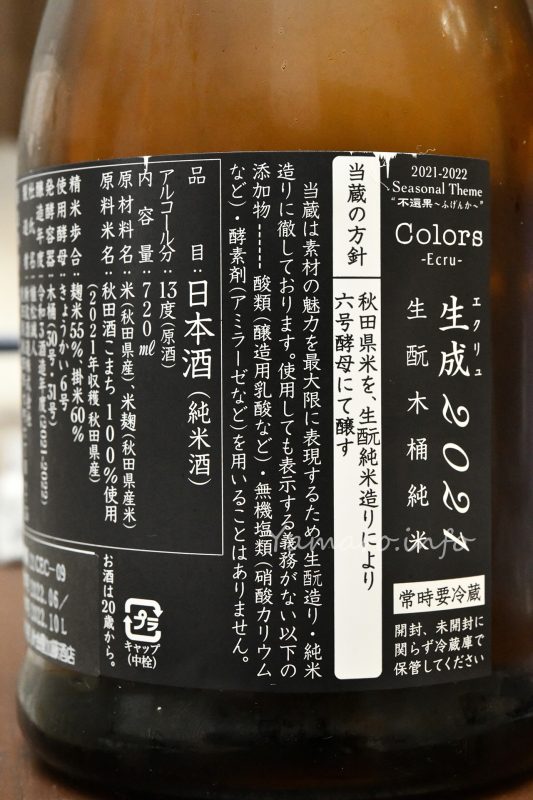

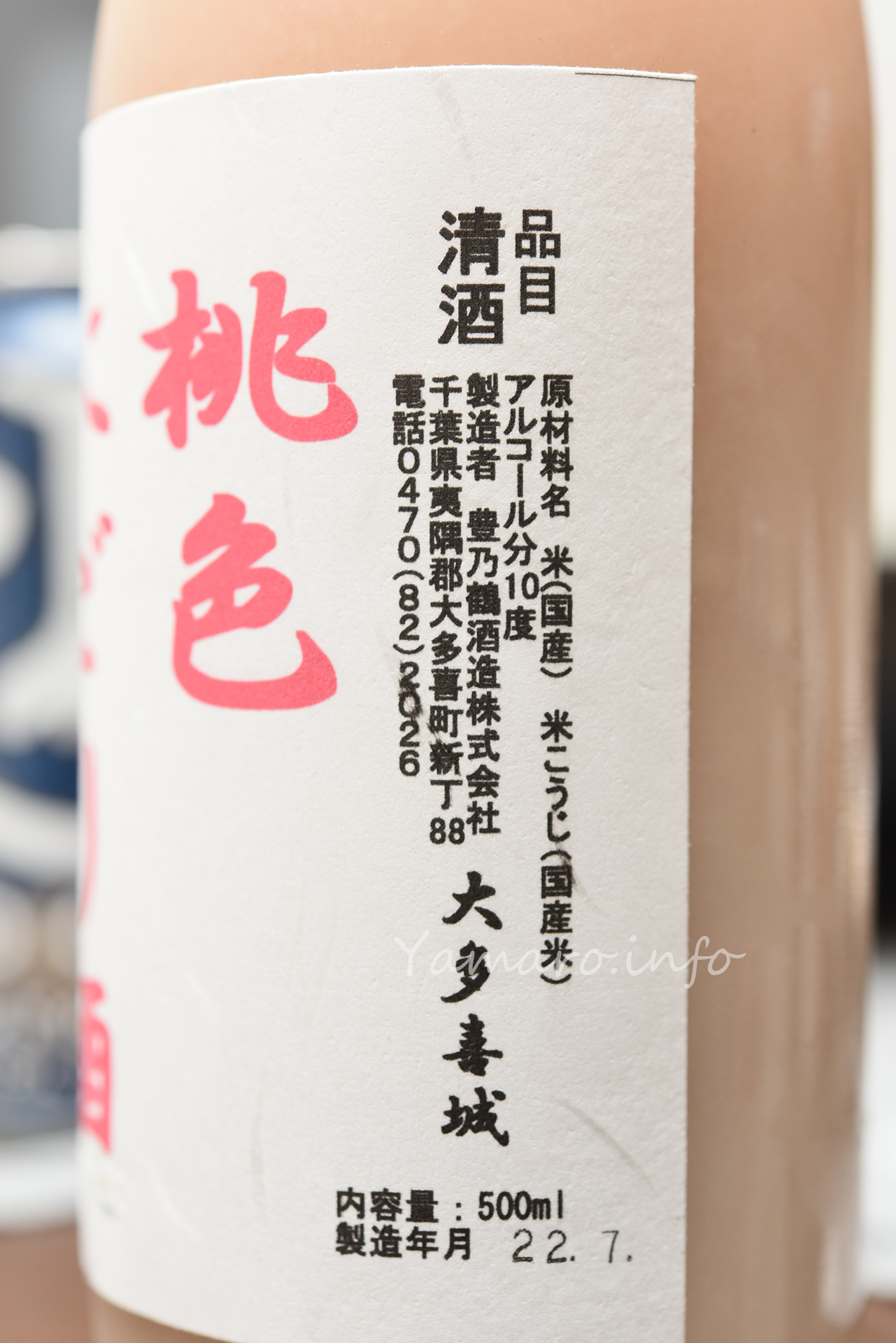

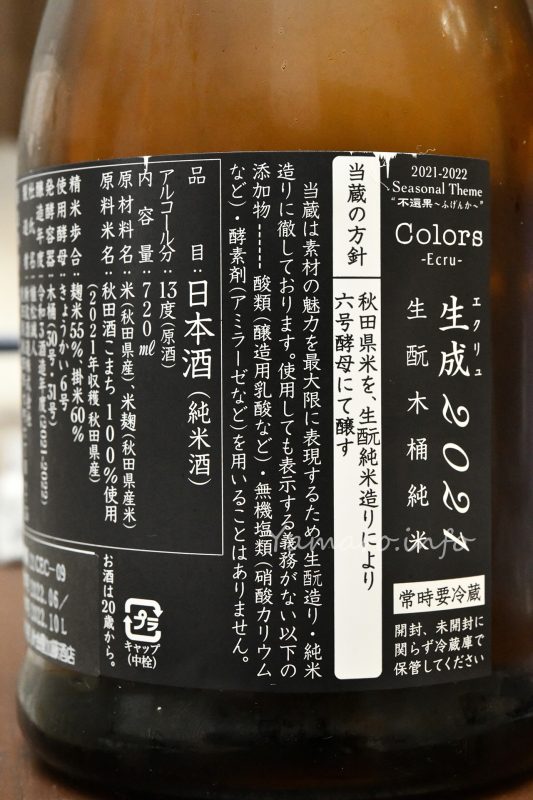

【新政酒造】Colors -Ecru- 生成(エクリュ) 生酛木桶純米 2021

【新政酒造】Colors -Ecru- 生成(エクリュ) 生酛木桶純米 2021

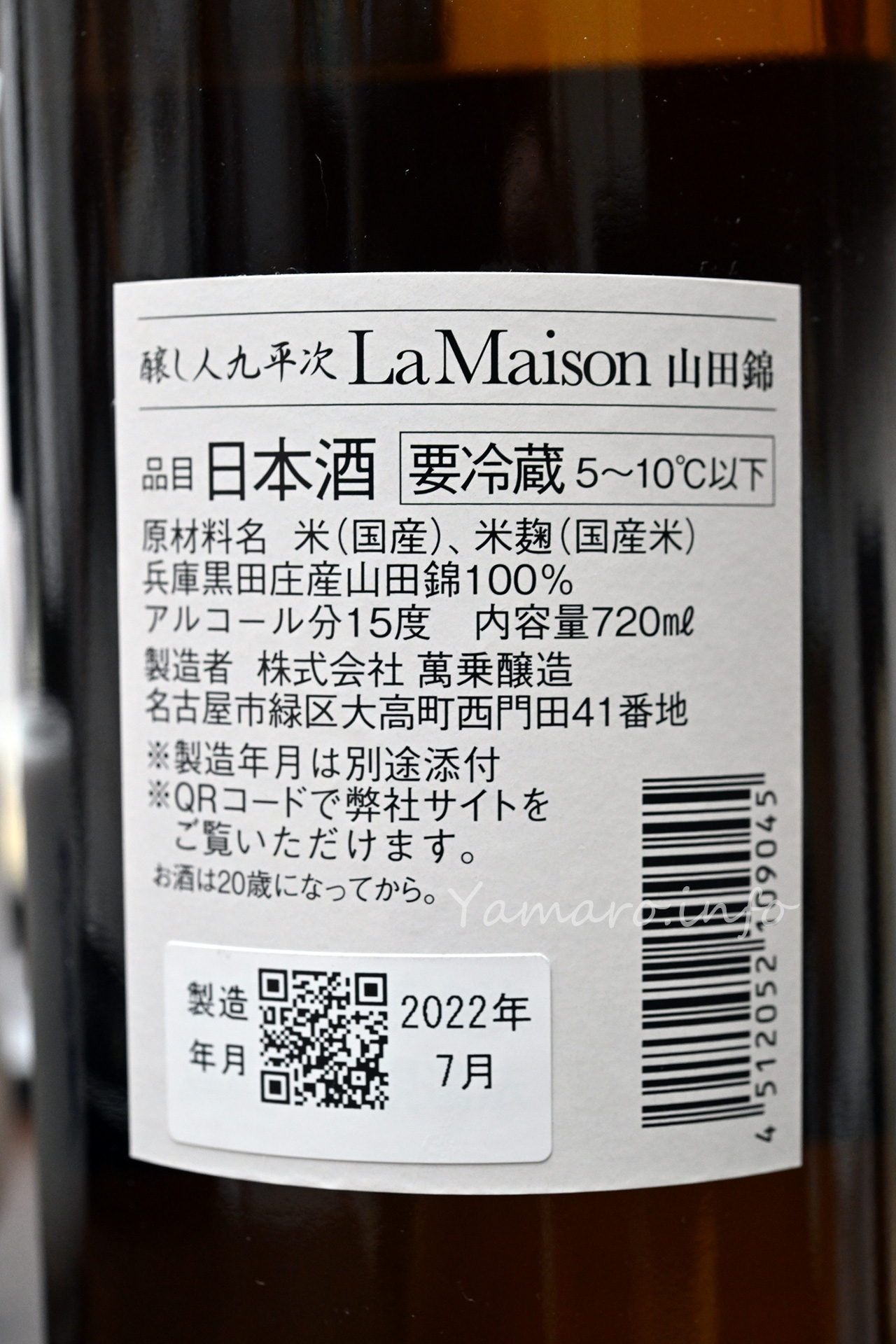

新政の火入れ酒、Colorsシリーズではエントリークラス、最も入手しやすい-Ecru- 生成(エクリュ) です。

今回買った特約店、他のお酒はその味わいなど店頭にポップとして貼られていますが、新政のみ、何も書かれずひっそりと棚に置かれています。

新政だけを買いに来る客も結構いるそうなので、あえてそうしているようです。ただ、そのお店は抱き合わせとかはせず、きちんと定価で販売しています。

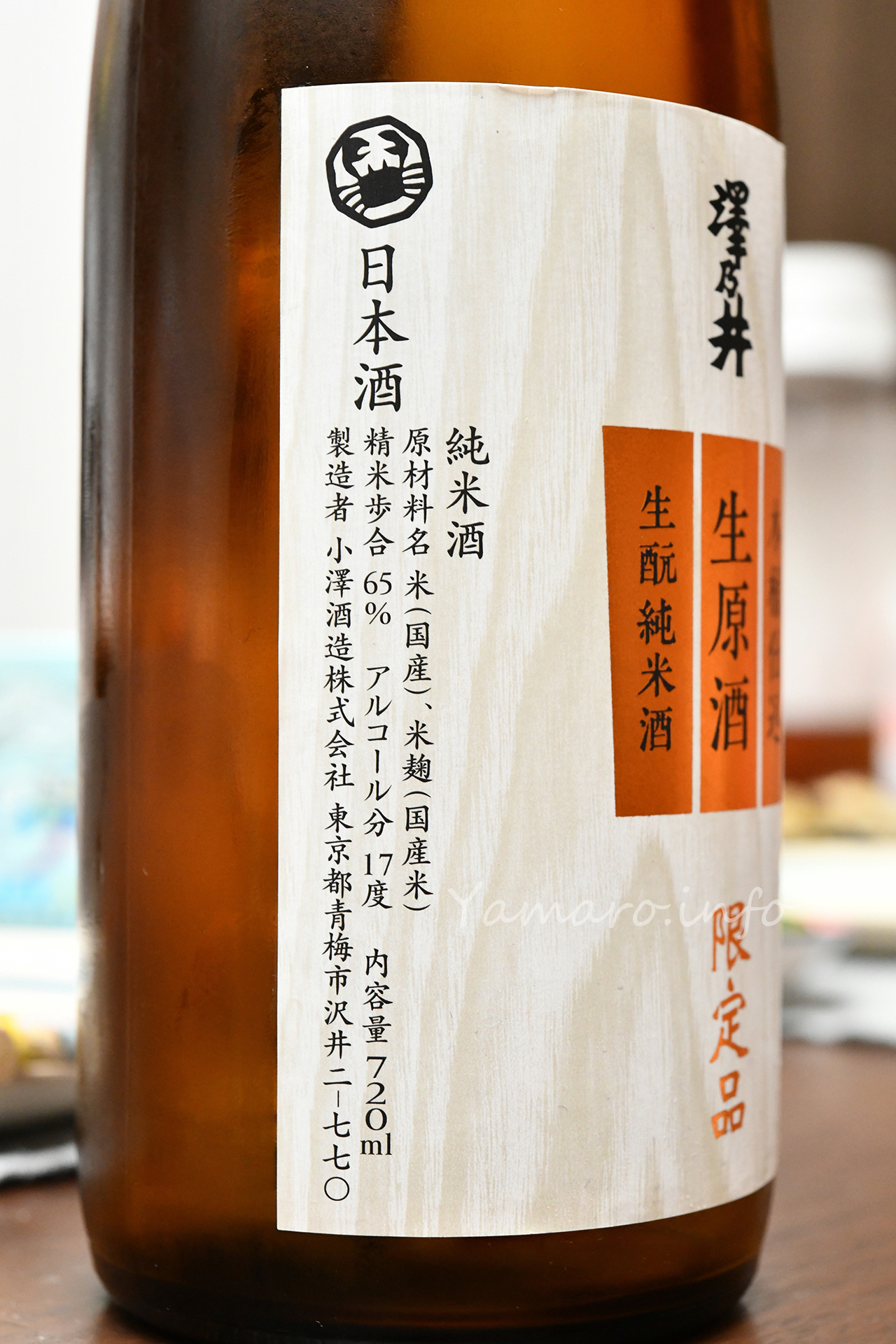

新政らしく、6号酵母、生酛造り、純米、秋田県産のお米、というスペックは共通です。特に最近は木桶での仕込みとなっているのも特徴ですね。エクリュは4合瓶で2千円しません。最も買いやすい新政です。

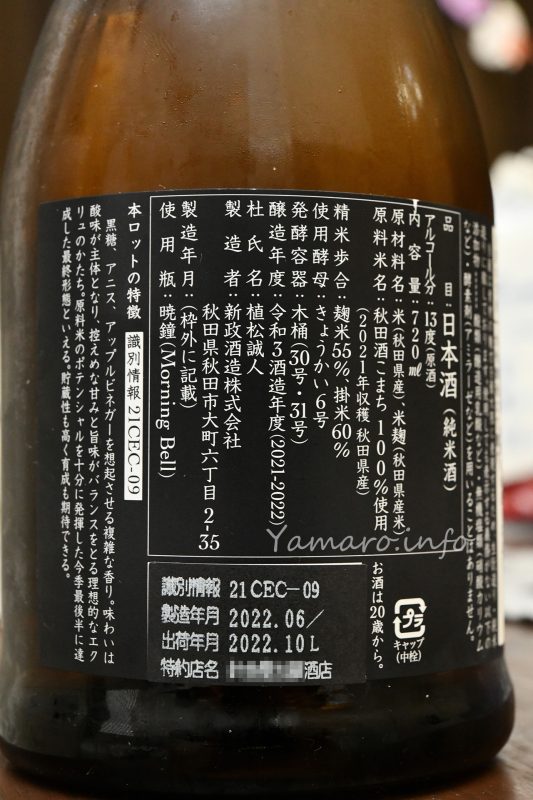

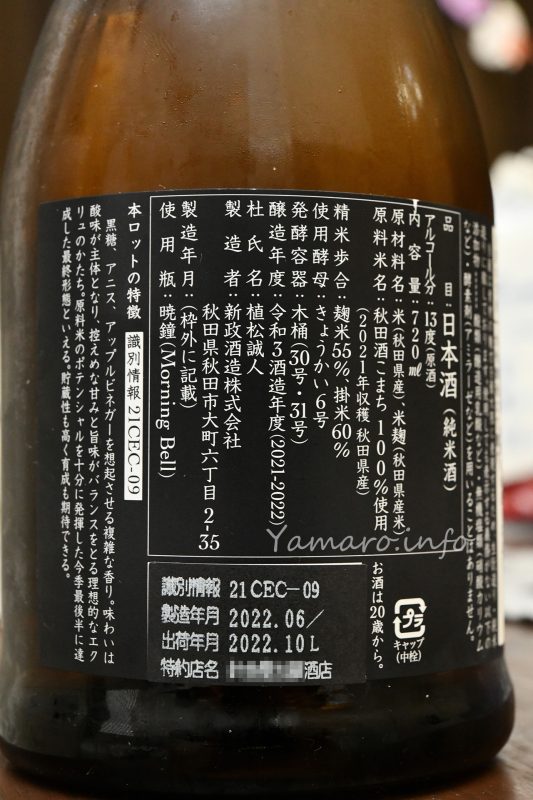

特約店名は消しましたが、ちゃんと特約店である証明でもあります。ここに書かれている店名と販売しているお店が一致しないものは、二次流通品、いわゆる転売です。価格も上乗せされているものに手を出してはいけません。

スペックは、酒米に秋田県産酒こまちを使っています。これを扁平精米しています。

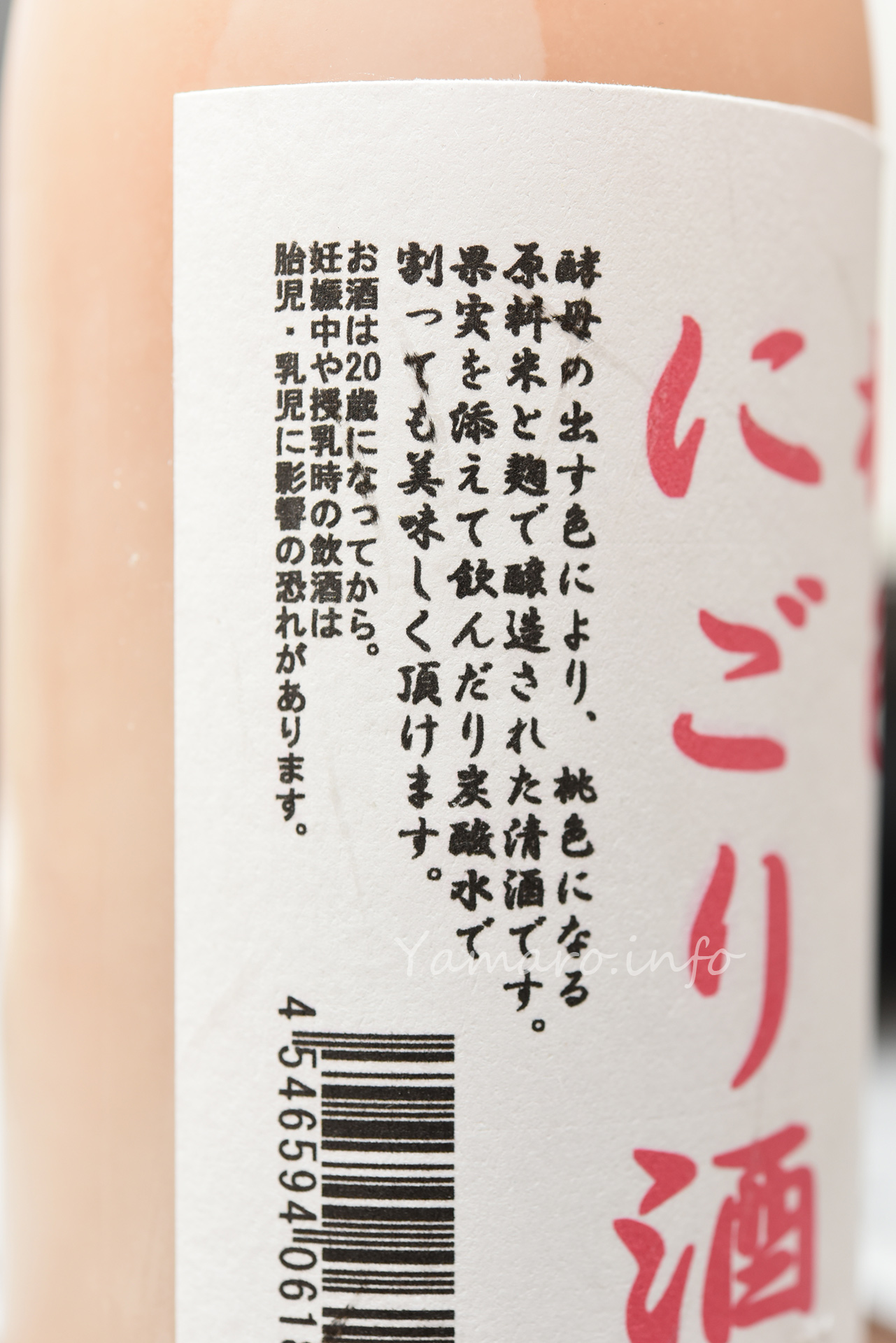

微発泡、ほんのり黄色

微発泡、ほんのり黄色

上立ち香は、もう素晴らしいです。これだけで旨さを予感させます。りんごのような酸味、米の甘みを飲む前から感じさせます。ほんのり木桶の香りも。

口に含むと…プチプチの発泡しつつ、控えめながらじわじわ押し寄せる酸味主体の甘味、苦味そして圧倒的な旨味です。決して押し付けがましくない、全体としては控えめな味なのですが、木桶の香りとともに複雑に織りなします。

ああ、さすが新政だな、と思わせます。他のどの酒とも違うんですよね。このお酒でしか味わえないものがあります。

ちょっと最近の売り方に、もやもやするところがあった新政ですが、たまたま出会えて買えたらラッキー、的に買いたいとは思っています。久しぶりにNo.6も飲みたいなぁ。