KhodaaBloomのクロスバイクを買ってすぐに割と汚れの多い撮影地での機材運搬&移動で使ったり、この2ヶ月近くそこそこ走ってチェーンやボディも汚れていたので、AZのチェーンディグリーザーとバイクウオッシュを買ってメンテナンスしてみました。

この下の写真にはありませんが、チェーンオイルを含めた5点セットがAZから販売されています。入門者向けのセットなんでしょうね。

チェーンはディグリーザーまだ早い気もしましたが、まあ試しに、ですね。

チェーン洗浄機のフタを開けると、中には歯車のついたブラシが入っていて、チェーンを動かすと回って洗浄液がついたブラシがチェーンの汚れを取る仕組みです。

ただこの洗浄機、蓋が固くてスライドがスムーズではないので、蓋を外した途端、中のブラシがすっ飛んでいきましたw

取り付けも蓋が硬いですね。取手は蓋が不用意に外れない役割も果たしているので、必ず最後に取り付けましょう。

あとは取手を持ちながら、ペダルを逆回転させてチェーンを動かすことで、チェーン全体を洗浄仕組みです。

ただ、わりとこの洗浄機、引っ掛かりが多くスムーズではないですね。しっかり取手を保持してゆっくりチェーンを動かしましょう。

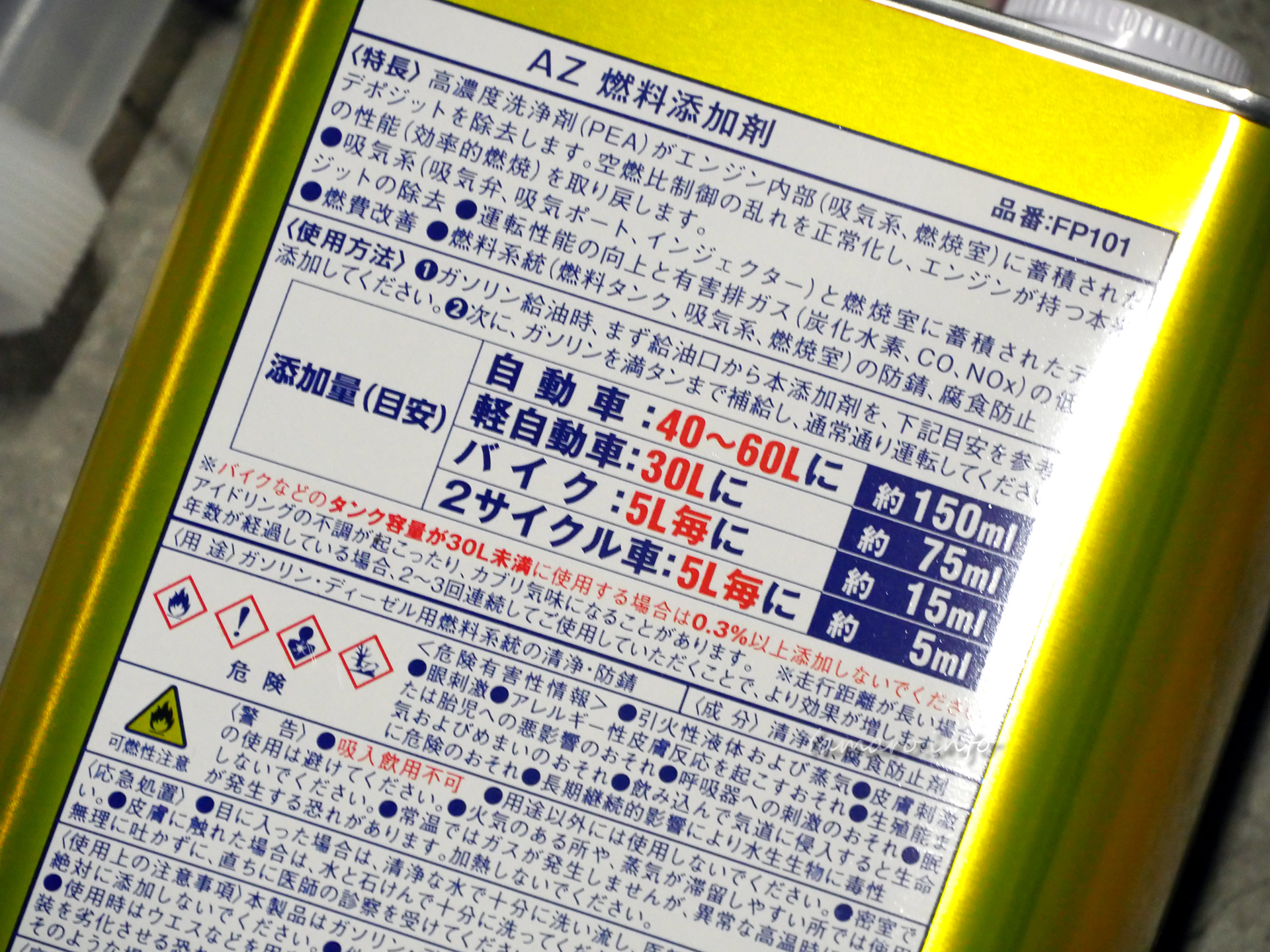

なお、チェーンディグリーザーの液はフレームの塗装などに付着しないようにしましょう。液の量も入れすぎるとこぼれてしまうので、説明書通りの量で行きましょう。

スプロケットは2種類のブラシがあるので、これを使って泥を書き出します。

チェーン洗浄機の評判を見ると、やはり引っかかりがあってスムーズに動かない、との意見は結構あるようですね。実際もう少しスムーズに動いてくれてほしいなという感じでした。

普段の洗浄はパーツクリーナーとブラシで良いかもしれません。本当に真っ黒に汚れた場合にはこの洗浄機の出番、といったところでしょうか。

後このディグリーザー、使用後は水洗いしてくださいとありますが、これはマンション住みだと難しいですね。結局バケツに水を入れて、緩く絞った雑巾でディグリーザーを拭き取りました。

ディグリーザーを拭き取って少しチェーンを乾かしたら、最後にチェーンオイルのAZチェーンルブ万能タイプを塗布していきます。

チェーンのコマに少しずつ塗布しました。どこがスタートかわからなくならないよう、チェーンの継ぎ目は見ておかないとですね。

最後に余ったオイルを拭き取って完了。しばらく浸透させておく必要はありますが、これは簡単でよいですね。

まだ新しいクロスバイクなので、このチェーンオイルの効果は余り感じませんが…。

どちらかというと走り込んでかなり汚れている電動ママチャリの方を先にメンテナンスしたほうが良いかも。走りが変わるかな?

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3812c159.ebf7c964.3812c15a.848d9ff9/?me_id=1245106&item_id=10000103&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffusuma123%2Fcabinet%2Fsyouji%2Fsupurusu-1301-1800.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37baae5d.3c502928.37baae5e.207db2ec/?me_id=1221965&item_id=10009842&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fd-plus%2Fcabinet%2F400-1op%2Fasu_kai%2Fnky514b02b-000.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)