小学校の校庭で地域の消防訓練があるということで、子供らを連れて行ってきました。

気がついら子供ら、消防車のところで説明を受けていました。

ここで急遽、新人消防隊員に洗礼が(笑

消防服装着1分間チャレンジ!

1分は超えてしまったけど、ほぼ1分で装着しました。さすがです。

20kgの装備は半端ないですね。これで灼熱に飛び込むのだから、相当な体力が必要ですね。

お疲れ様でした。

もう1週間近く経過しましたが、高滝湖グランピングリゾートの1泊2日をタイムラプス化してみました。

今回は去年台風が来ていたのとは違って、2日間とも天気は良好、風もあまりなかったのですが、2日目の朝から少し雲が多めでしたね。

カメラも去年の教訓を踏まえ(電池切れと明け方のレンズ結露)、AC電源でカメラに供給、レンズウォーマー取付で万全の体制。

カメラもD810から、電子シャッターの使えるNikon D850にチェンジ。電子シャッターなら、メカシャッター消耗を抑えられる反面、太陽光の直射でのセンサ焼けには注意が必要です。今回は大丈夫そうでした。

レンズは、AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8Dです。魚眼も早くZマウントで出ないかな?

電子シャッターで15秒毎のインターバル撮影のおかげか、カメラのイメージセンサも常時通電による発熱が、カメラボディ自体の結露も防いでくれました。これは思いがけない効果ですね。

そして、インターバル撮影の写真をタイムラプス化したのがこちらです。

星も見えていますね~。これ、グランピングテントも入れていて、星をメインとしたわけではないので、少し星は見づらいですが、いつか星撮りでタイムラプス生成してみたいです。時間がかかりますし、色々大変なんですけどね。

成田空港への着陸の航空機のライトも見えますね。明るい星は金星?

そしてワイが微妙にぼかしきれていないのはご愛嬌(笑) タイムラプスでぼかし入れるのは大変ですね。

とは言え、今回やってみたかったことが出来たので、良かった良かった。

羽田空港発着の飛行機だけでなく、東京港へ出入りする船舶も多く見られるのが、城南島海浜公園の魅力です。

小さなヨットから大型貨物船まで、大小多数の船舶が航行します。

地図で見るとわかりますが、城南島海浜公園の北側の航路は、お台場方面の向かっていて、この先にはコンテナ埠頭など多くの物流埠頭が存在します。

コンテナ船とRoRo船がすれ違う瞬間を、望遠レンズで動画撮影してみました。

望遠レンズの圧縮効果で、両船は極めて近くをすれ違っているように見えますが、実際には適切な距離を保っています。

神王丸は、こうしてみると結構なスピードで航行しているように見えます。航海速力も満載で21.5kt、時速40km/h程度と、結構速いですね。もちろん港内ではもっと速力は落ちていると思いますが。

下の写真は、4K60p動画から切り出した画像です。もはや、普通に800万画素のスチル写真として使えますね。

三脚無しで撮ったので腕がつりそうです(笑) 三脚、次は持ってこよう。ロクヨンレンズだけで5kgなのに、三脚もとなると相当な重量ですけどね。

飛行展示は救難飛行のみだったので、13時にはボチボチ帰宅者も出てきました。ここからまたゆっくり地上展示を見てきました。

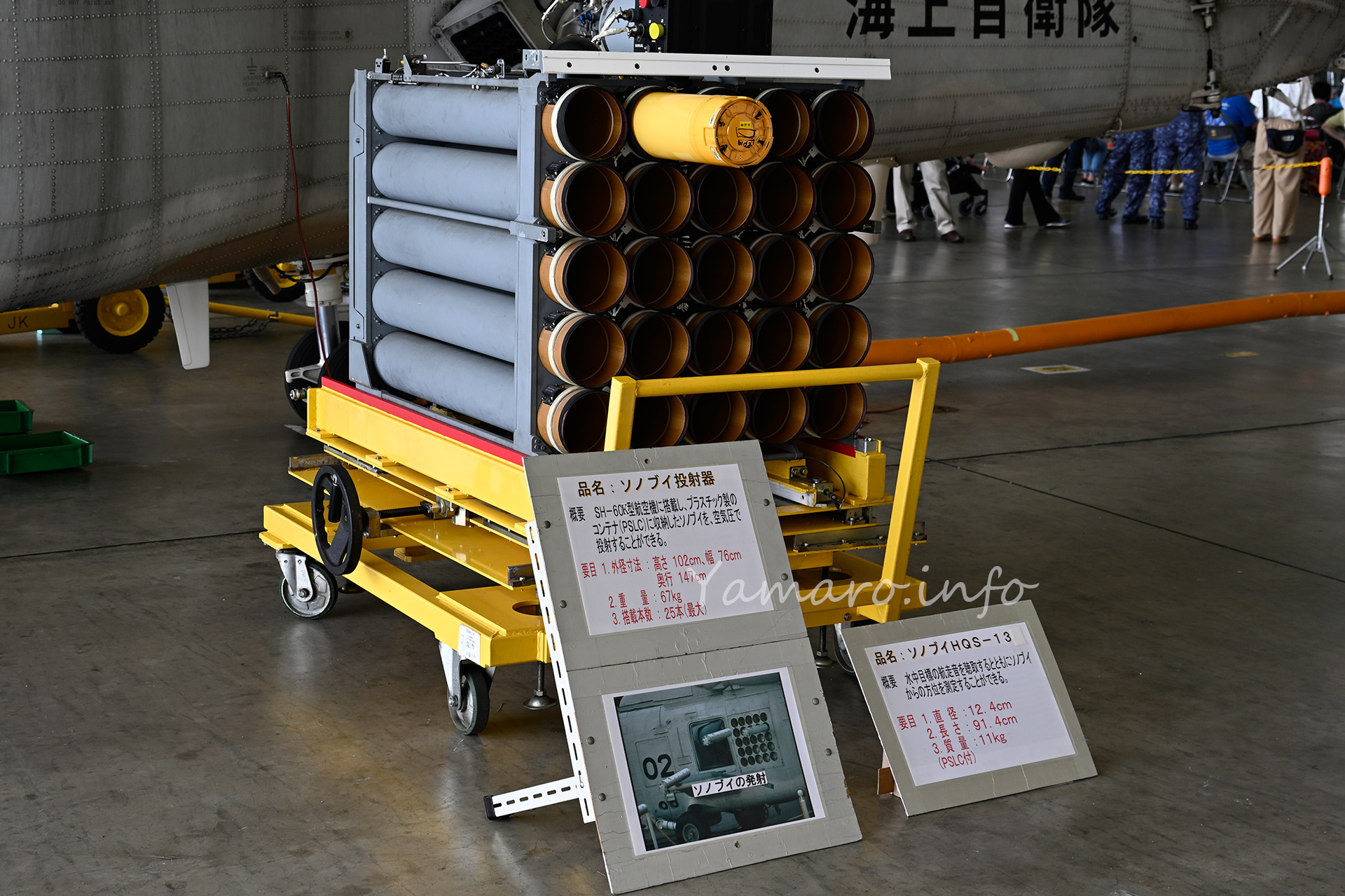

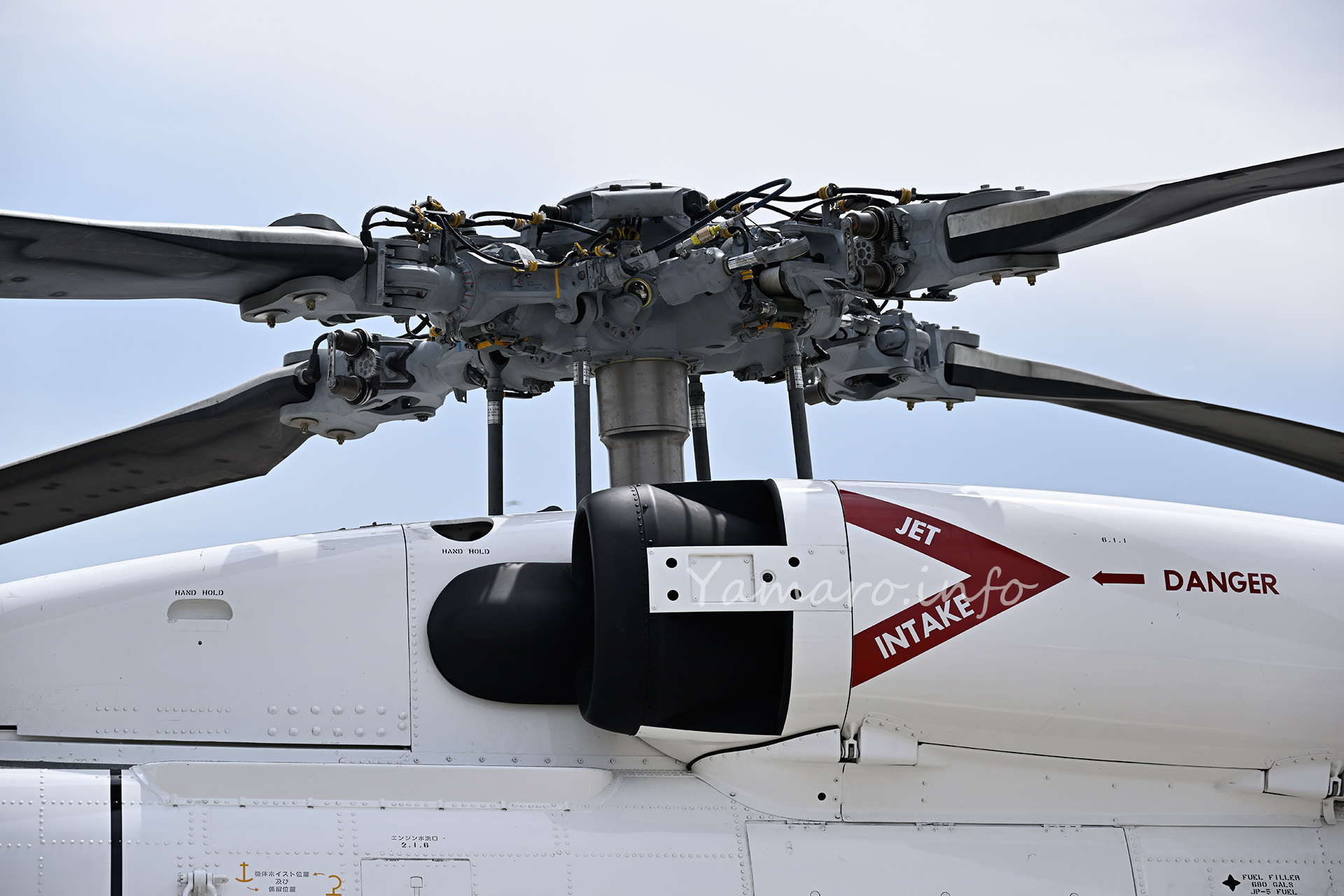

格納庫での主力哨戒ヘリSH-60Kの展示。

現在は哨戒機、という名称ですが、元々は対潜哨戒機と言う名の通り、潜水艦の探知と攻撃を行う機体です。しかし、水上艦の探知や攻撃、救難など、用途は多岐にわたることから、現在は「対潜」の名称が外れています。

主兵装はMk.46魚雷または97式魚雷、AGM-114MヘルファイアIIミサイル(対水上艦用)で、ソノブイやAN/ASQ-81 MAD(磁気探知)、ディッピングソナーで潜水艦の探知を行う他、逆合成開口レーダー(ISAR)のHPS-105Bにて水上艦やシースキマーミサイルの探知も行います。赤外線探査装置(FLIR)による探索やヘルファイアミサイルのレーザー誘導も行います。

米海軍のMH-60Rと双璧をなす機体ですね。

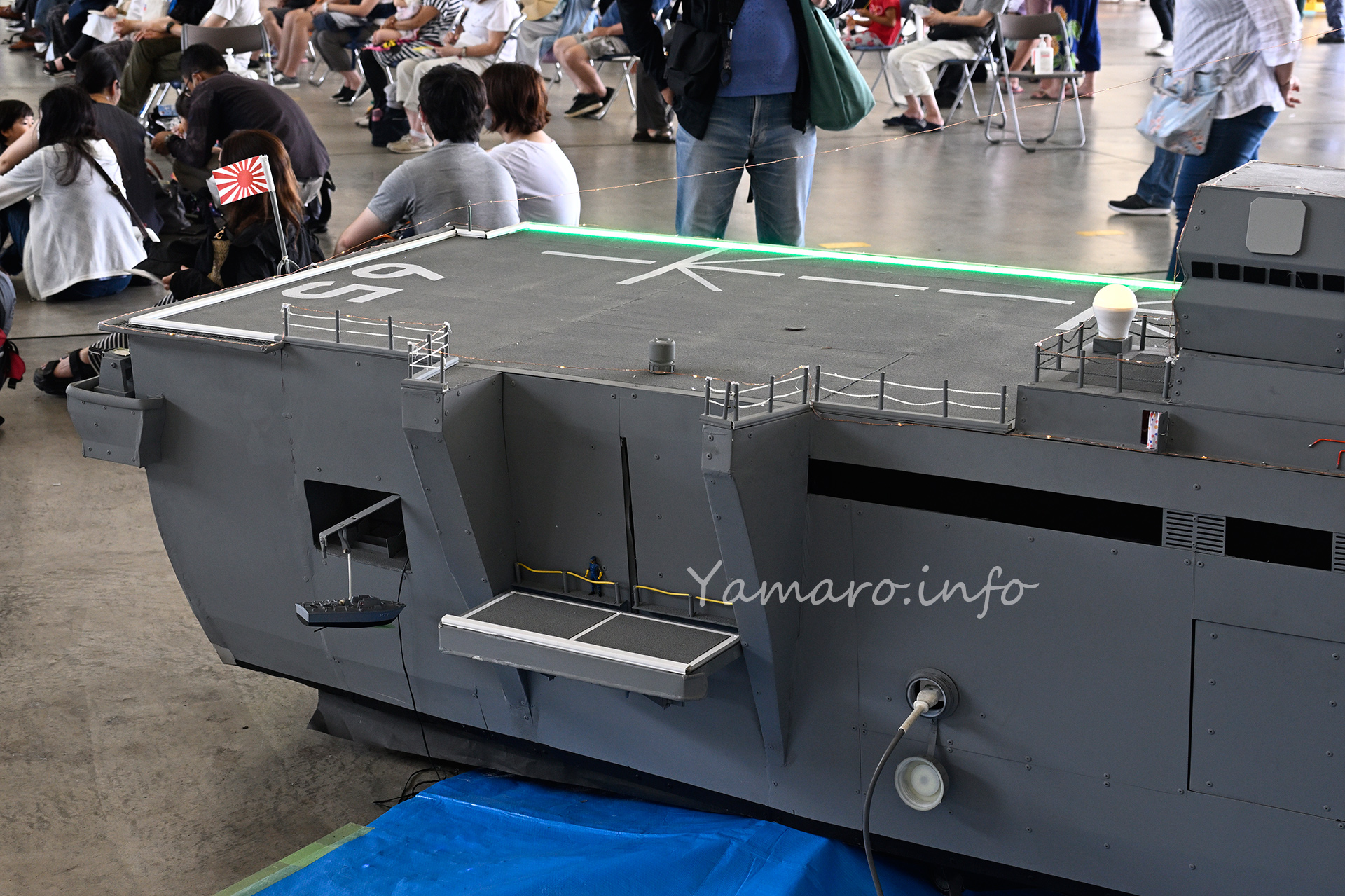

最近はミニチュア艦艇を自作して展示するのが流行りなのかな?

結構凝っていて、エレベーターや主砲などが電動で可動します。なぜか関係ないフィギュアもw

よく出来ていますね。

14時以降、ゲスト機が帰投するということで、その前に残りを見ていきましょう。

AH-1Sもまだまだ頑張っています」。

ここは千葉県だけど、何故か千葉ではなく神奈川県警察のBK117C-2。

さすが川崎重工のお膝元だけに、川崎重工のBK117C-2です。BK117は、ドイツのメのメッサーシュミット・ベルコウ・ブローム(MBB)(開発当時)と80年代に共同開発した機体で、改良を重ねつつ現在も販売されています。世界中で採用されているベストセラーヘリコプターで、米陸軍も汎用ヘリUH-72A/Bとして採用しています。

14時、展示機エリアの制限が入り、柵が設けられ、いよいよ帰投です。各機準備してエンジンスタートです。

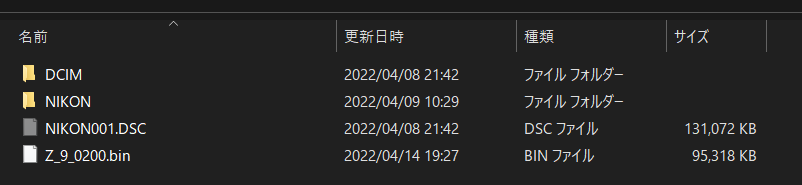

帰投の様子は全て、Nikon Z 9の動画撮影にて。かなり長いので、適当に飛ばしながら動画をどうぞ。

さて上の動画から切り出した画像がこちらです。

レンズをZ 24-200mmか、AF-S 200-500mmにするか、悩むところでしたが、焦点距離的に両者の間をよく使いそう…ということで、今回はZ 24-200mmをDXクロップし、ProRes 422 4K60pで撮影して編集しています。ISO感度をオートにしていたら、感度が上がってしまったため、少しノイジーですが、解像力は流石に4Kなので、ブログサイズでも十分な解像力です。8Kは今のところ不要ですね。カード容量がいくらあっても足りないですし。

今回、メインのPROGRADE COBALT 325GBのカードは動画撮りまくったら一杯になってしまいました。いやはや、動画撮りは大変ですね。

ProRes 422だとRAWでなくてもかなり綺麗です。後はヘリコプター撮影に合わせたシャッター速度の調整が課題です。NDフィルタは必須ですね。

微妙に続く…。

飛行展示が少ないので、ゆっくり地上展示機を見てまわったヘリコプターフェスティバル。

混んでいないので、のんびりとした雰囲気。たまにはこういうのもいいね。

掃海具を降ろして飛行しながら掃海するヘリコプターMCH-101。かつては西側最大のMH-53Eでしたが、それより小さいとは、近くで見ると大型ですね。

イギリスなどでは対潜哨戒機として使用されているのも、この機体規模の大きさで対戦機材が積みやすいのだと思います。

ただこれを艦載ヘリとするとなると、一般的なフリゲイト艦では結構きつそうな。イギリスでは23型フリゲイトにも搭載実績はあるようですが、普段はSH-60Kより小型のリンクスがメインのようですね。

かつてのHSS-2シーキングより大きいです。

着々と数を増やしつつある海上保安庁のEP225LP シュペルピューマ(スーパーピューマ)Mk2、機体規模が大きく、海保のしきしまやあきつしま、れいめいといった大型巡視船の搭載機として数を増やしつつあります。

日本では消防庁も導入していて、民間型も含め、多く存在するヘリです。

今回は、SH-60Kが1機のみの展示飛行だったので、動画で撮ってみました。Nikon Z 9 + NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRを使って、PrpRes 422 4K60pで撮影して編集してみました。

色々失敗、どうしても画面が傾いてしまうとか、ピーカンでシャッタースピードが上がってしまうので、NDフィルタを使用すべきだったとか、外部マイクを忘れたとか、反省点が多いです。後手持ちはやっぱりきつい。ガチで撮るには三脚も必要ですね。

普段スチルメインなので、遊んでみたけど、まだまだ勉強が必要ですね。

離陸~救難飛行~シャワー洗浄と言った流れを動画にしてみました。

動画編集難しい。Youtuberすごいわ~って思いますね。

続く…

更新が遅れて申し訳ございません。ぼちぼち編集しつつ、先日行ってきた海上自衛隊館山航空基地で行われた「ヘリコプターフェスティバル in TATEYAMA 2022」に行ってきました。

直接車では行けませんが、パークアンドライド方式で、イオンタウン館山の専用駐車場に停めて、そこからバスで移動…だったのですが、館山航空基地直通バスは満席、次のバスは1時間後…、途中までの”渚の駅”たてやままでのバスならすぐ乗れる、ということで、渚の駅から歩くこと20分、館山航空基地に到着。

途中、渚の駅の臨時駐車場があって、そこに停めたほうが近かったというオチ…。

今回初めていったので、勝手がよくわからなかったですね。

今回、新型コロナの第7波の影響か、飛行展示が大幅縮小されたのと、飲食の屋台がが一切なくなってしまったのか、観客は比較的少なめ、お陰でゆっくる見ることはできました。展示自体も少なかったですが、それでも入って目の前に、現在厚木基地で試験中の新型哨戒機、XSH-60Lが展示されていたので、早速見てみました。

※勘違いしていましたが、この機体は8901号機のため、L型ではなくK型の試験機でした。USH-60Kですね。早とちりしてしまいました。

柵もなく近くで見られた!新型機とは言え、ベースは現行主力のSH-60K哨戒機を改良しているだけに、SH-60JからKになった時ほどの大きな変化はなく、むしろぱっと見ではほとんど区別は付きません。というかこれがK型ですね…。FDRが古い時点で気づけとw

続く…

昨日10日、長女とともに無事退院できました。新型コロナウイルス感染から長女が脱水症状となっての入院でしたが、お陰様で今は良くなっております。

医療関係者の皆様には感謝感謝です。

で、入院最終日の夜中にも、またPanasonic LUMIX GX7MarkIIIにて窓からインターバル撮影してみました。

今度は、20秒毎から10秒毎の撮影に切り替えてみました。が、同時に、内蔵バッテリでどこまで撮れるかな? という実験もしたくって…

結論から先に書くと、910枚でバッテリ上がりで停止してしまいました…。枚数にすると910枚です。標準バッテリのDMW-BLG10、小型なので容量も少ないため、インターバル撮影にはUSBからの外部給電が不可欠ですね。10000mAクラスのモバイルバッテリやAC供給は必至です。

ということで、今回の撮影は失敗としても、使い勝手など案外GX7 MarkIIIもタイプラプス動画に使えるという感じです。モバイルバッテリを繋いでおけば、相当バッテリも持つことがわかったので、お出かけの際に雨や結露の心配がない環境という条件付きですが、タイプラプス動画は積極的に撮れそうです。

GX7 MarkIII用のバッテリは、純正とMarkII時代からのROWAの互換バッテリですが、このROWAの互換バッテリが少し膨らみ気味になってきました。4年使ってますからね。ってことで買い替えです。

できれば使いたくない互換バッテリですが、ROWAなら品質的にギリギリOKかな、といったところです。

純正、5倍以上するので…もう少し安くなりませんかね?パナソニックさん。

お久しぶりでございます。

新型コロナに感染してしまいましたが、オミクロン変異のBA4/BA5株と思われる第7波が始まっているようですね。ワクチン3回接種済みでも、掛かる患者さんが多いようです。

自分がどの株なのかは知るよしもありませんが、長女も感染して脱水がひどく、救急搬送から入院となりました。

付添として、同じ感染者である自分も一緒に入院することになりました。

個室に入院となりました。病院の方も親切で、長女も点滴によりずいぶん調子が良くなってきて、明日退院の見込みとなりました。

私の方は、入院時点で熱も下がっていて、時々咳がでる程度まで回復しています。

入院時に、普段使いのバッグも持ち込みましたが、いつもそのバッグには、Panasonic LUMIX GX7 Mark IIIが入っています。

本人はいたって調子が良いので、消灯後、病室の窓からガラス越しにインターバル撮影してみました。バッテリは、モバイルバッテリより給電、インターバルは午前2時から20秒ごとに撮影の設定としました。いつもはNikon D810で撮ることが多いので、マイクロフォーサーズのGX7MK3では初めてだったので、バッテリが持つか心配でしたが、案外問題なかったです。これなら、旅行先でも気軽に撮れそうですね。

さて、Panasonic LUMIX GX7 Mark IIIは、コンパクトなマイクロフォーサーズにも関わらず、かなり多機能なカメラです。インターバル撮影ができるのはもちろん、撮り終えたらそのままその画像を使ってタイムラプス生成が可能です。タイムラプス動画の設定も、FHD30/60pや4K30pを選択可能です。

さすが、昔から動画をやっているメーカーだけありますね。

さて内部生成したタイムラプスですが、基の静止画の設定が4:3だったため、動画のフォーマットとしては16:9ですが、動画の絵自体は4:3となってしまいました。これズームアップとかできればいいのですが、これを回避するには、最初から静止画もアスペクト比16:9で撮るしかないようですね。

マイクロフォーサーズは、フォーサーズ時代から4:3のセンササイズを採用していますが、個人的にはこのアスペクト比は気に入らないですね。

また、今回は三脚も何も持ってきていませんから(入院ですものw)、窓の柵の上にカメラを置いての撮影でした。そのせいで若干傾きがあります。

このため、インターバル撮影した静止画を、PCのDavinci Resolveで傾き修正、ズームアップと画像位置移動して16:9に収まるようにしました。もともと写真下側に写っていた駐車場はバッサリと消しました。

さくっと編集してYouTubeにアップしてみました。

撮影枚数が少なかったな…。もう1泊あるので、リベンジかな? 天気次第ですが。

しかしこういうのを病室で編集してアップできるんだから、すごい時代ですね。

販売終了から1年以上経過し、中古もこなれてきました。ホントこの小さなボディからしたら、相当な高機能な上に使いやすいんですよね。もうこのコンセプトのカメラが出ないのはちょっと悲しいですよ、こういうのこそマイクロフォーサーズの強みと思っているのですが。

先日御殿場旅行した際に、コテージからインターバル撮影した富士山と御殿場市街です。

カメラはNikon D810、レンズはAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VRです。別にD850でも良いし、むしろD850なら電子シャッターも使えるので、シャッター消耗もないのですが、このカメラで慣れてしまっているので。壊れるまで使い倒します。

夜明けが一番ドラマチックなのに、夜中から撮影開始してしまったのがちょっと失敗。

AC電源供給のため、電源コードも持っていったのですが、残念ながら外にコンセントがなかったため、本体とバッテリグリップのエネループでまわしましたが、午前6時半にバッテリが切れてしまいました。

たとえバッテリ駆動だとしても、エネループではなくEN-EL18系のバッテリと組み合わせれば、もう少し持ったかもな…とちょっと後悔です。

そして撮影開始も午前2時位から、もう少し撮影間隔も刻んで(今回は45秒毎でした)撮ればよかったなと思います。

たまにしかやらないので、前回の教訓が結びついていない悪い例ですね。

ともあれ、そもそも着いたときには濃霧で視界不良状態だったので、翌朝富士山が見えただけでもラッキーです。自然が相手なので、一期一会です。難しいですね。

午前3時後半から午前5時くらいに掛けてが一番ドラマチックに風景が変わります。上の写真は、午前3時10分から午前5時17分まで、これだけ変化します。

ここだけもう少し刻んで撮ればよかったな。

バッテリが切れなければ、尻切れトンボ感がなくてよかったんだけどなぁ…。

次回行けるのはいつかな?

2021年末の発売以来、小改良のファームウェア(以下FW)アップデートに留まっていたNikon Z 9ですが、発売当初より予告されていた8K60pを超える8.3K60pのRAW動画内部記録対応(N-RAWおよびProRes RAW)の他、8Kオーバーサンプリングの4K60p動画に対応(従来はオーバーサンプリングは30pまで)、フルサイズミラーレス初の「プリキャプチャ」対応(C30,C120のみ)、カスタムワイドエリアAF、ファインダーの高フレームレート表示対応、比較動合成など、多岐にわたる新機能追加と改善が入りました。

以前指摘した、慌てて戦闘機が飛んできてカメラを構えたらEVF真っ暗、というのも、アイセンサが事前検出してEVFを起動できるなど、一眼レフの使い勝手の良い部分(逆に今までのミラーレスの良くなかった部分でもある)を継承できる機能追加がなされました。これらは、EVF撮影が主体の撮影に於いては、大きな改善につなりそうですね。

今回のFWアップデートの中で、最も改善を望んでいた「オートフォーカスの安定性、追従性と低輝度での被写体検出性能を改善しました。」が、スチル撮影で最も気になる部分です。

Z 9のオートフォーカス検出範囲は、

-6.5~19EV(スターライトビュー有効時:-8.5~19EV)

https://www.nikon-image.com/products/mirrorless/lineup/z_9/spec.html

※静止画モード、シングルAFサーボ(AF-S)、ISO 100、f/1.2レンズ使用時、温度20°C

となっています。

これに対してD850の場合は、

-4~+20EV(ISO 100、常温(20℃))

https://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d850/spec.html

となっていて、スペック上では2.5EVの差があることになります。

しかしこれまでのZ 9では、暗所になるとAFが遅く迷った挙げ句に合わない、ということが結構ありました。同じレンズ、条件でD850ならスパッと合うのに。

スペックをよく見ると、Z 9ではf/1.2レンズの場合で記載されていますが、D850ではどのレンズの場合なのか、特に記載がありません。常識的に考えると、NikonのFマウント用AFレンズで最も明るいのはf/1.4なので、 f/1.4レンズでの数値と考えられます。

それでも、f/1.4とf/1.2は1EVの差しかないので、Z 9にf/1.4のレンズを装着した場合は、-5.5~20EVの範囲でオートフォーカスの検出が可能ということになるはずです。

これで行くと、同じ明るさのレンズで1.5EVのオートフォーカス検出のアドバンテージがあるはずですが、実際にはD850のほうが暗所でもスパッとAFが合っていました、これまでは。

なので、Z 9の暗所AFのチューニングが未完成だったのかなと思っています。なにせ、EVF上ではしっかりコントラストも出ている被写体(肉眼ではほとんど真っ暗)でAFが合わないのだから、これはAF処理の問題だろうと思っていました。

一眼レフのファームウェアと比較すると、ミラーレスのZ 9のファームウェアの容量は非常に大きく、如何にソフトウェアの性能がカメラの性能を左右するかが分かりますね。

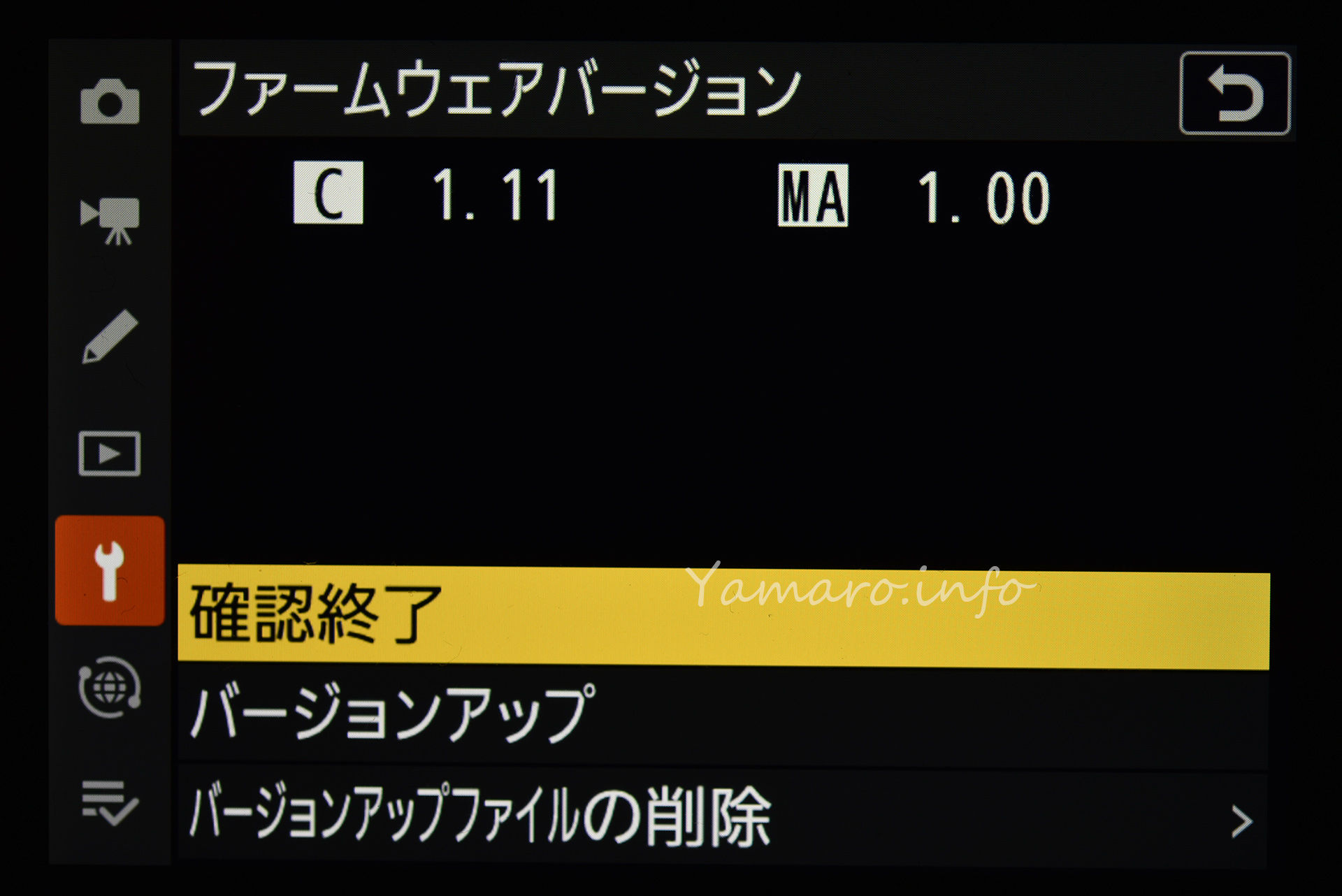

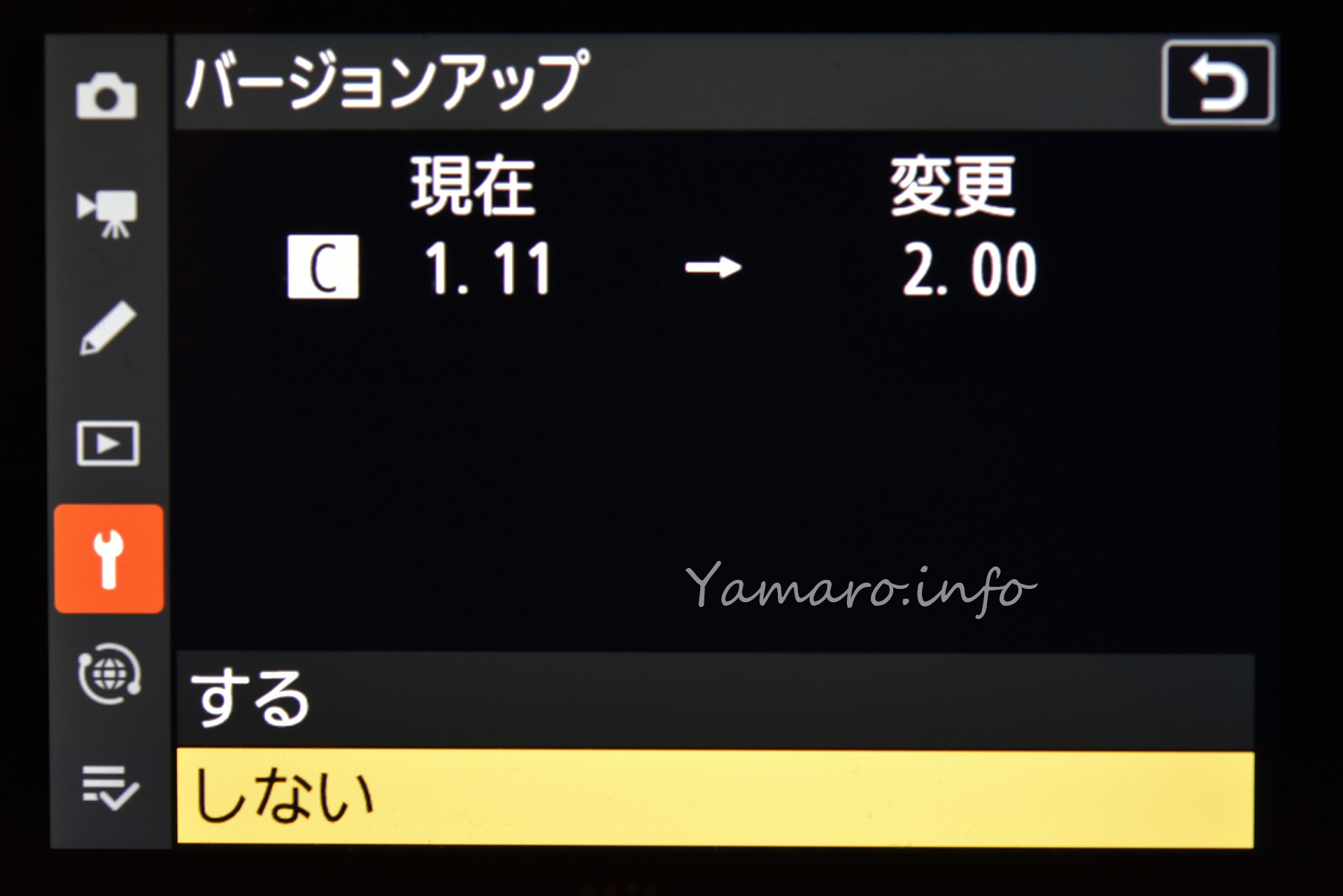

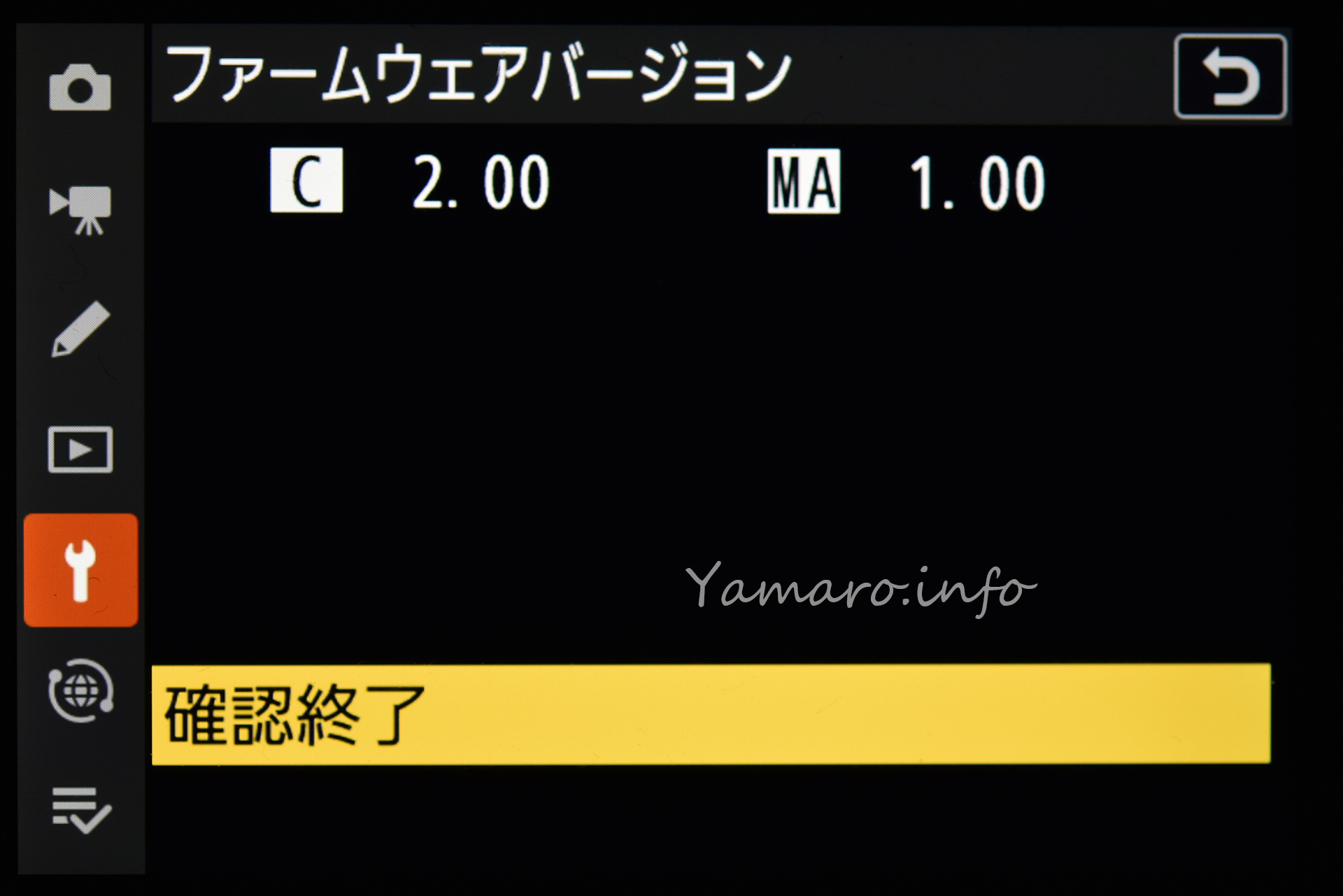

なお、今回はこれまでのFW Ver1.11と2.00を比較するため、比較用動画の撮影途中でFWのアップデートを行っています。

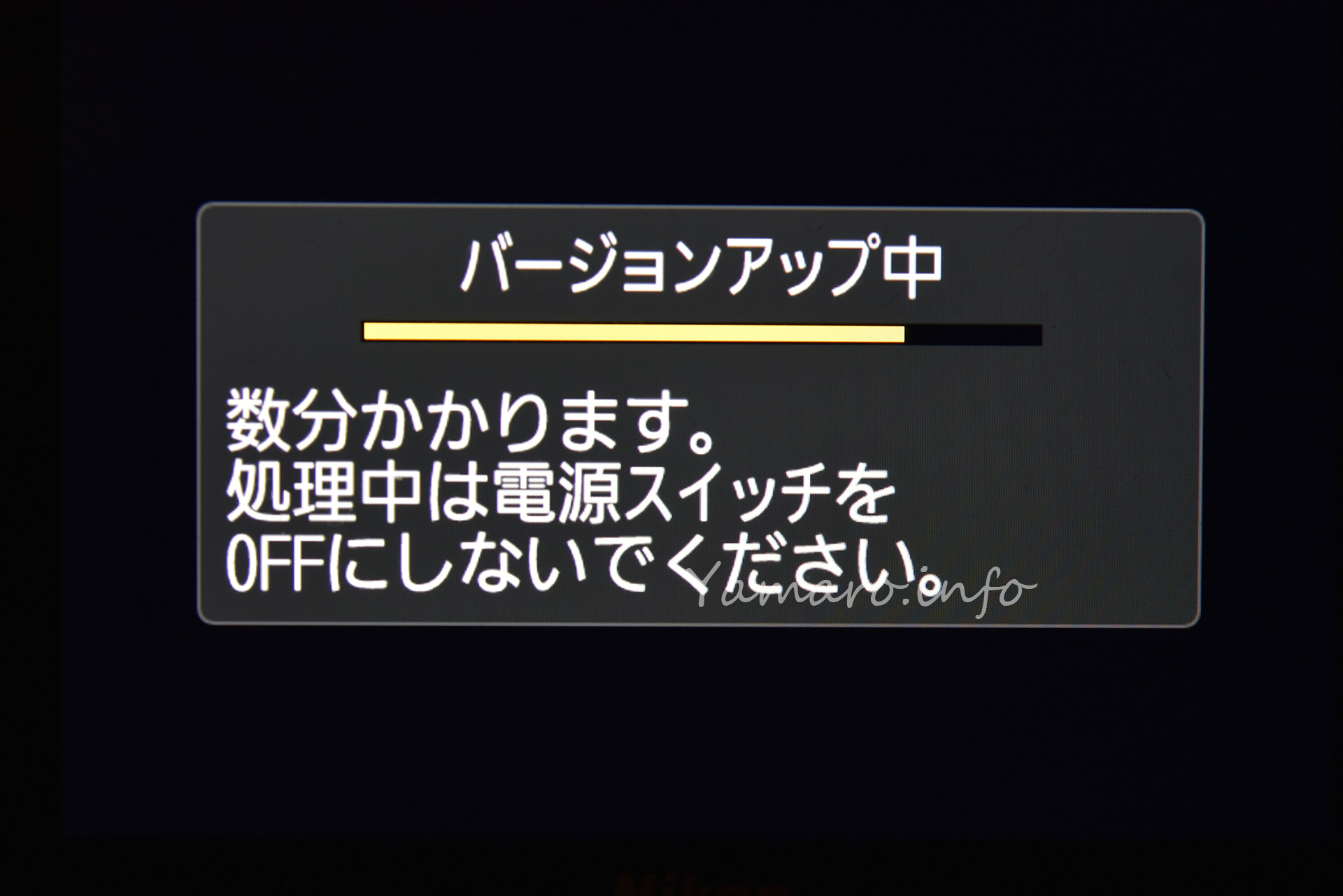

前回のZ 9のファームウェアアップデートもそうでしたが、プログレスバーがなかなか進まないので、大丈夫かなと心配になりますが、実際は問題なく進行し、5分程度でバージョンアップは完了しました。

今回は、FWアップデート前のVer1.11と、アップデート後のVer2.00で、暗所のAFがどれだけ改善されたかを試してみました。

Z 9は1台しかないので、ファームアップ前と後で、同じレンズ(AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR)を使って、AFの速さを比較してみました。

もちろんスチルでは伝わらないので、動画で試してみた。

動画の場合は、AFは遅めに設定していますが、今回はスチル撮影をシミュレートするため、最速設定としました。

改善傾向は見られますが、劇的には改善していないようです。

1つ目のマンションは、Ver1.11ではAFが行ったり来たりするウォブリングが僅かにありましたが、Ver2.00ではスパッと合焦しました。

2つ目の煙突では、Ver1.11では全く合焦せず、Ver2.00では何度か行ったり来たりを繰り返して、最後に合焦しました。

3つ目の給水塔?は、どちらのバージョンでも合焦せず。画面上では、マニュアルフォーカスできるくらいにコントラストは出ているのですが。

ちなみに同じ被写体を同じレンズで、D850の位相差AFセンサで合焦させたところ、1つ目と2つ目は一瞬でスパッと合焦し、3つ目は少し行ったり来たりしつつも合焦しましたので、改善されているとは言え、低輝度被写体ではまだD850に追いついていない感じです。

今回のFW Ver2.00は機能的にも大幅に改善されているため、これまで今一歩だった部分がどの程度良くなっているか、おいおいレポートしてみたいと思います。