新鋭の酒蔵であるやまね酒造。今はクラフトサケ主体ですが、今注目の酒蔵の1つです。

そのやまね酒造の若林氏のこのポスト。

これは行かねば!ということで、職場の日本酒のプロwをお誘いして予約が取れたので行ってきました。

やまね酒造は埼玉県飯能市でも山の奥なので、アクセスが良くないためか、新年会は都内の立ち飲み居酒屋ちぇけを貸し切っての開催となりました。

立ち飲み居酒屋ちぇけ

立ち飲み居酒屋ちぇけ

この居酒屋も日本酒界隈では有名店のようですね。普段日曜日はお休みのようで、立地からしても普段は平日仕事帰りのサラリーマン相手なんでしょうね。

時間になり中に通されました。立ち飲みのお店はぎっしり満員となりました。

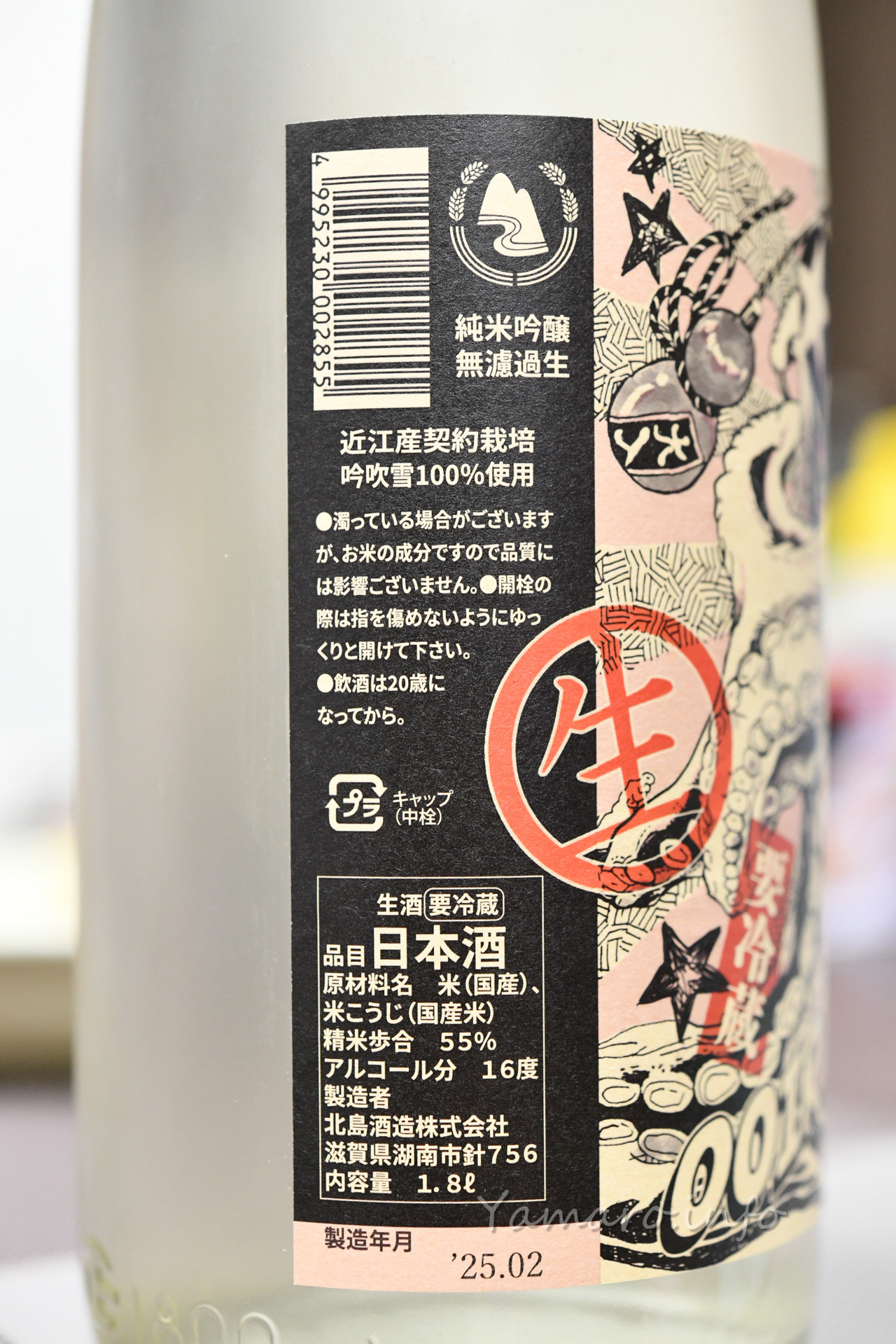

やまね酒造の代表の若林氏からの挨拶があり、その後まずは一杯目のお酒の提供となりました。定番の「やまねのみのり」の濁りですね。

当日のオペレーションは若林氏1人とポストにありましたが、やまね酒造からはもう1人お手伝いの方(何でもやまねの民泊の常連さんだそうです)、場所を貸した居酒屋ちぇけの店主もお手伝いをしていました。1人では回らないのではと心配していたので良かったです。

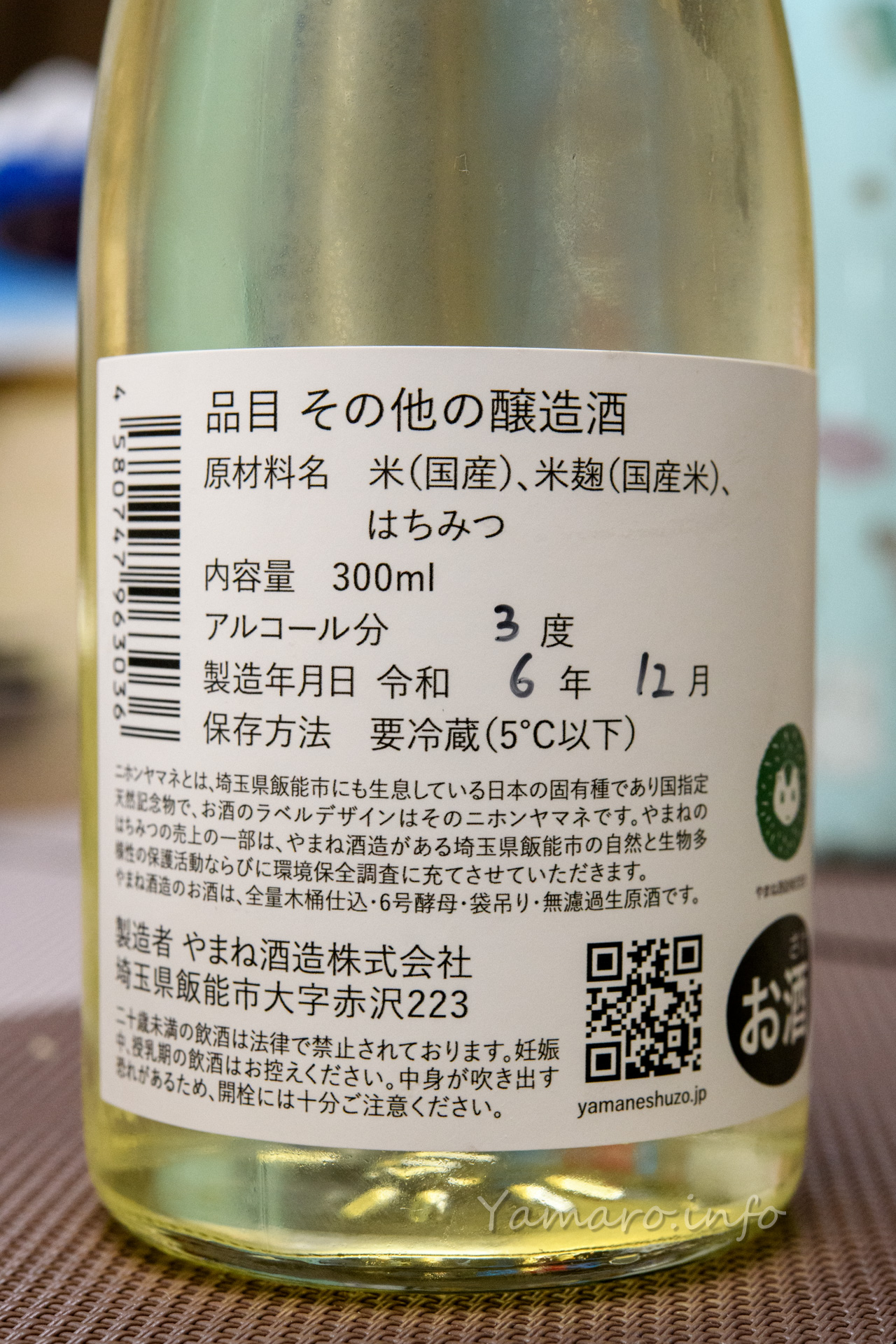

定番の「やまねのみのり」は、この前買ったロットのものとまた味わいが異なりますね。木桶と6号酵母の織りなす味わいですが、甘味と苦味、そしてこの風合いはなかなかのものです。

日本酒の製造は出来ないため発芽玄米のを加えていますが、ほぼ日本酒ですね。

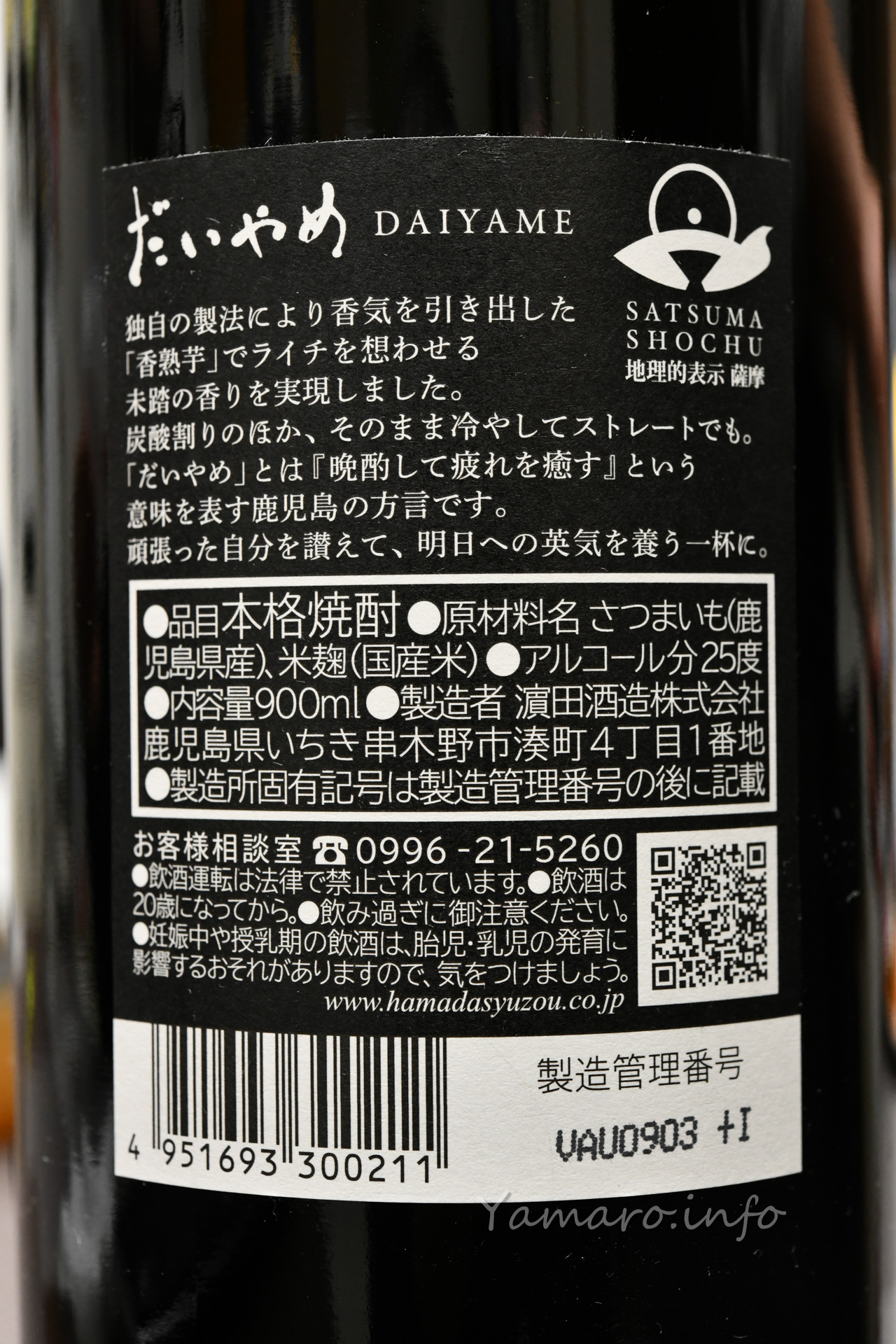

お酒が空いたら次のものを自由に貰いに行けます。蜂蜜酒はこの正月休みに買ってこの前飲んだものと味わいが全く異なりました! どうやら使っているはちみつの種類が違うのと、こちらは寝かせたものだそうです。

この前買ったものが本当にはちみつジュースのように甘かったのに対して、こちらは甘さはグッと抑えられて落ち着きがあり、かつ酸味が良い感じにあるので、個人的好みはここでのんは寝かせた蜂蜜酒ですね。

それ以外にも飯能茶酒、これもことさらお茶感を強調するものではなく、後味の苦みと渋みがほんのりお茶だなと分かる程度。こういうのもありですね。

「やまねのみのり」もロットがいくつかあり、DS-1と書かれたものはとてもバランスが良く、さっぱりとした甘味と酸味、苦みとすっと引く後味のバランスが見事。個人的に一番のヒットでしたね。

YW36と書かれたものはふわっと膨らむカラメルのような甘みが魅力。甘口が好きな人はこっちが好みでしょうね。決して強い甘みではなく、ふわっと膨らむ甘味と旨味のあとpはさっぱり切れていく感じが良かったですね。

この2種類は安定して出せれば定番商品にできそうな感じです。でも試行錯誤している様子なので、また違った方向性のお酒も研究するのでしょうね。

粕汁を仕込み中の若林氏

粕汁を仕込み中の若林氏

この後粕汁もいただきましたが、美味しかったです。粕汁、自分も作ろうかな。

今回の曲者? カカオ!

今回の曲者? カカオ!

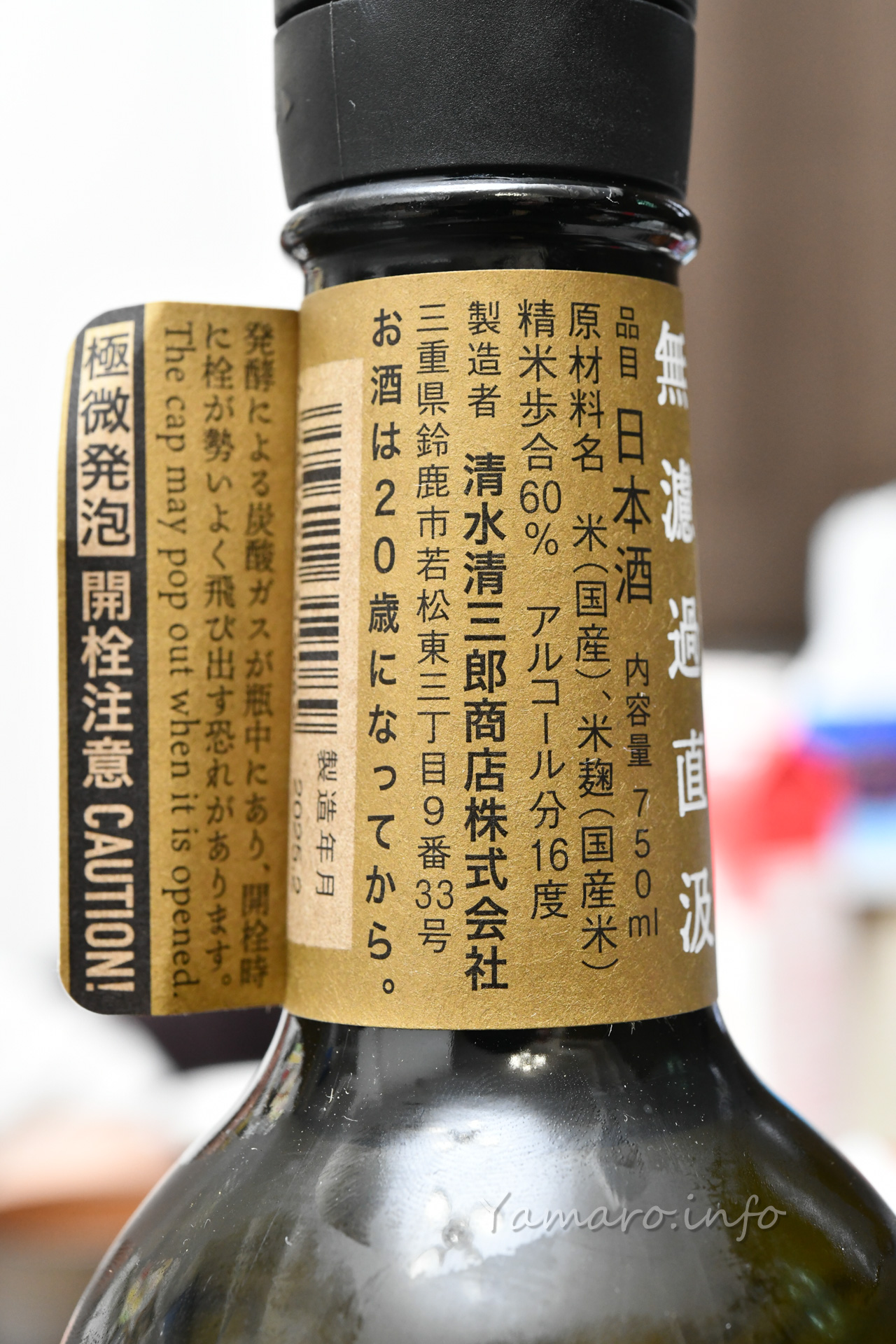

そして今回の問題作(笑)カカオ入のお酒。作った最初は不味かったらしい(笑)

こちらはしばらく寝かせたそうですが、独特の渋みと苦みが何とも…。かなりマニアックなお酒です。どちらかと言うと日本酒ではなく洋酒のテイスト。どこかの国にこういう名もなきお酒はありそう。

ともかく、色々実験されているようで、本当に面白いですね。やまねの民泊でもこうしたお酒が飲めるそうなので、行ってみたいですが、多分飲みすぎて死にますね(笑

終盤、皆さん思い思いに楽しんでいました

終盤、皆さん思い思いに楽しんでいました

さて宴も酣、今回は2分制になっていて、最初に入った我々はお開きの時間に。

まだまだ飲み足りないですが、ここで失礼します。この余韻に浸りながら帰宅。お疲れ様でした。

またこういう企画があれば是非参加したいですね。

※ブログのカテゴリは便宜上「日本酒」としていますが、ここでのお酒は全て酒税法上「その他の醸造酒」となるいわゆるクラフトサケとなります。