先日、オーストラリア政府より、アンザック級フリゲートの後継艦として、日本の改もがみ型護衛艦が選定されたことが発表されました。

アンザック級は1990年代から2000年代に就役し、初期の艦が間もなく30年を経過することから(1番艦は後継艦導入費用にまわすため2024年に退役)、後継艦の選定が行われていました。

候補しとて名乗りを上げたのが、日本の改もがみ型以外に、ドイツのMEKO-A200ないし改良型のA210型、韓国の大邱(テグ)級フリゲートのバッチ2または3、スペインのAlfa3000型の4か国です。

このうち最初の選定で韓国とスペインは脱落となりました。

韓国は、海軍に関しては対北朝鮮を念頭に90年代初頭までは比較的小ぶりのコルベットやミサイル艇中心だったものが、この四半世紀でより外洋志向の海軍にシフトし、近年は自国兵器の輸出も積極的に行っています。

が、他の3国と比べてフリゲートクラスの水上艦はまだ実績が少なく、大邱(テグ)級はVLS(ミサイル垂直発射装置)が韓国製ミサイル専用K-VLSで汎用性に欠けます。

船体が小さく乾舷が低めで、外洋での航行に支障が出そうな点や、米国製のMk.41 VLSへの改装に問題もあるかと思います。

レーダーも回転式の3次元レーダーSPS-550Kで、アンザック級は途中でCEAFAR多機能レーダーに改装しているため、多機能レーダー搭載となると改装のための開発費用や船体の小ささがが不利です。

またこのクラスは推進軸の不具合が出ていること、乗員人数が140名とサイズのわりに多いことも選定から漏れた理由でしょう。

スペインは元々海軍国家で艦艇輸出にも力が入っている国ですが、提案したAlfa3000型ははまだ実艦艇が登場していません。完成CGを見ても何となく野暮ったく見えるのと、船体もアンザック級と大きく変わらないか小さいようで、航続距離や外洋航行性能でオーストラリア海軍の要求を満たせなかったものと思われます。実艦がまだないということは、開発から建造までに時間がかかることで、これも早く代替艦が欲しい、遅延はあってはならないという思惑にも合致しなかったでしょうね。

日独案の一騎打ちに

最終的にドイツと日本の一騎打ちとなりました。

ドイツは古くから兵器輸出に力を入れており、現在のオーストラリアのアンザック級フリゲートも、ドイツのMEKO-200型ベースです。

そのため、今回も艦艇の輸出経験がない日本よりも、経験豊富でかつアンザック級と同じ流れを汲むドイツが有利ではないかとも言われていましたが、ドイツが提案していたMEKO-A200型は、MEKO-200型の後継と言われつつもつながりは薄く、設計がやや古い上に南アフリカやエジプト海軍といった小規模採用しかなく、これらの艦艇は米国製ミサイルを搭載していないため、米国製Mk.41VLSを搭載するとなると、VLS周りの設計変更が必要です。そしてMEKO-A210型は現時点で実艦艇が存在しません。

レーダーもMEKO A-200型ではどの国も3次元レーダーが回転式で多機能レーダーは搭載していません。写真を見ても、アンザック級とほぼ同じサイズとはいえ、かなり小型の艦艇で発展性に乏しい、つまり重量がかさむ多機能レーダーの搭載は出来なくはなさそうだが、余裕もなさそうです。

Wikipediaより引用 Merzoug Gharbaz – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43358393による

対する日本が提案した改もがみ型は、ベースとなったもがみ型FFMは既に8隻が就役(2025年8月時点)で4隻が建造または艤装中、既に改もがみ型FFMの建造にかじを切りつつあり、2025年度内に1番艦の起工が予定されています。しかもこの中から既に豪海軍向けに建造割り当てを行っています。これは今回の販売競争で官民一体で尽力した成果の1つですね。確実に前回のそうりゅう型潜水艦輸出失敗の教訓が生きているでしょう。

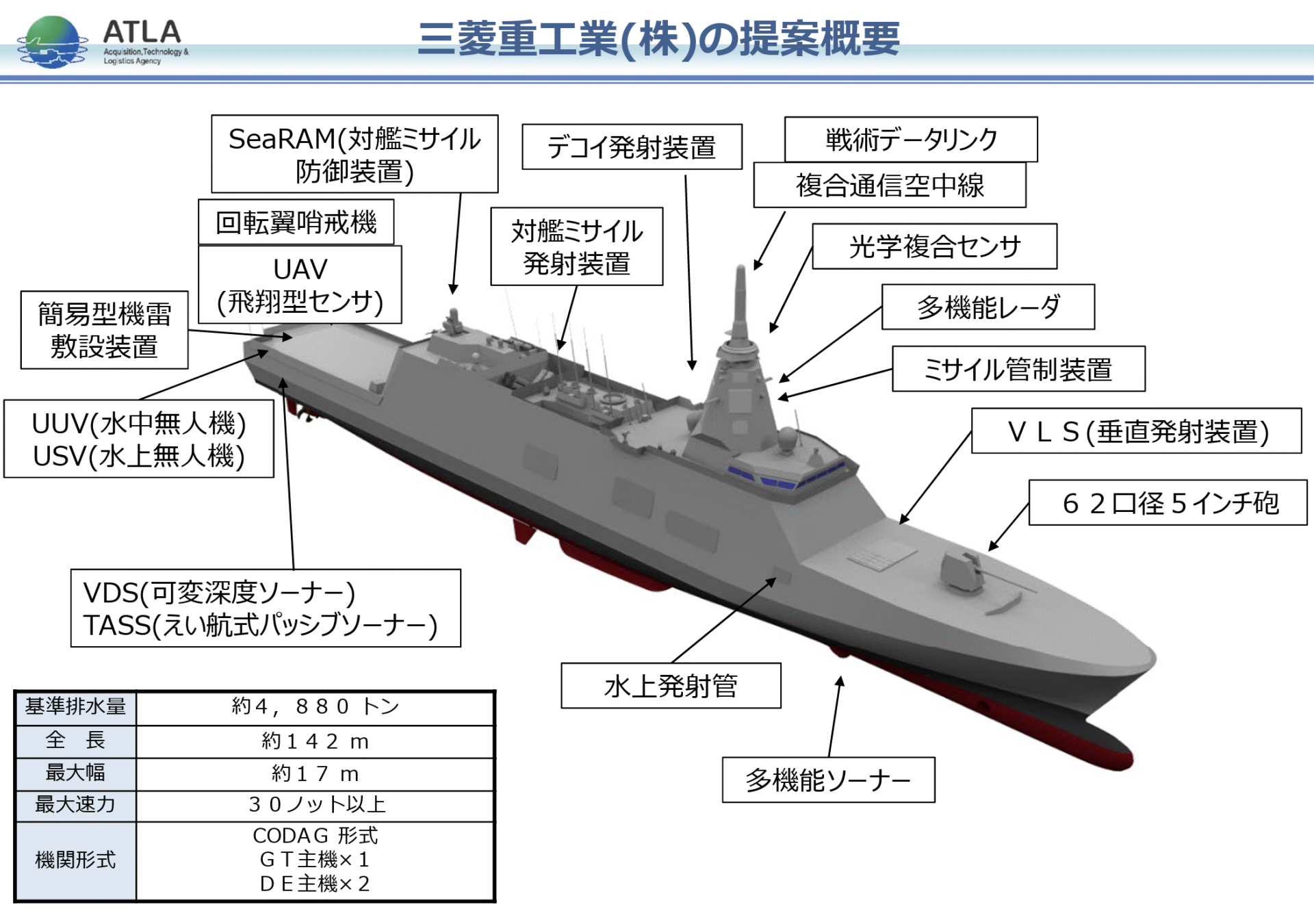

ハードウェアに目を向けると、他国の提案より大型の基準排水量4,880t(満載排水量は6,200t)、これは他国提案艦艇が4,000tに満たない満載排水量からするとかなり大型で、まず持って余裕が違います。

UAV,UUVの運用能力が最初からあり、かつ多機能レーダーも最初から搭載しています。32セルのVLSを搭載、もがみ型譲りの長い航続距離(1万海里≒18520km)が決め手でしょう。

もがみ型で欠けていた対空戦闘能力の強化、多機能ソーナー搭載で、バランスの取れた戦闘能力を備えています。

今回、オーストラリアはハードウェアにはできるだけ手を付けない、という方針だったようで、つまり他の案ではハードウェア的に満足できなかったとも言えます。一般に戦闘システムなどは後から改装可能だとしても、レーダーやソーナーといった装備は改装が大掛かりになるためです。

特に対潜能力はオーストラリア周辺、特に中国やウクライナ情勢といった安全保障状況の変化もあり、今後重要視していく部分で、ここは海上自衛隊が昔から力を入れていた分野でもあります。

またもう1つの決め手は建造ペースが西側でも早い部類に入る年2隻以上で、2029年に1番艦を導入したいオーストラリアにとっては、すでに改型の船体設計が出来ていていることは有利に働いたはずです。

加えて、もがみ型では省力化に力を入れており、乗員わずか90人で運用可能です。これは従来の同規模の艦艇より少なく、例えばもがみ型より船体が小さい「あぶくま」型護衛艦ですら120名、アンザック級で約160~170名なので、如何にもがみ型が省力化に尽力したかがわかります。ただ新型FFMは搭載兵装も増えるため、乗員も多少は増えるかもしれませんが、それでも省力であることに変わりありませんね。どこの国も今は少子化により海軍を志す若者も減りつつあるため、省力化は重要なテーマですね。

米国製で三菱重工がアメリカ以外で唯一ライセンス生産を行っているMk.41 VLSを搭載、しかも日本の護衛艦は、これまですべてのMk.41 VLSでStrike-Lengthというもっとも深さのある大型のものを搭載しているため、トマホークやSM-6のような大型なミサイルを装填可能です。

こうした点や将来拡張性、そして日本との防衛安全保障関連強化を考慮した結果が選定に繋がったと考えられます。

また、今回の選定理由はオーストラリアの政府の公式発表で明らかにされていて、

- 生涯を通じて、もがみ型の運用コストは他の3つの提案よりはるかに低い

- 2029年に最初のフリゲート艦が引き渡され、2030年に就役するという政府のスケジュールを満たすための唯一の選択肢

- 改もがみ型の生産枠3隻分を既にオーストラリア向けに割り当てている

- トマホーク巡航ミサイルを発射する能力

としています。元々アンザック級の後継として導入予定のハンター級の設計不具合やコストアップ、遅延が問題になっているため、改もがみ型に期待しているのでしょうね。

改もがみ型ベースのどのような艦艇になるのか?

オーストラリアは改もがみ型をそのまま輸入するのではなく、日豪共同開発とし、豪政府の要求に合致する形で仕様を変更します。

これは単純に武器を輸出できないが共同開発なら可能とする日本の法律と、アメリカ製のミサイル等の兵装や戦闘システム、豪海軍規格を用いて導入したいオーストラリアの思惑と一致します。

現時点でオーストラリア政府より発表があった改もがみ型ベースの新型フリゲートの概要は以下の通りです。

- 11隻建造、うち最初の3隻は日本国内で建造、残りをオーストラリアで建造

- レーダーなど基本的なハードウェア、装備品は極力改もがみ型を踏襲する

- SM-2/SM-6スタンダード対空ミサイル?(←後述)やトマホーク巡航ミサイルを搭載する

- 戦闘システムはロッキード・マーチン製を採用

- 2029年に1番艦を受領し、2030年に就役、3番艦は2034年までに就役

1.は前述の通り、既に3隻分の改もがみ型FFM建造スケジュールが豪海軍向けとして割り当てられているとのことです。現在、冷戦終了後の費用削減のツケが回ってきていて、西側の多くの国で設計建造能力が低下している中、日本も護衛艦を建造可能な造船所はこの30年で減らしつつも、何とか年2、3隻建造できる能力があります。

オーストラリアは遅延のない建造計画を求めていて、これに応えられるのが改もがみ型しかないということでしょう。

1番艦は2029年に引き渡し、恐らく米国製戦闘システムのテストなども必要になることから、1年テストに充てて、2030年豪海軍で就役すること目標としているようです。

2.は前述の通り、ハードウェアに手を付けないことで極力開発費増加と遅延を抑えるということでしょう。ハードに手を付けてしまうと、船体その他再設計が必要です。つまりレーダーはOPY-2もしくはその発展型(恐らく自衛隊向け23式艦対空誘導弾A-SAM搭載に合わせて捜索距離を強化するはず)をそのまま採用すると思われます。

3.ここが原文を読んでいて一番わからなかった部分で、原文にある

The new stealth frigates will also have the ability to fire SM-2 and SM-6 missiles, the most advanced air and missile defence weapons in the world.

「新しいステルスフリゲートには、SM-2/SM-6ミサイル(筆者注:長射程の防空ミサイル)を発射する能力がある」としています。これは既にオーストラリアで就役しているホバート級イージス駆逐艦にある運用能力ですが、元々イージスシステムを搭載しないもがみ型や改もがみ型では運用能力がないため、前後の文脈から単純にオーストラリア海軍全体の運用能力としての話なのか、改もがみ型の話なのかが分かりづらいです。new stealth frigateという文脈でいうと、ホバート級はdestroyer(駆逐艦)なので、ハンター級フリゲートの話をしているのかもしれませんが(ハンター級はSM-2ミサイル搭載予定)、それならあえてnew stealth frigateと呼ばずハンター級と呼ぶはずですし、腑に落ちないですね。

改もがみ型のMk.41 VLSはStrike-Lengthなので、単純にミサイルを搭載するだけであれば、SM2/SM-6も搭載可能です。ですが、戦闘システムがそのままでは対応せず、また後述のロッキード・マーチン線戦闘システムにSM-2/SM-6運用能力を持たせたとしても、国産のOPY-2レーダーとのインテグレーション(適合確認)が必要ですし、射程を活かせるとも思えませんので、この話は管制能力はないが、ホバート級イージス艦からの管制で発射は可能を意味するのか、よくわからないところです。

ただ、明確にトマホーク巡航ミサイルは載せるとしていて、元々トマホーク武器管制システムは戦闘システムと別の個別のシステムなので、これは可能でしょうね。

4.は、公式発表での豪国防大臣の発言によれば「戦闘システムは実際にはロッキード・マーチン製」とのことで、実は元から純国産ではなくロッキード・マーチン製であると読み取れます。ただし戦闘システムの翻訳は必要としていて、この翻訳とは文字通りの言語の翻訳なのか、それともシステムを理解するうえでの「翻訳」なのかはさておき、気になるのは「実際にはロッキード・マーチン製」と言う文脈で、元々もがみ型護衛艦の戦闘システムにロッキード・マーチンが関わっているとするならば、そこが選定理由の1つになった可能性は高く、つまり日本製のミサイルだけでなく、アメリカ製のESSMの搭載もスムーズにできると思われます。

改もがみ型は対空ミサイルを国産A-SAMとしていますが、実はESSMも搭載運用可能なのかもしれません。A-SAMはESSMよりも射程が長く大型でVLSの1セルあたりの搭載は1発(ESSMのような1セルに4発入るクワッドパックは不可能)なので混在の可能性はありそう。

そうなると、オーストラリアの改もがみ型はVLアスロックは積まないので、32セルのVLSにSM-2/SM-6とESSMの混在搭載する可能性はあるでしょうね。

戦闘システムだけ日本向けの改もがみ型と別のものを載せるとなれば、そこの開発やインテグレーションも時間と金がかかりますが、戦闘システムとは三菱電機製OYQ-1情報処理装置を搭載しているもがみ型も、辿っていくと戦闘システムの一部にはロッキード・マーチン性を採用しているのかもしれません。このあたりは素人にはさっぱりですね。

5.はもっともオーストラリア海軍が望んでいることで、ハンター級フリゲートの失敗の二の舞いになりたくないという強い現れでしょう。

次期潜水艦などとにかくいろいろな話が二転三転し遅延する状況では、今回のフリゲート取得は絶対に失敗できない事案でしょう。

以上よりあくまで推察ですが、オーストラリア海軍の改もがみ型ベースの次期フリゲートは

- 船体やレーダー、ソーナー、主砲は改もがみ型護衛艦と同一

- 巡航ミサイルとしてトマホーク搭載

- 対空ミサイルはESSM、SM-2/SM-6も搭載

- 対艦ミサイルは日本製の17式艦対艦誘導弾ではなくNSM

- 短魚雷発射管は多分そのまま日本製(オーストラリアが要望する物に改装も比較的容易)

- SeaRAMはオーストラリアで採用実績がないが今更ファランクスにすることもないのでそのまま

- OYQ-1戦術情報処理装置はオーストラリアの要望するロッキード・マーチン製へ変更(共通コンソールも日本製ではないものになる?)

- UAV,UUVはオーストラリアが独自開発?

なんて思っています。こちらの記事もなるほどと思いました。

いずれにしろ、今後の交渉でどんな形に仕上がるのか楽しみですね。