クラウドファンディングとインフルエンサーへの先行配布やSNSなどでガンガン宣伝して、ややうざったい感もあるUGREENのNAS, NASync。

一番最初の40% OFFになるクラウドファンディングはサーバーにつながらず予約数いっぱいになり、30%引きの2回目以降の募集でやっと4ベイモデルのDXP4800 Plusを予約できました。そして待つこと2か月、ようやく届きました。日本では代理店がフォーカルポイントという会社のようで、そこから届きました。

現在も20%引きなので、QNAPやSygnologyなどのライバルよりは少し安めに購入可能ですが、正規価格になった時にどれだけ競争力があるかはさておき、今ならその性能に対してお買い得であることには違いない感じですね。

懸案と言えば、高品質なUSBケーブルなどアクセサリ類から知名度を増していったUGREENが初めて参戦するNAS市場だけに、まだ実績が未知数であること、中国メーカーであることもデータを扱うものとしてはちょっと怖い感じもありますが。

YamaroはNASはこれまで数台を導入し、今はNETGEARのReadyNASの4ベイモデルを2台使っていますが、NETGEARは業務用、民生用いずれもNASから撤退してしまいました。

家の外からNASのアクセスできるReadyCloudサービスも終了し、使い勝手の面では後退しているのと、一番新しいReadyNAS 214も導入からまもなく5年、もう1台はReadyNAS 104とさらに古いため、そろそろリプレースを検討する時期でした。

なので渡りに船ということで、新ブランドのNASを導入した次第ですが、基本的には画像や動画のバックアップ主体、気が向いたら仮想OSとかDockerの構築とかやってみようかなといったところです。

箱の中にまた箱! 最近簡易梱包が多い中、ぜいたくな梱包なのはUGREENらしいですが、今の時代ここまでコストかけなくても…とは思います。勢いのあるメーカーらしいですね。

では開梱しましょう。

中の箱も…黒で随分金かかっている印象。ただ説明書の紙に何度も出し入れしたのかなってくらいにシワが入ってるんですよね。

結構筐体は大きい印象です。ReadyNASより一回り大きいですね。

予算の都合上、HDDはReadyNASで使ってきたNAS用のWD101EFAX(10TB)を使いまわしします。これも導入から4年以上経過しているものなので、いずれはリプレースするとして、今回はこのHDDで環境構築します。

今例えば16TBのNAS用HDDを買うと1台4万円強、4台買うと17,8万円、アワワワとなってしまう値段ですね。UGREENのNasyncのCMでCloud代がかからないなんて言っていますが、初期投資のHDD代はかかりますし、バックアップやリプレースなどすべて自己責任です。PCやバックアップに関する知識がそれなりにないと、単純にCloudの代用としてはお勧めできないかな、と個人的には思いますね、どちらも使っている立場からすると。

NETGEARのReadyNASの4ベイモデルより一回り大きいですね。

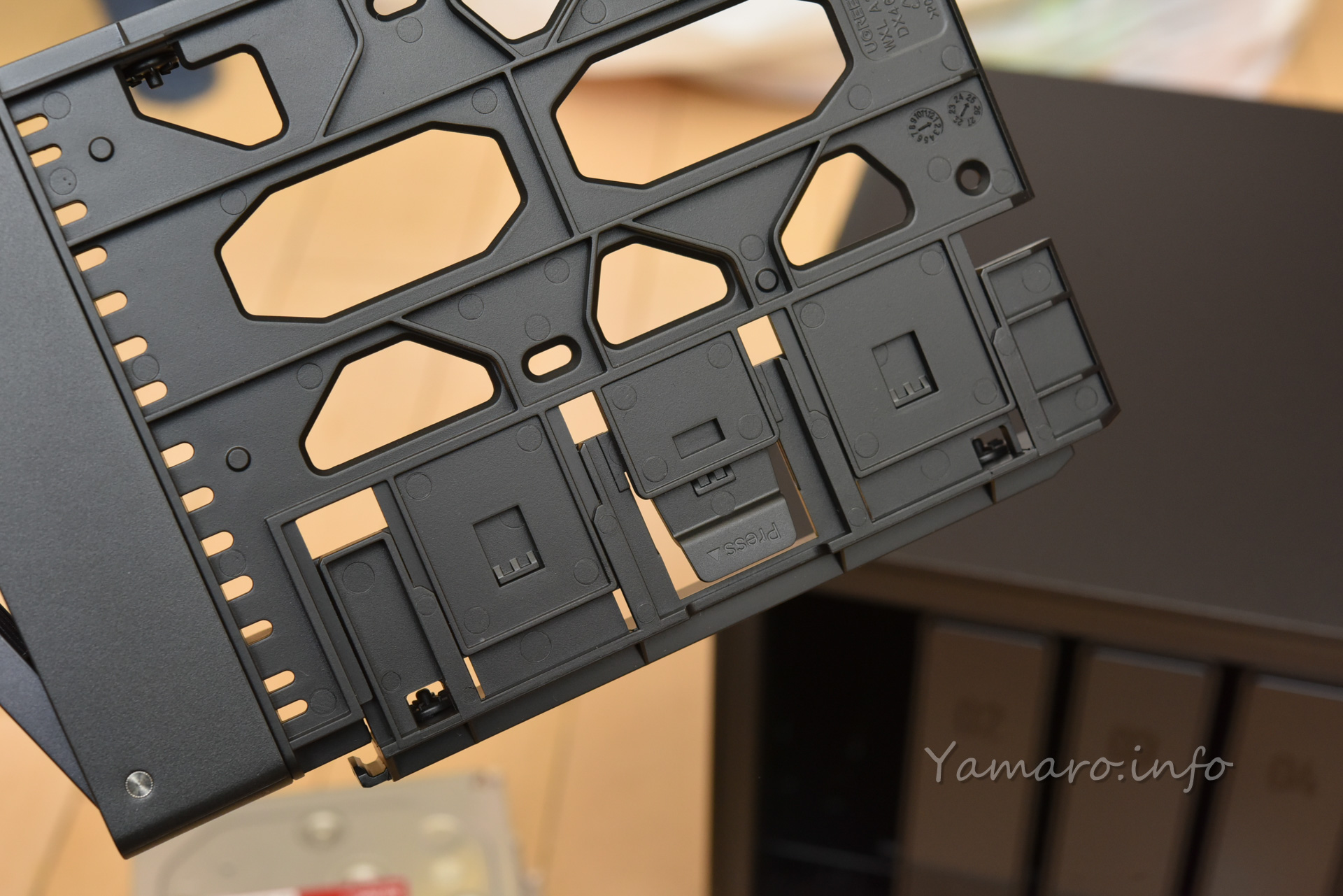

外観はReadyNASのほうが高級感はありますし、HDDマウントベイもReadyNASは金属&プラ製ですが、NASyncはオールプラ製で若干安っぽい印象ですが、工具なしで取り付けられるのはReadyNASと同様で、使い勝手は悪くないです。

筐体と言えば、やや幅広のNASyncは、ドライブベイ同士の間に隙間があり、ここが通風孔の役割になっているようです。ReadyNASはこのドライブ間の隙間が狭い(その代わりドライブベイのホルダは穴開き構造)ので、筐体もコンパクトな反面、放熱の面ではマイナスだったので、ここはサイズよりも放熱を重視している感じですね。

あとNASyncは筐体の際簿に通風孔がないので、ここから埃を吸い込むことがないのもよいです。というのもReadyNASは筐体横にも通風孔があるため、ここから埃を吸い込んで埃がたまりやすく、掃除しにくかったので、エアフローがシンプルなのはNASyncの美点でしょう。

NASyncはエアフローが後方から前方への吹き出しで、後ろ側にある給気口にはマグネット式の網があり、取り外しが簡単なのでホコリが溜まっても掃除が楽です。これはなかなか考えられています。NASは24時間稼働するので、ホコリが溜まりやすいんですよね。

ReadyNASは前方からの吸い込みで、ドライブベイにホコリが溜まりやすいので、定期的にドライブを外して(もちろんシャットダウンの上)の清掃が必要でした。

HDDを使いまわしで取り付けたほか、512GBのSSDが余っていたので、それも1つ取り付けました。SSDはストレージとしてもキャッシュとしても使えます。

今回はSSD1枚なので、読み出しキャッシュとして使います。2枚SSDを入れれば、RAIDでも使え、RAID1で高速読み出しキャッシュとして使う、あるいは読み書き用のキャッシュとして使うということもできます。この辺りはライバルモデルより進んでいますね。SSDはPCIe Gen4まで対応します。

いずれはSSDを追加したいですね。

頻繁にアクセスするファイル、あるいは動画編集用の一時ストレージすとしても使えそうです。10GbEであればSSDの性能もフルに発揮できそうです。

また、内蔵メモリは標準でDDR5 8GBとこのクラスのNASとしては十分大きいうえに、増設で最大64GBに増やすこともでき、複数のDockerやVM Wareを動かすといった使い方もできそうです。

LANポートは2.5GbEと10GbEを備えています。

10GbEはいずれPCとHubの環境を整えたいですが、我が家はLAN環境はルータと無線LAN AP間を10GbEで、それ以外はすべて2.5GbEに対応させています。

今回は2.5GbEを使用します。このNASの性能をいかんなく発揮するには、少なくとも2.5GbEは欲しいところです。

ではセットアップを開始します。

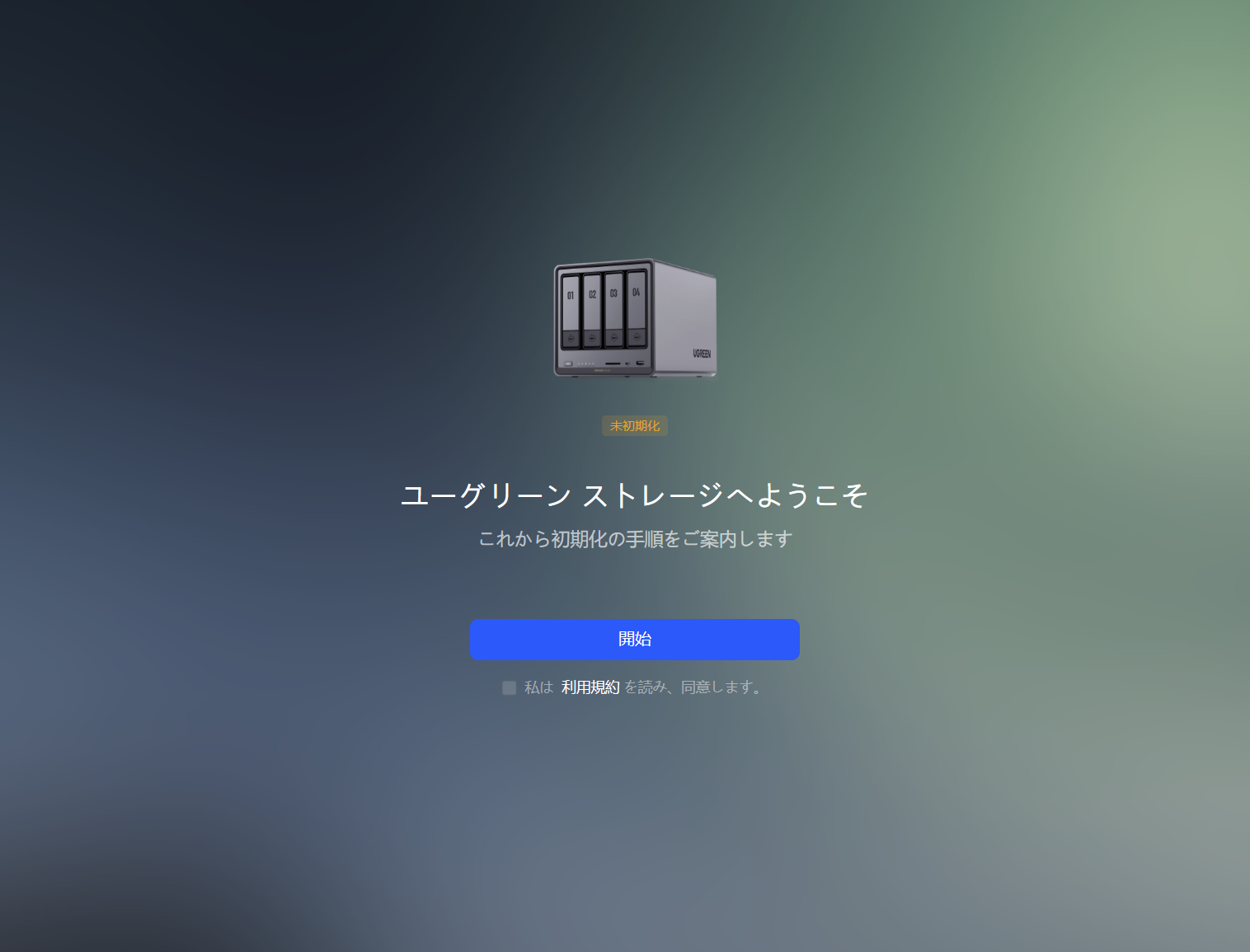

HPによれば、LANに接続したNASyncの電源を入れて、https://find.ugnas.com/ にアクセスするとあります。 スマホの専用アプリでも初期セットアップや設定にアクセスできるのは今どきですね。ただ今回はPCから設定します。

ネットワーク上にNASが見つかりました。フォントが垢ぬけないですね。一昔前のNASみたいで、ちょっと不安を覚えます。

あとは指示に従ってアカウントを作成します。ところがこの後アップデート画面のまま進まない…

ブラウザをリロードしたら何もつながらなくなった…。

結局強制終了させて電源入れなおしたら、普通につながりました。なんというか、この辺りあまり洗練されていないですね。

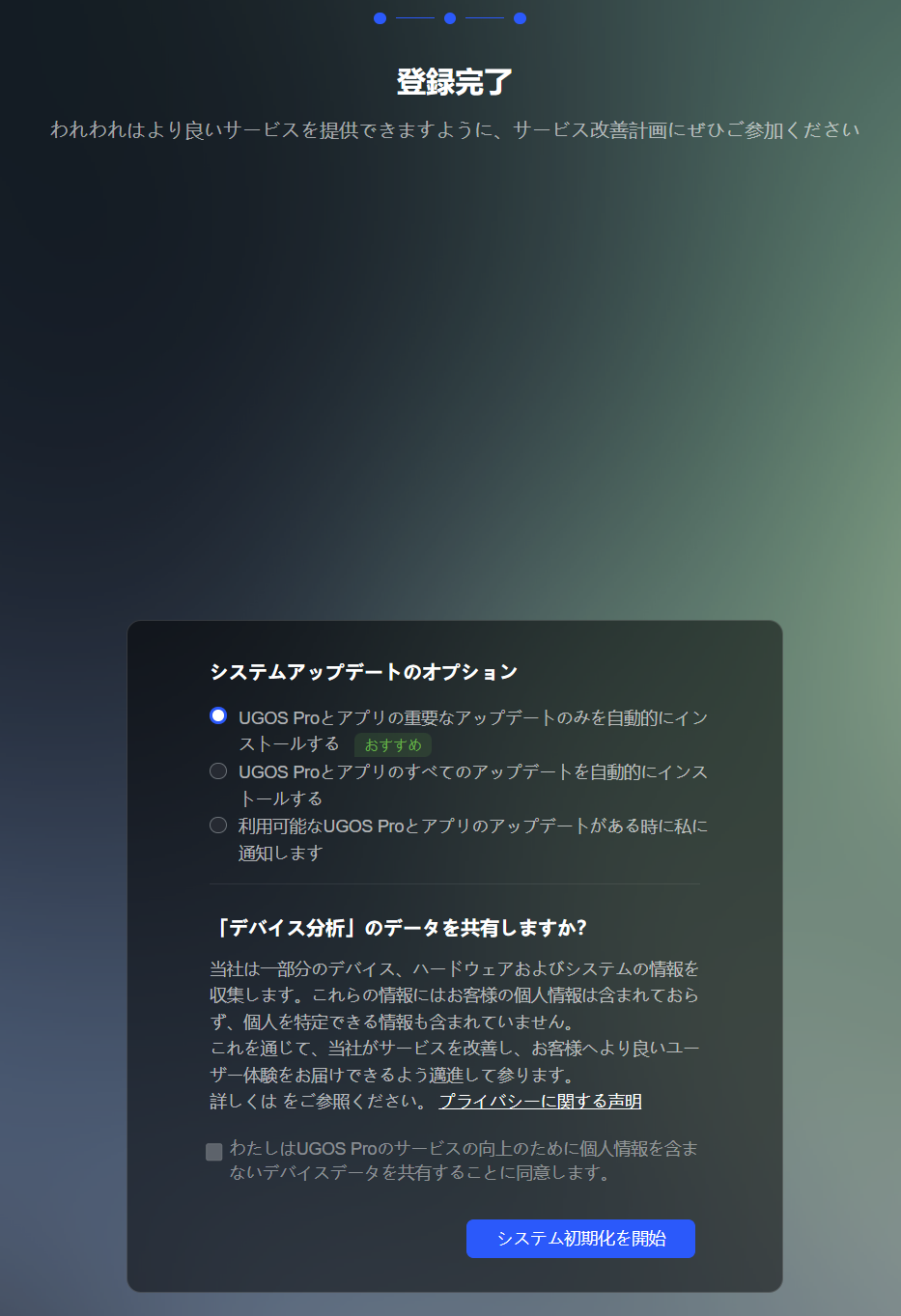

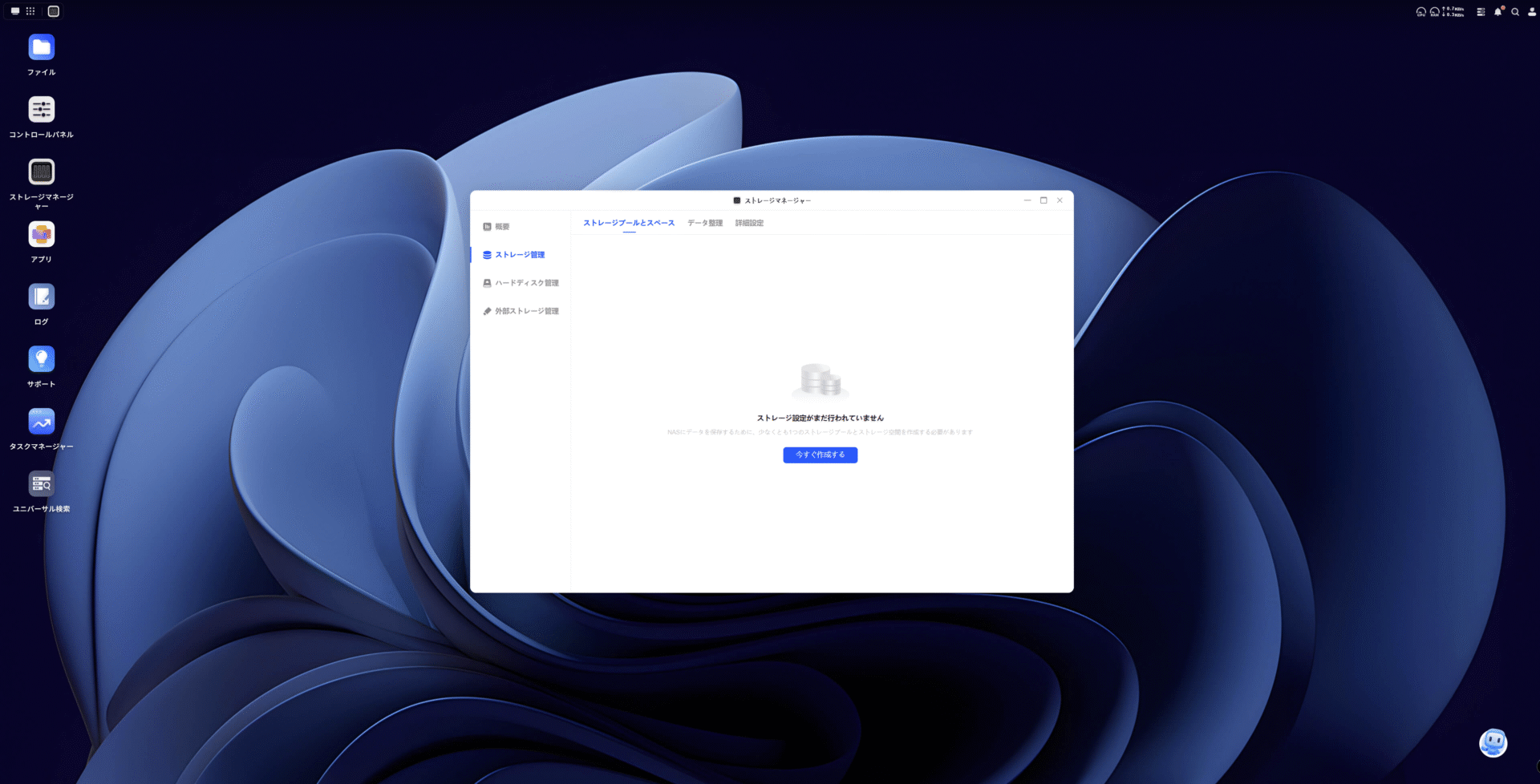

ここでファームウェアのアップデートも促されますが、先にHDDをRAID5で初期化します。

4つのHDDを選択し、RAID5を選びます。RAID5をおすすめされますが、この設定ではHDD1台クラッシュしてもデータを復元できます。

RAID6にすると2台のクラッシュまで復元可能になりますが、その分使用可能容量も減るので、私は4ベイモデルではいつもRAID5にしています。データはメインPCにも保存しているので。もしこのNASだけでデータ管理したいなら、安全を見てRAID6にするとよいでしょう。

あとは初期化です。ファイルシステムはBtrfsを選択しました。10TBx4の構成で12時間強かかるようです。

その間にSSDは読み出しキャッシュドライブとして設定しました。

HDDの初期化が完了したので、各種設定を行いますが、その話はまた別途ということで。

感触としては、後発のNASとして洗練されている部分とそうでない部分が見受けられました。ハード自体は洗練されていますが、ソフトはこれからといったところでしょうね。

「クラウドファンディングのNAS UGREEN NASync DXP4800 Plusが届いた」への1件のフィードバック